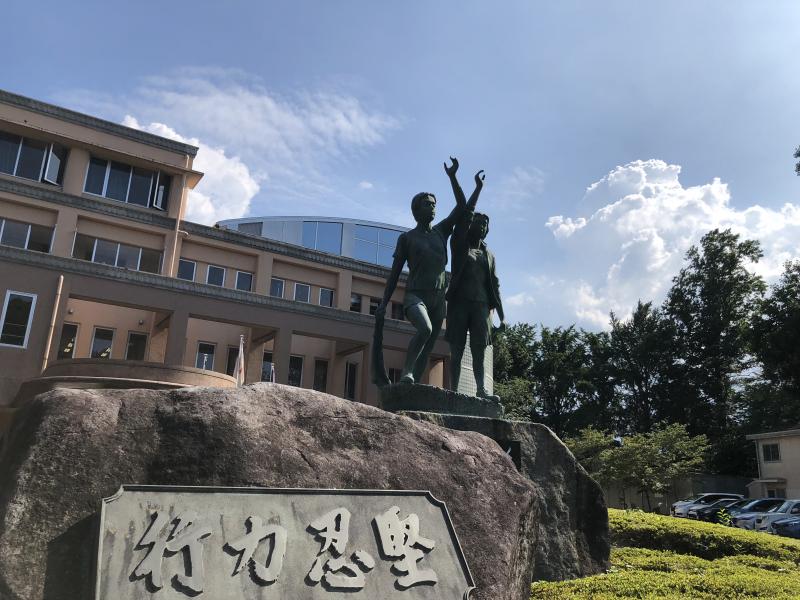

最高の出会いと出番がある

今日は授業を2時限で終え、明日の高校入試に向け、受験生が安心・安全で快適に試験に臨むことができるよう、校内の清掃等入念に行いました。

大学入試も、今日から国公立大学の前期試験が始まりました。全国各地で本番に臨んでいる高3生、既卒生の健闘を祈ります。

本日午前、高1・中3の40名が台湾に向けて出発しました。台湾大学、国立新竹科学園区実験高級中等学校といった現地トップ校や、TSMC社の施設、故宮博物院を訪問したり、班別に大学生と現地を巡ったりするなど、5日間にわたって研鑽を深めます。

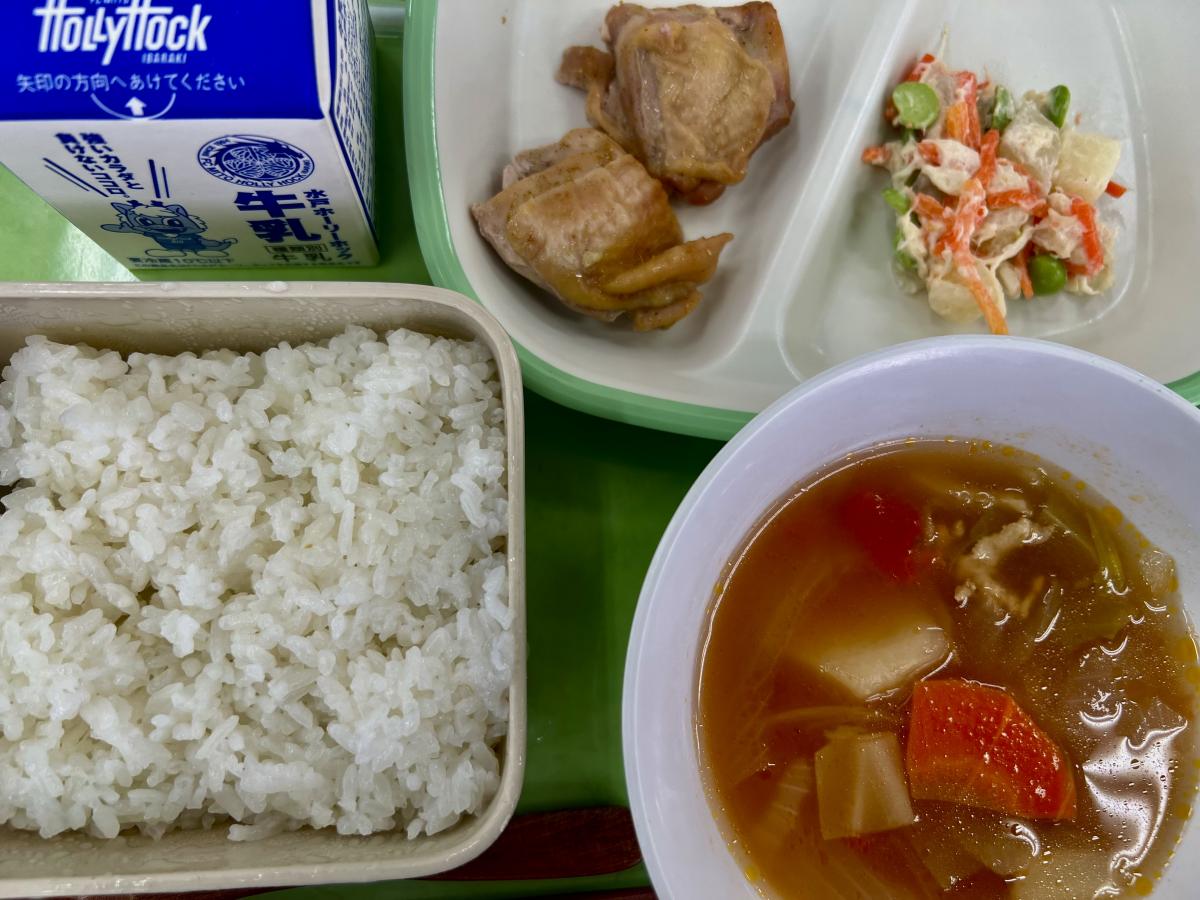

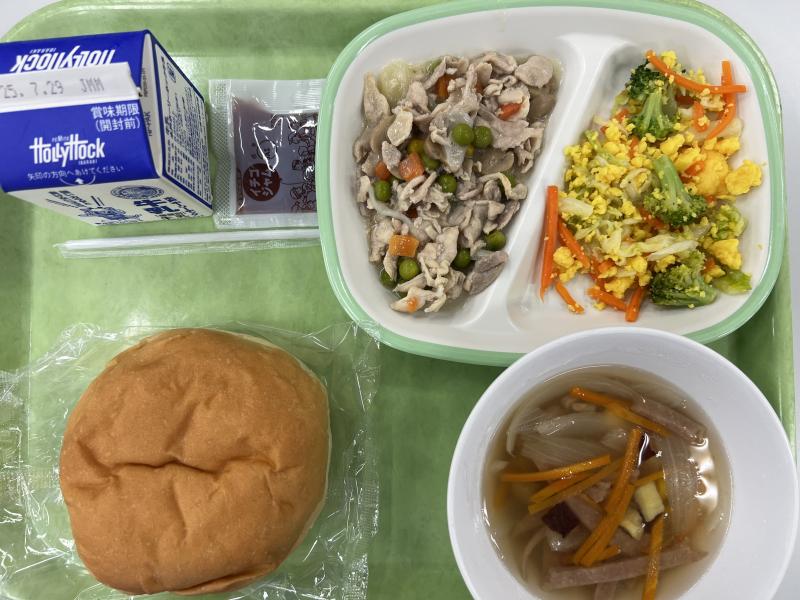

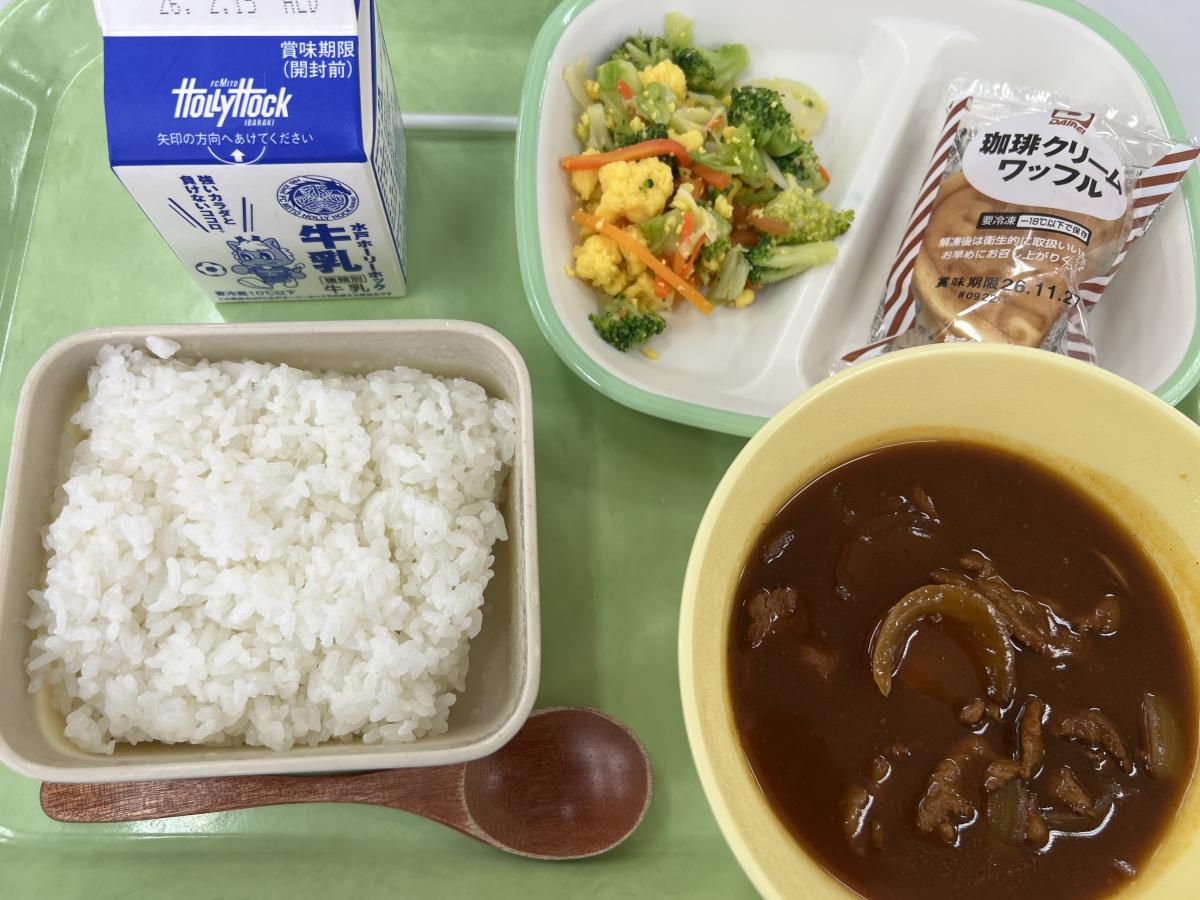

なお、オリンピックは終わりましたが、今日の給食はイタリアふうのメニューでした。来週からはパラリンピックが始まります。

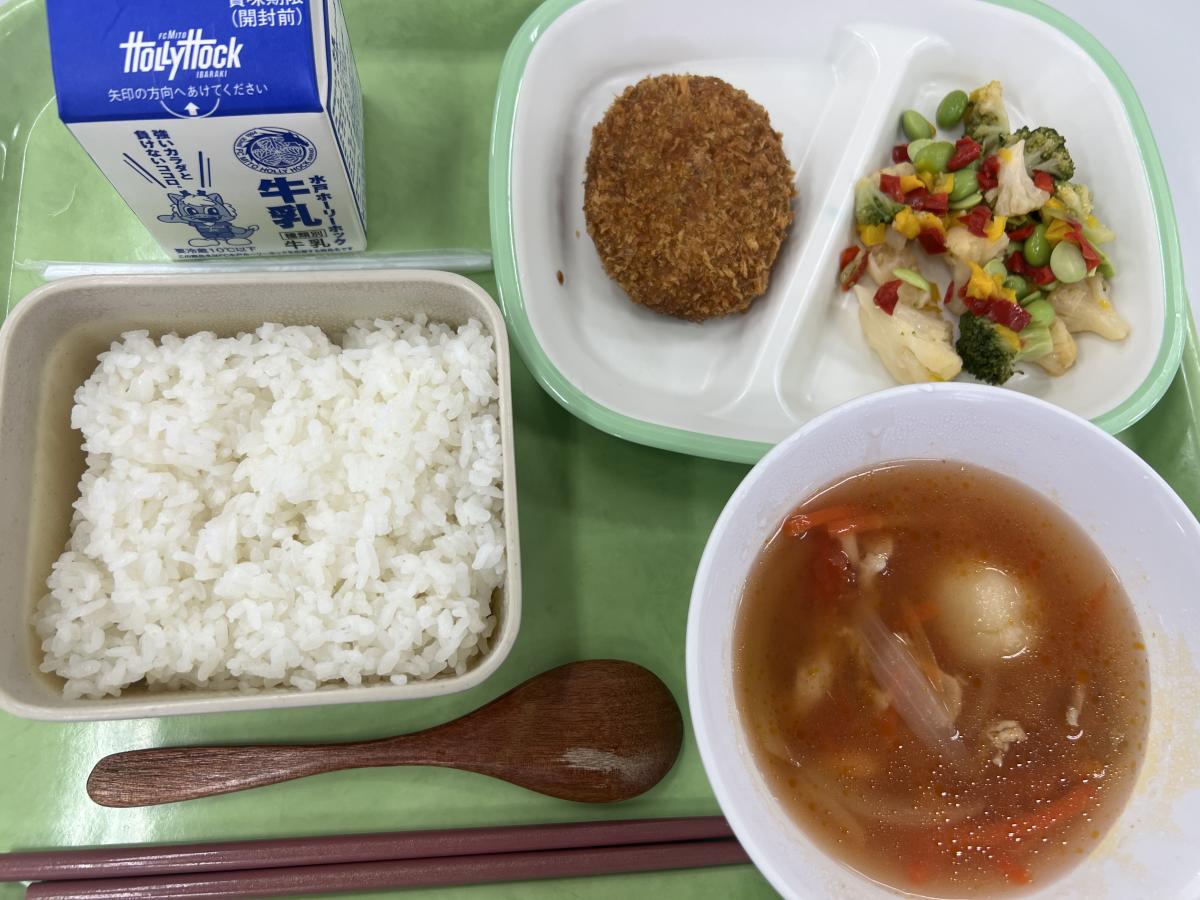

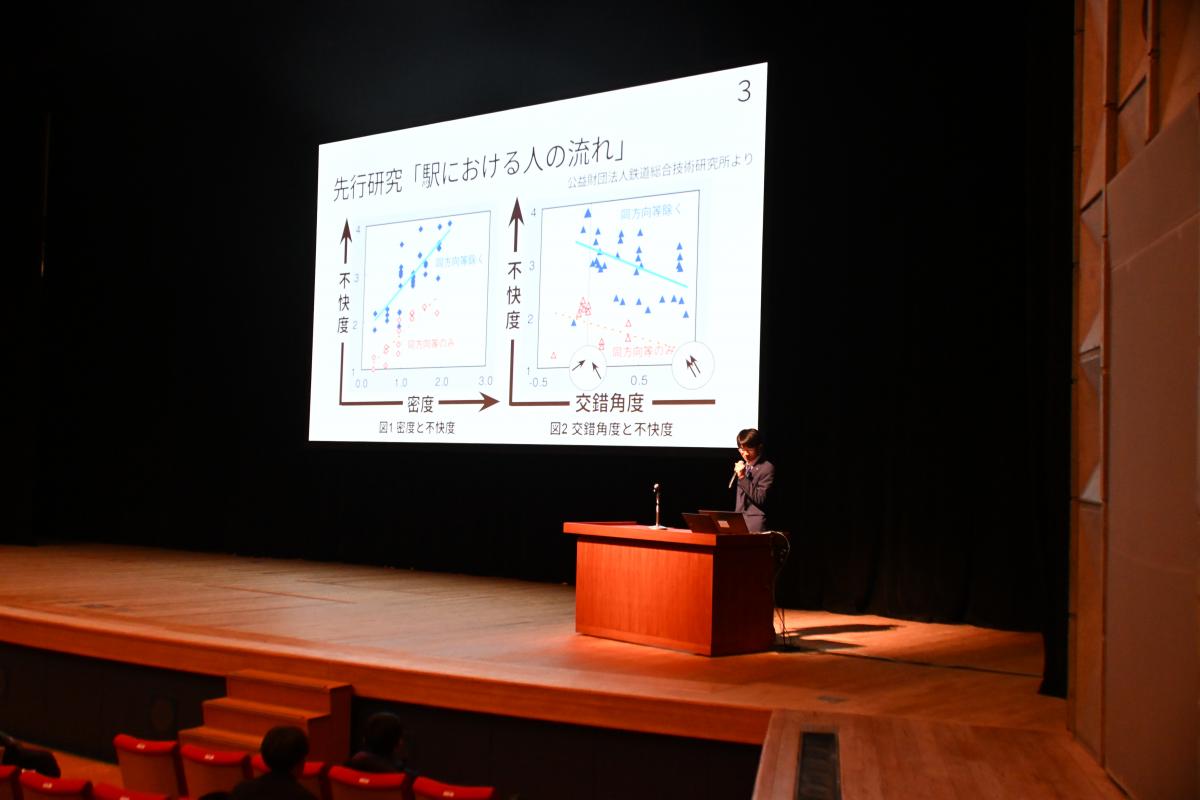

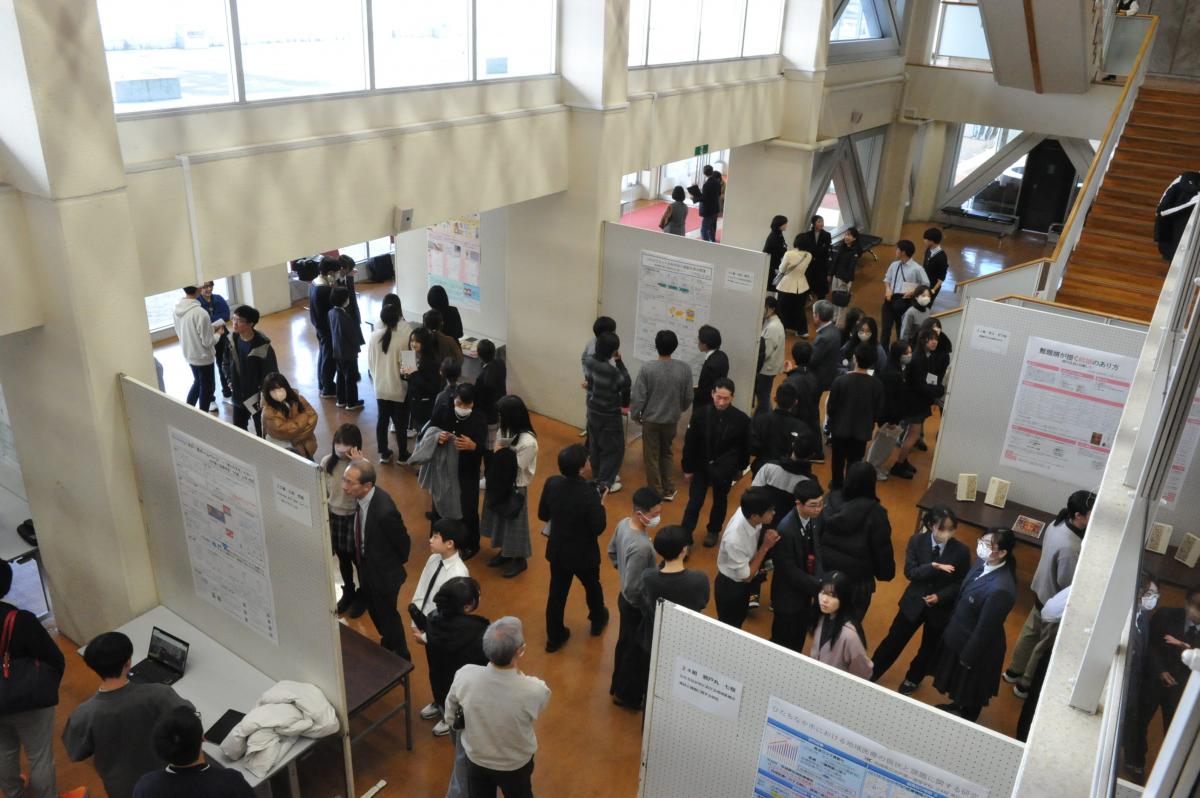

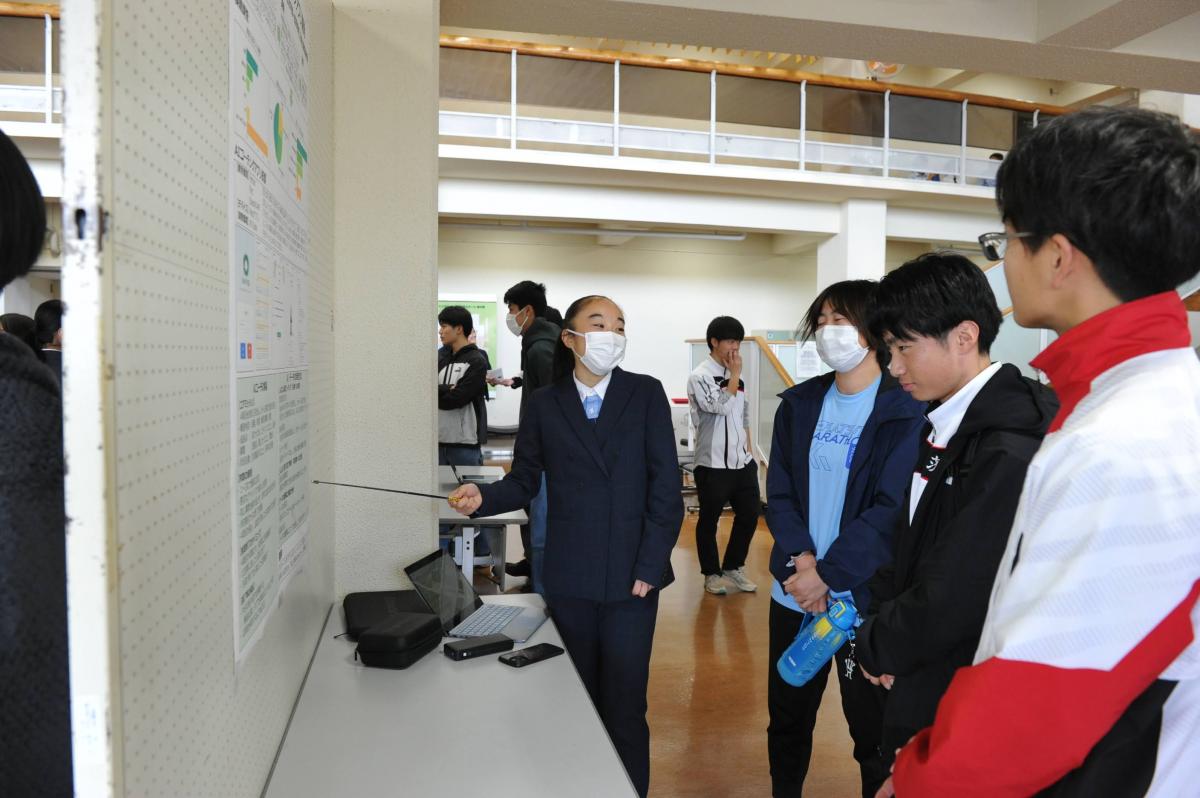

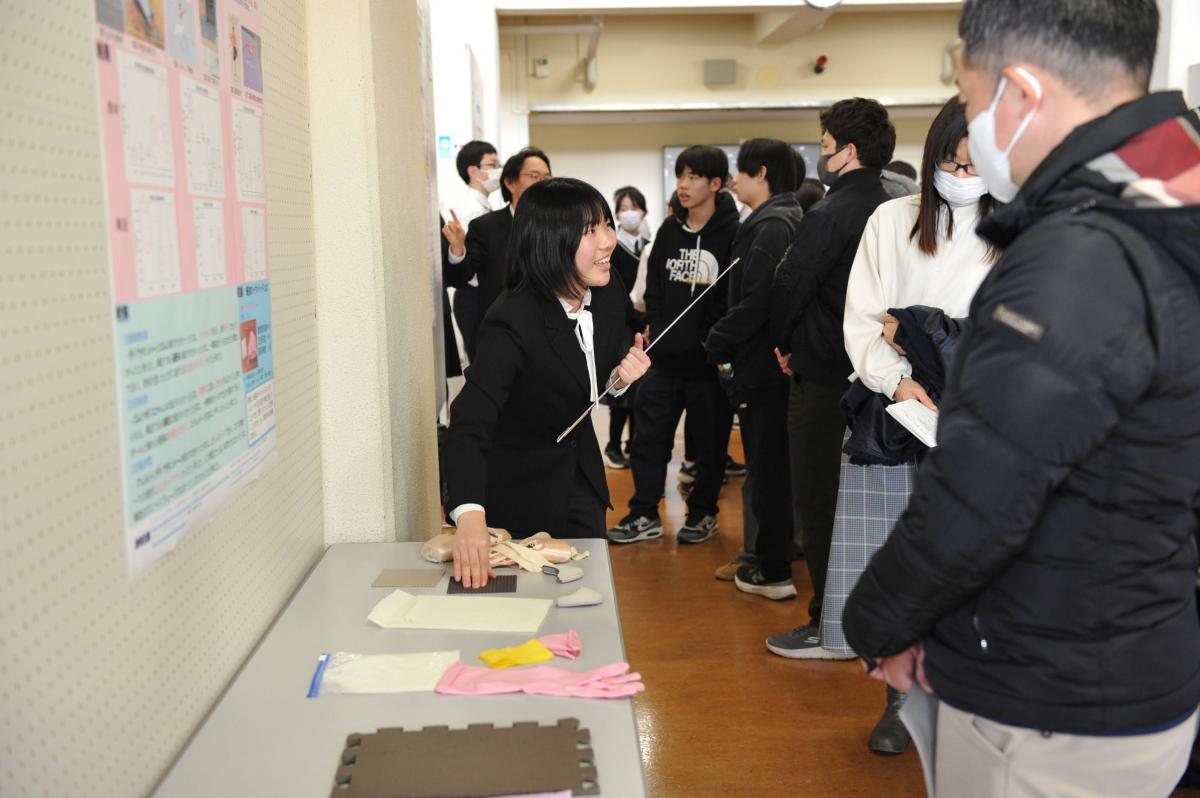

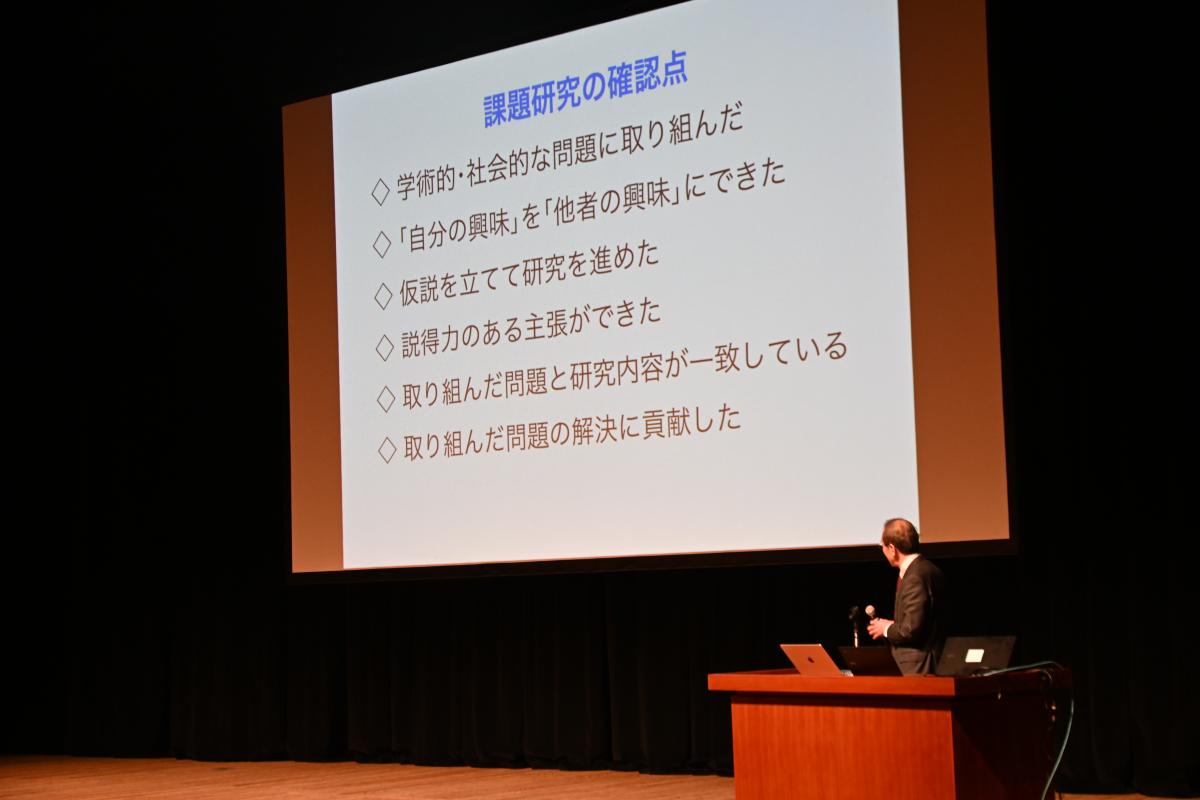

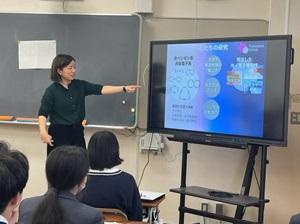

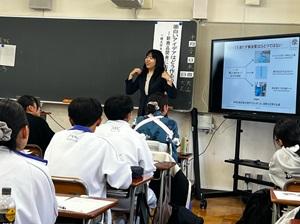

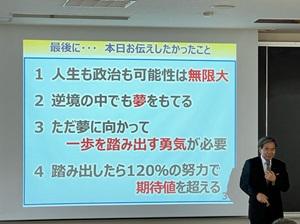

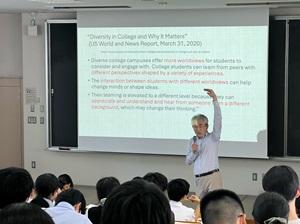

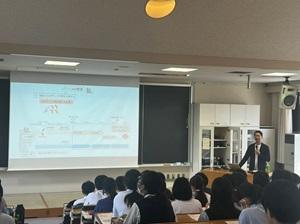

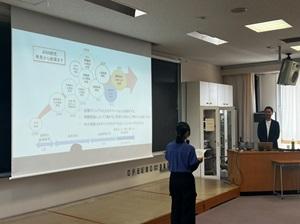

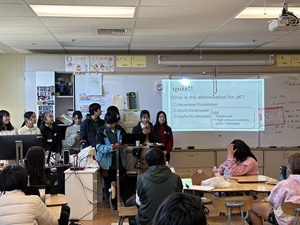

2月21日(金)午後、第21回知道プロジェクト発表会をザ・ヒロサワ・シティ会館にて開催しました。

高2の探究成果の発表を中心に、中学1・3年の特別発表、校外で活躍したグループの発表を行い、最後、東北大学大学院の酒井聡樹先生より、具体例を交えた詳細な講評をいただきました。発表した生徒はもちろん、多種多様な探究活動に触れた生徒たちにとって、大学進学後も見すえた今後の探究活動に資する、良い機会となりました。

【高2口頭発表】

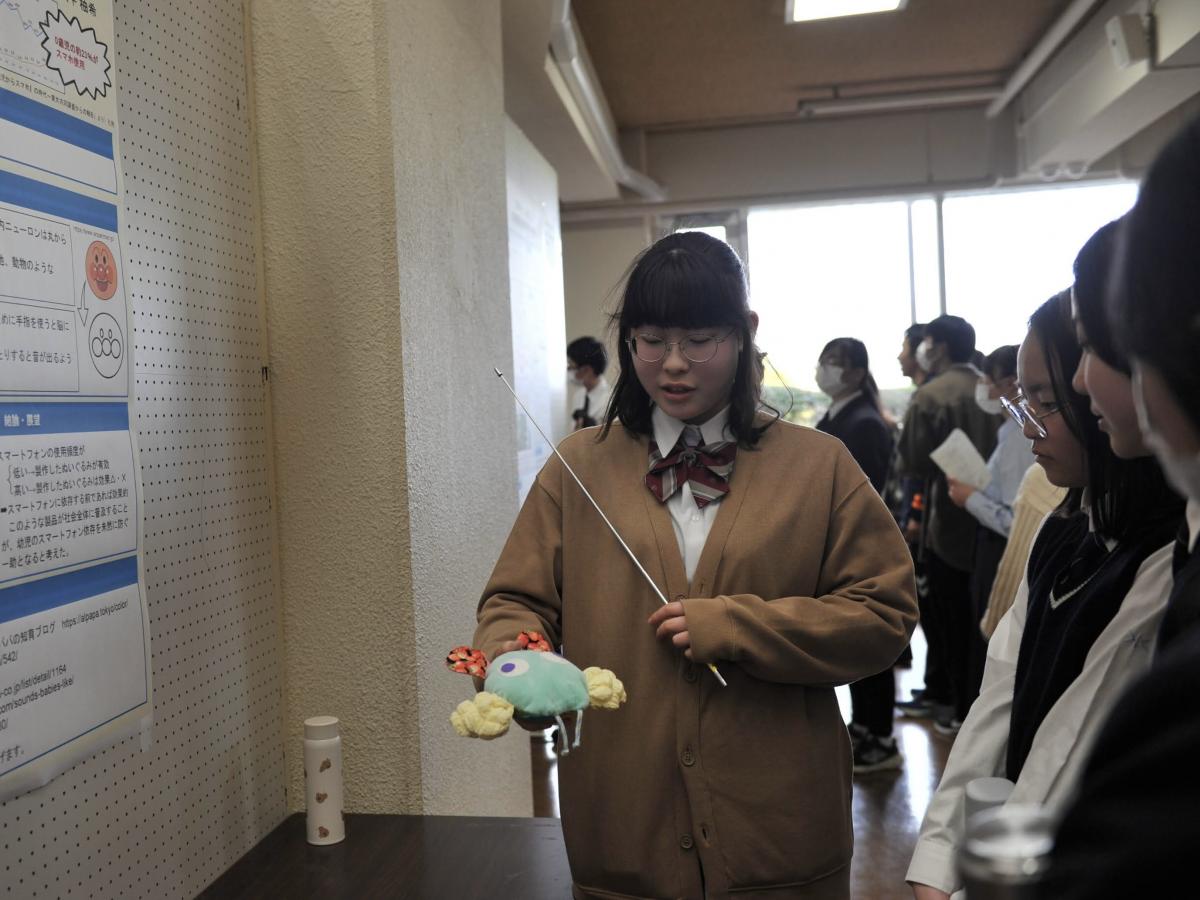

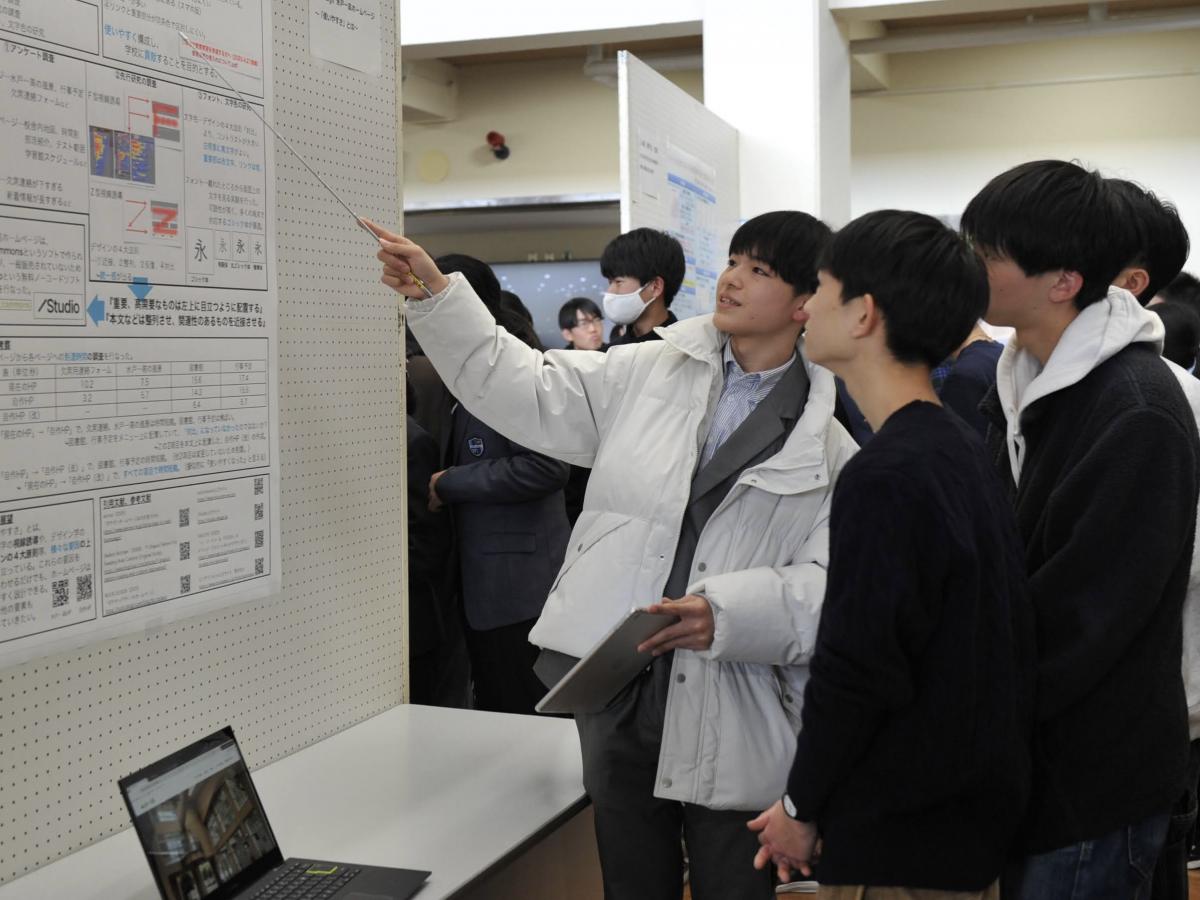

【ポスター発表】

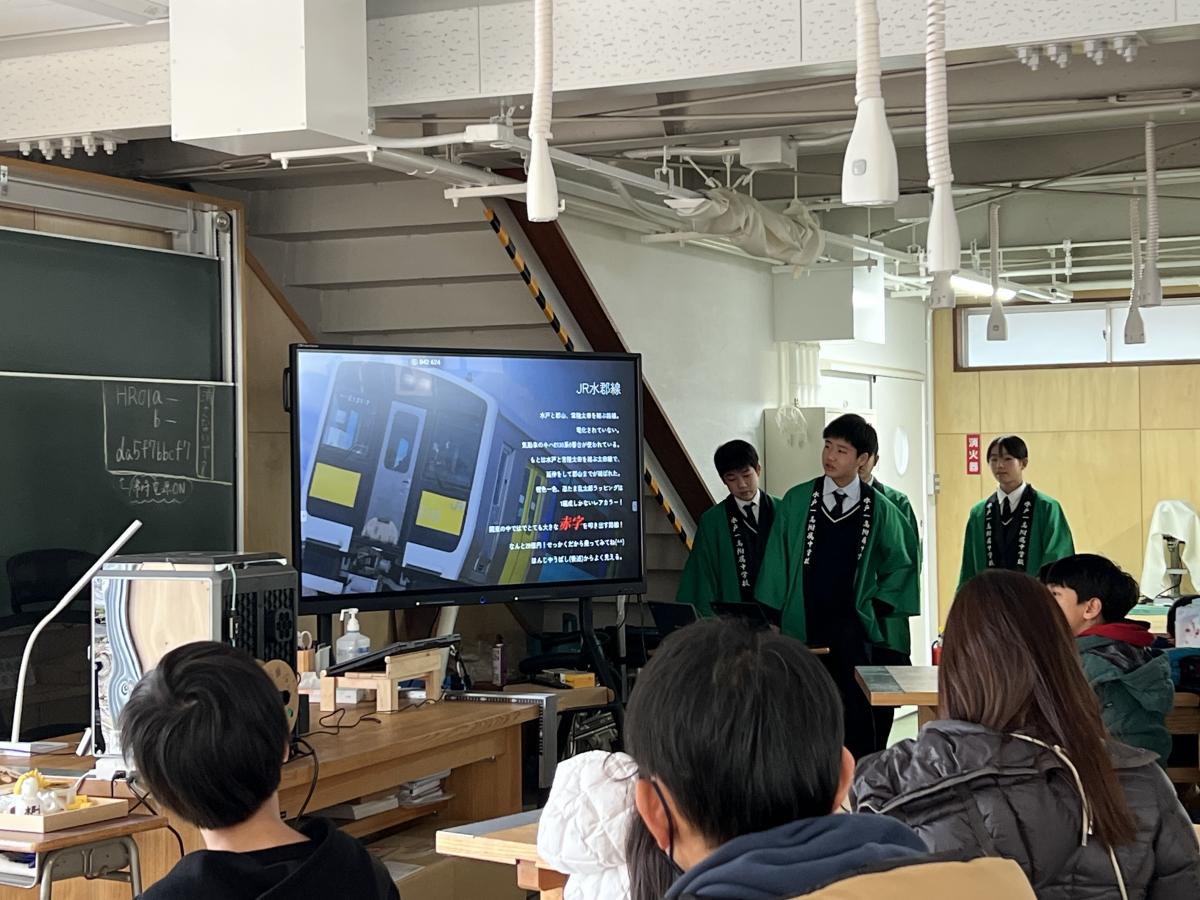

【特別発表】

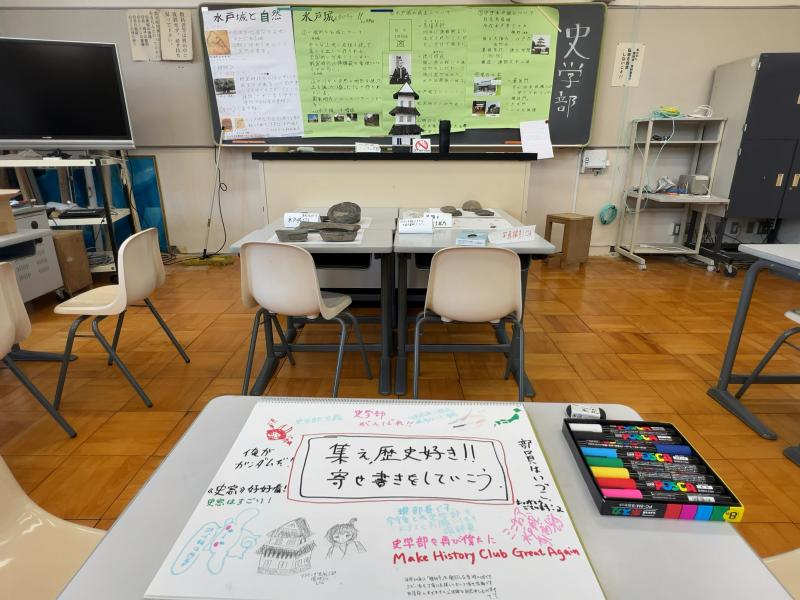

中1 足元・茨城を知る

「探究の軌跡~『水戸一の道』と『常磐かるた』~」

中3 世界を知る

「太陽光を用いた生ごみ乾燥機の開発」

「未利用魚で広がる水産資源の未来」

【グループ発表】

IBARAKIドリームパス

プロジェクト・オリーブ「戦跡ウォークラリー~繋ぐ戦争の記憶~」

World Scholar’s Cup

【講評】

東北大学大学院生命科学研究科 酒井 聡樹先生

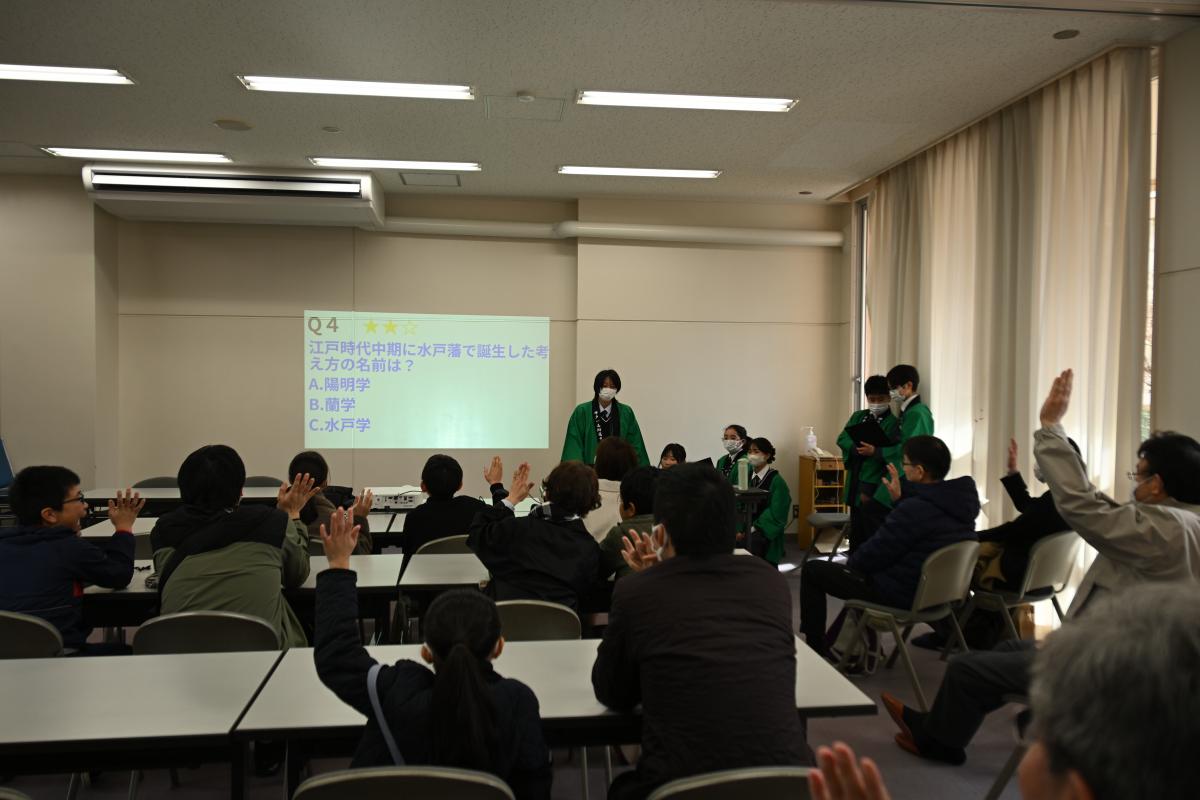

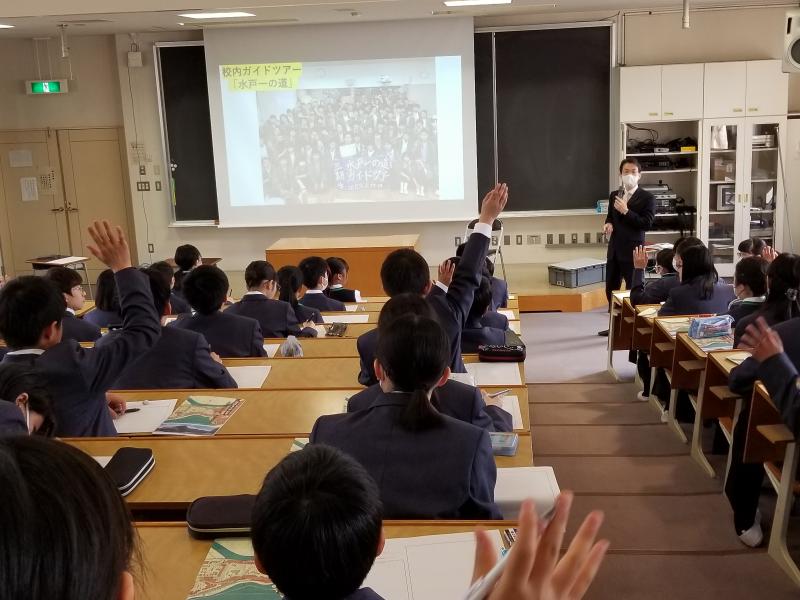

本日午前中、校内ガイドツアー「水戸一の梅まつり」を開催しました。中1の案内で校内を一周するとともに、3つの部屋でクイズを織り交ぜたスライドによるプレゼンテーションを行う形で実施しました。

お客さまは皆さん熱心に、笑顔で生徒の話を聞いてくださり、質問もたくさんしてくださいました。この日に向けて練習してきた生徒たちにとっても、大きな学びの機会となりました。

小さなお子様からお年寄りまで、ご参加いただいたたくさんの皆さまに、心より御礼申し上げます。

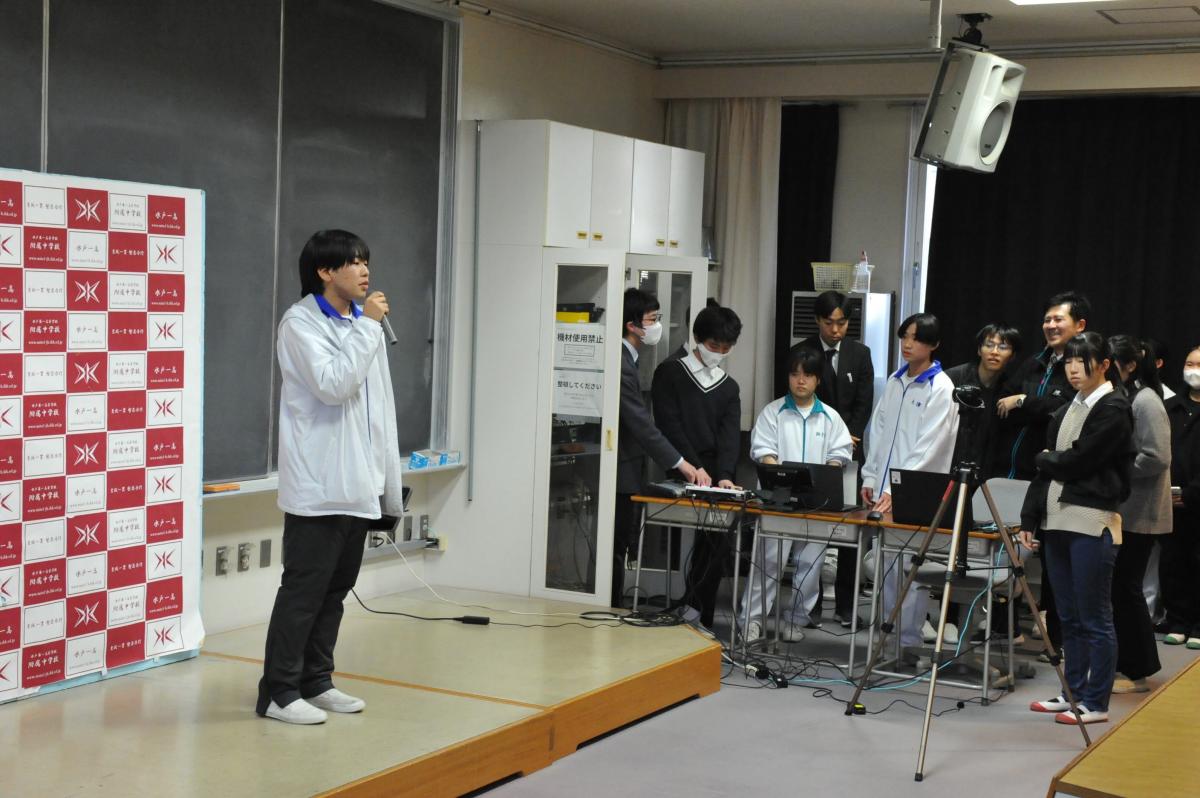

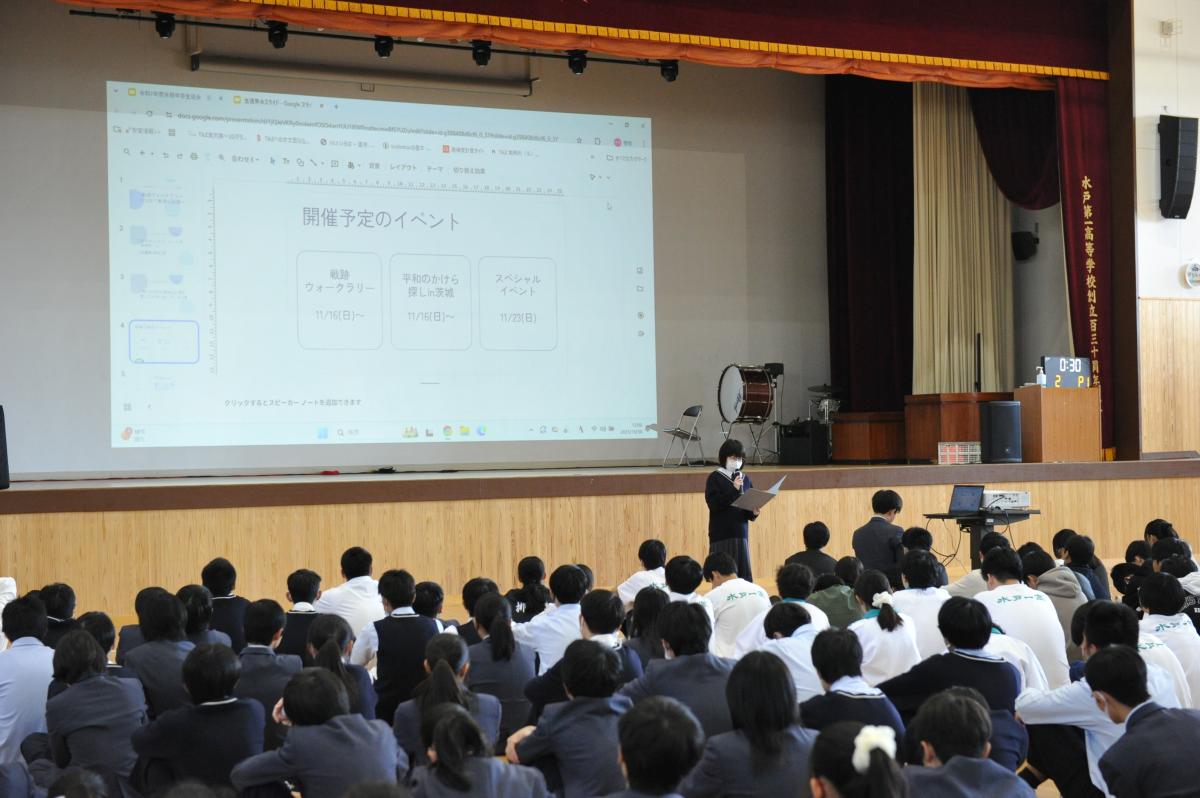

本日午後、定例生徒集会及び生徒会役員選挙立会演説会を、階段教室にホームルーム代表を集め、そこから各教室に中継する形で実施しました。集会では、校歌斉唱、校長講話、表彰(弓道、書道、吹奏楽、放送、ワールドスカラーズカップ、IBARAKIドリームパス、体力つくり)、壮行会(吹奏楽)、委員会連絡(卒業式実行委員会、中学生徒会)がありました。

演説会では、生徒会役員選挙への立候補者(中学が会長1名、副会長6名、高校が会長3名、副会長4名)及び責任者がそれぞれの公約を熱く訴えました。

今日は二十四節気の一つ「雨水」です。雪や氷が解けて水となり、雨が降り始める頃とされていますが、今年は記録的な少雨で、今日も雲ひとつない晴天でした。たっぷりの日差しのおかげで、本校内外の梅も例年より早く開花が進んでいます。あさって2月21日午前中は校内ガイドツアー「水戸一の梅まつり」にぜひお越しください。

本日午後、産業医の先生をお招きして今月の衛生委員会を開催し、今年度の振り返りを行いました。出された様々な意見を踏まえ、校内の環境や歩く会などの行事の改善をさらに進めてまいります。

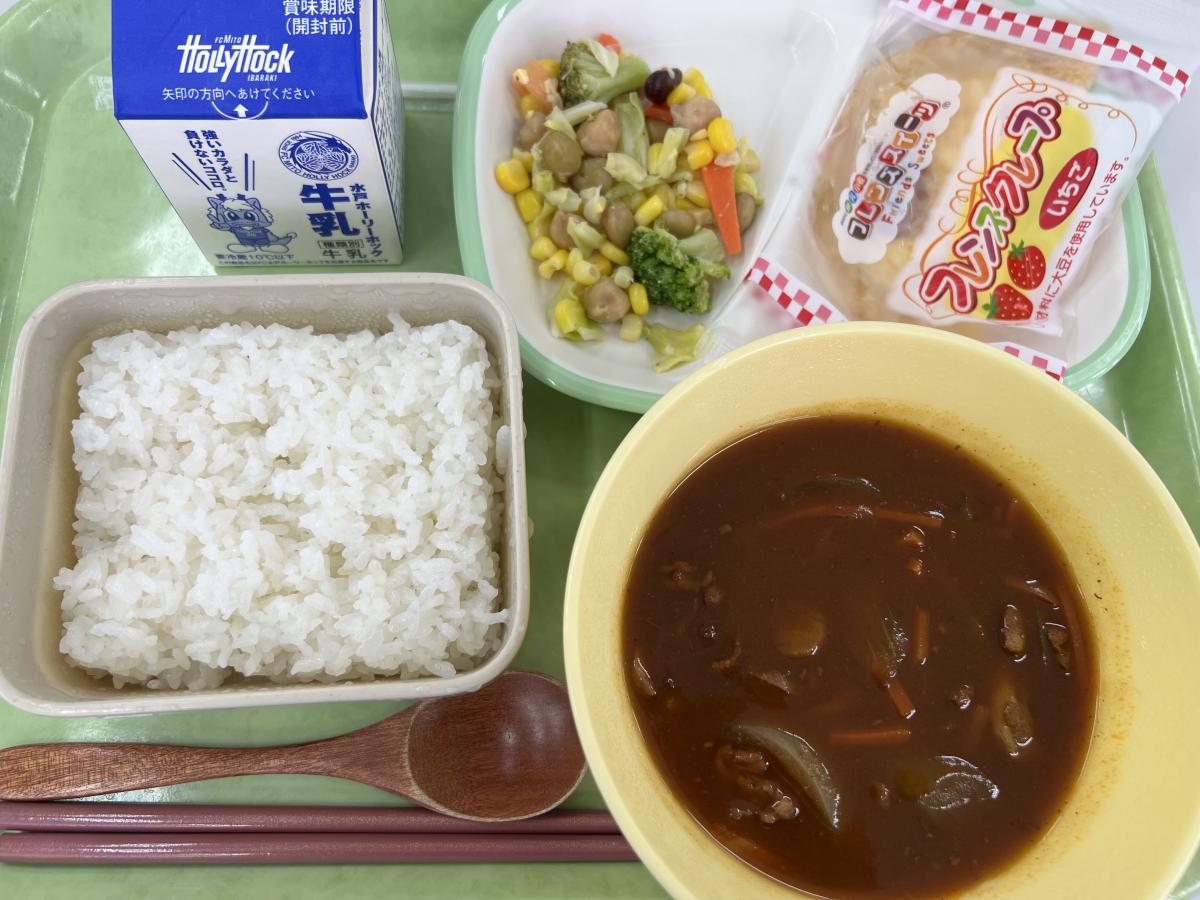

なお、今日の給食は、春を感じさせるような彩りのメニューでした。

先週から今週にかけ、職場体験を実施しました。中3が、1日かけて企業や病院、役場等にて業務を体験。卒業を控える中、自己の生き方・働き方等について深く考える良い機会になりました。ご協力いただいた関係者の皆様に、厚く御礼申し上げます。

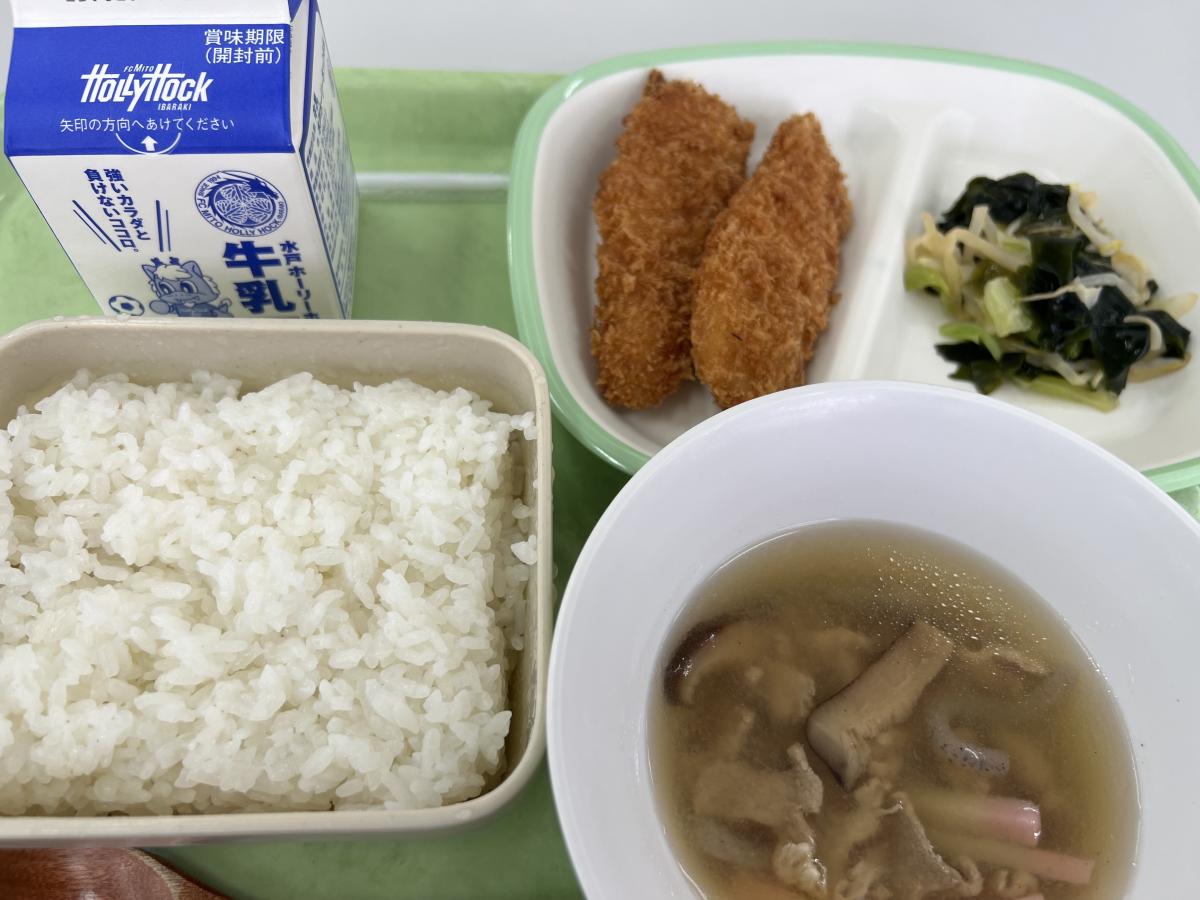

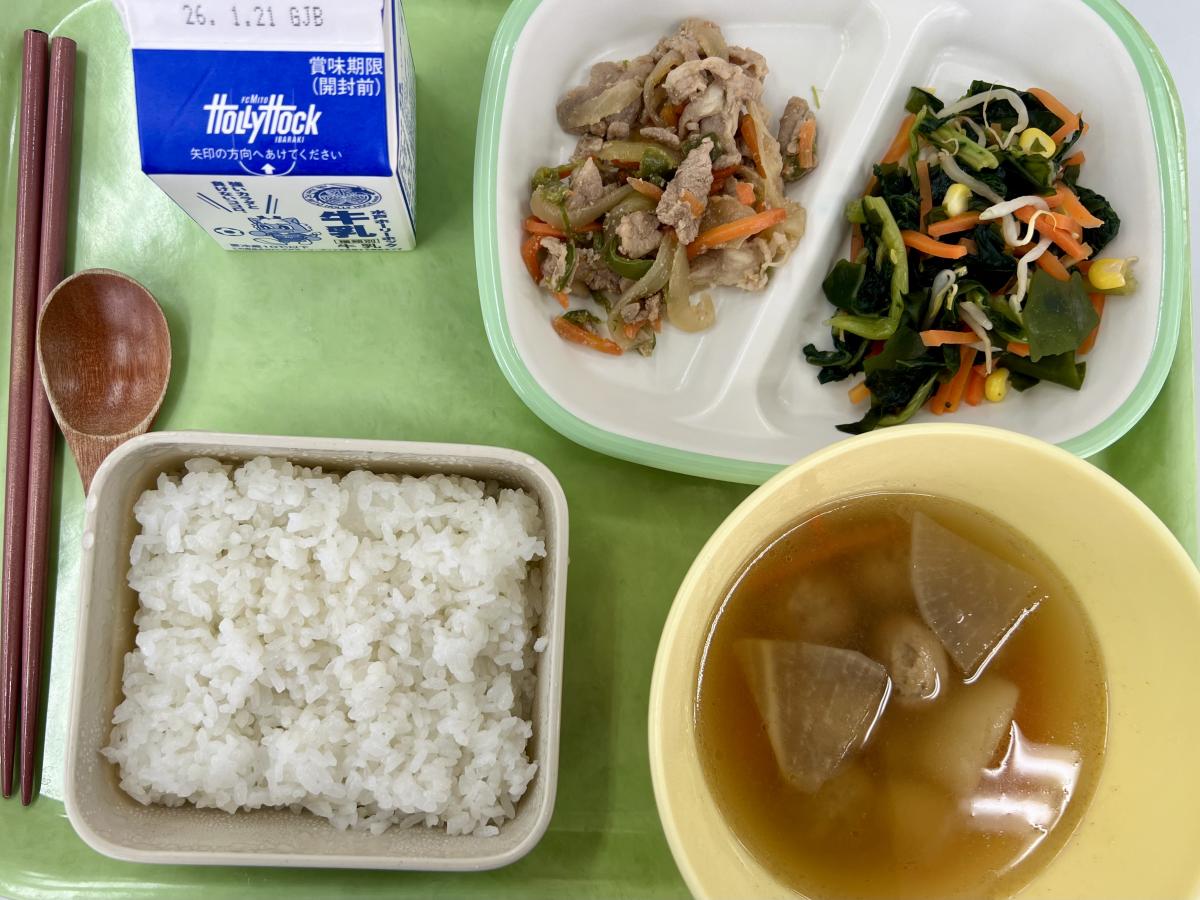

なお、今日の給食には「沢煮椀」が供されました。文字どおり、具沢山の汁物で、体が温まりました。

先週金曜日(2/13)の放課後、図書館にて中高合同のビブリオバトルが開催されました。本好きな生徒5名がおすすめ本の魅力を熱弁。結果、『彗星を追うヴァンパイア』(河野裕著、KADOKAWA)がチャンプ本に選ばれました。

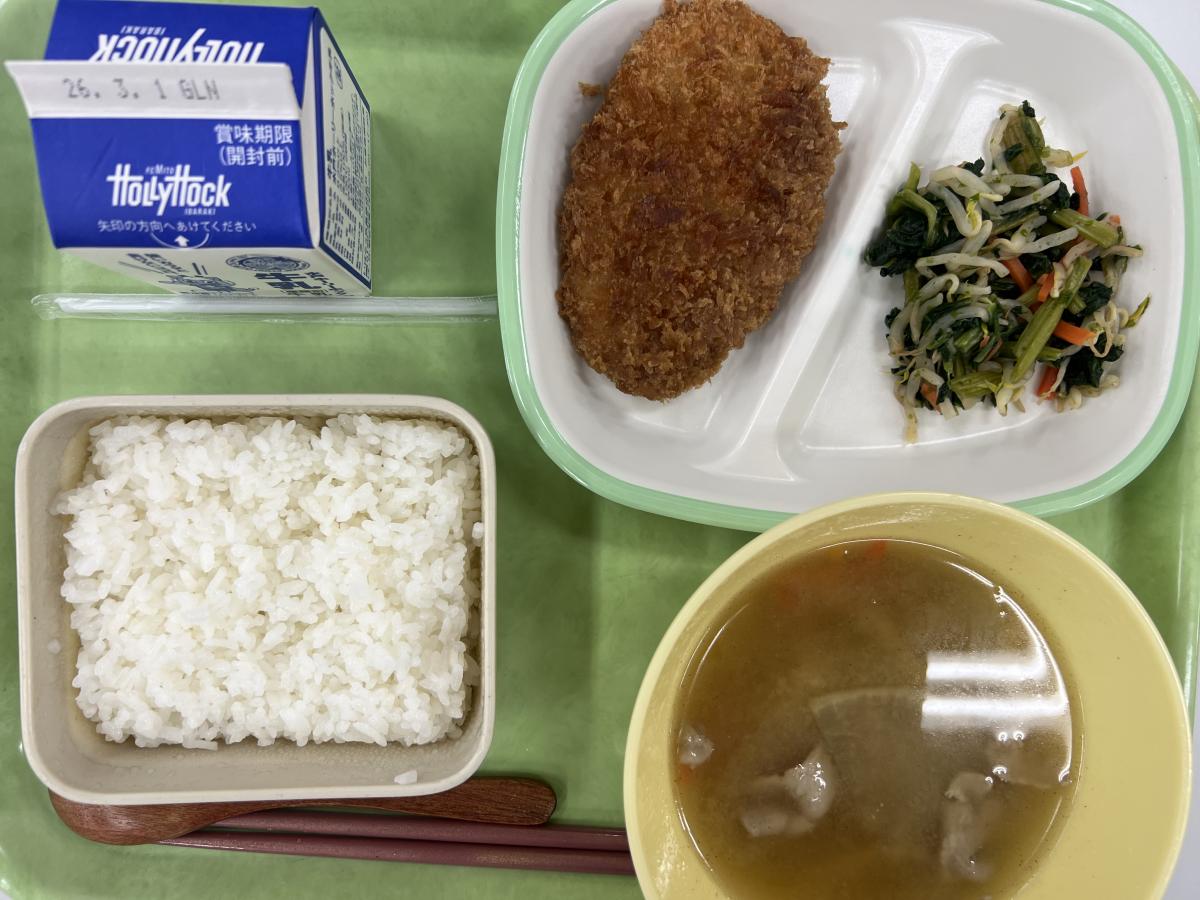

なお、今日の給食は、日本の味めぐりシリーズとして、新潟を取り上げました。タレカツ、のりの和え物、スキー汁(日本のスキー発祥の地である上越市に明治時代から伝わる、さつまいもなど具沢山の味噌汁)等を美味しくいただきました。

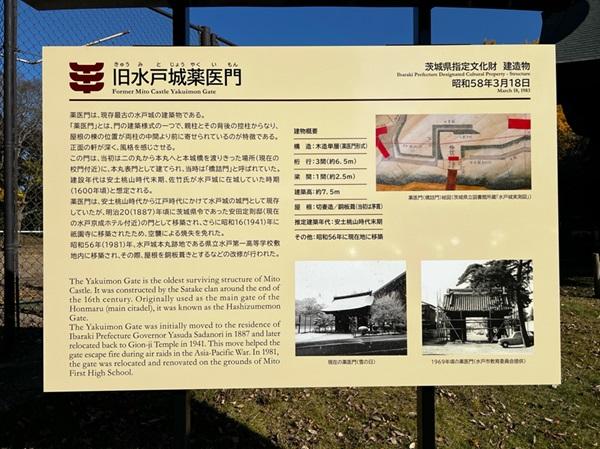

明日はバレンタインデー。本校のシンボル薬医門にも、ハートマークが見られます。

先日も、幼稚園児が見学時に「ハートがある!」と発見の声を上げていました。

でも実はこれ、ハートマークではなく、「猪の目」と呼ばれる日本の伝統的な文様です。その由来には諸説ありますが、猪は火の気に敏感で、火事があると真っ先に逃げる習性があるとされることから、火除け、魔除けの意味が込められているそうです。

その効果からか、水戸空襲で本校が全焼した際、薬医門は別の場所に移築されていたため、難を逃れました。

昨日から、水戸の梅まつりが始まりました。本校でも2月21日(土)午前中、校内ガイドツアー「水戸一の梅まつり」を開催します。附属中1年生が校内をご案内しますので、ぜひお越しください。

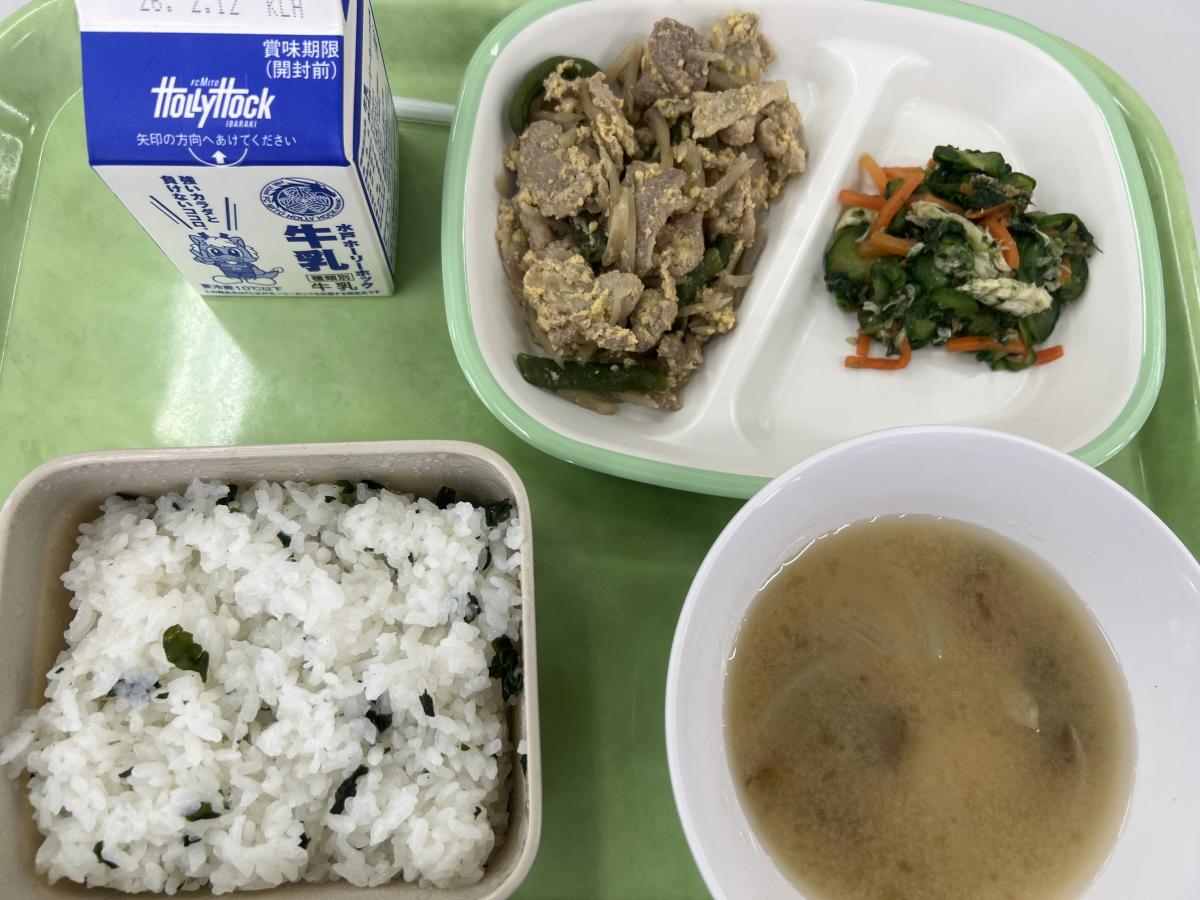

今日の給食は、世界の味めぐりシリーズの一環として、台湾を取り上げました。ルーローハンやクラゲサラダ、青菜豆腐湯を美味しくいただきました。今月下旬には、中3の希望者が台湾に派遣されます。

今日は、語呂合わせで「ふとんの日」。ふとんから出たくなくなるような寒い日が続いており、本校でも風邪やインフルエンザが流行中です。まずは良質で十分な睡眠を確保し、免疫力を高めていくことが求められます。

昨日の雪が残る中、路面凍結等を考慮し、今日は始業を1時間繰り下げました。

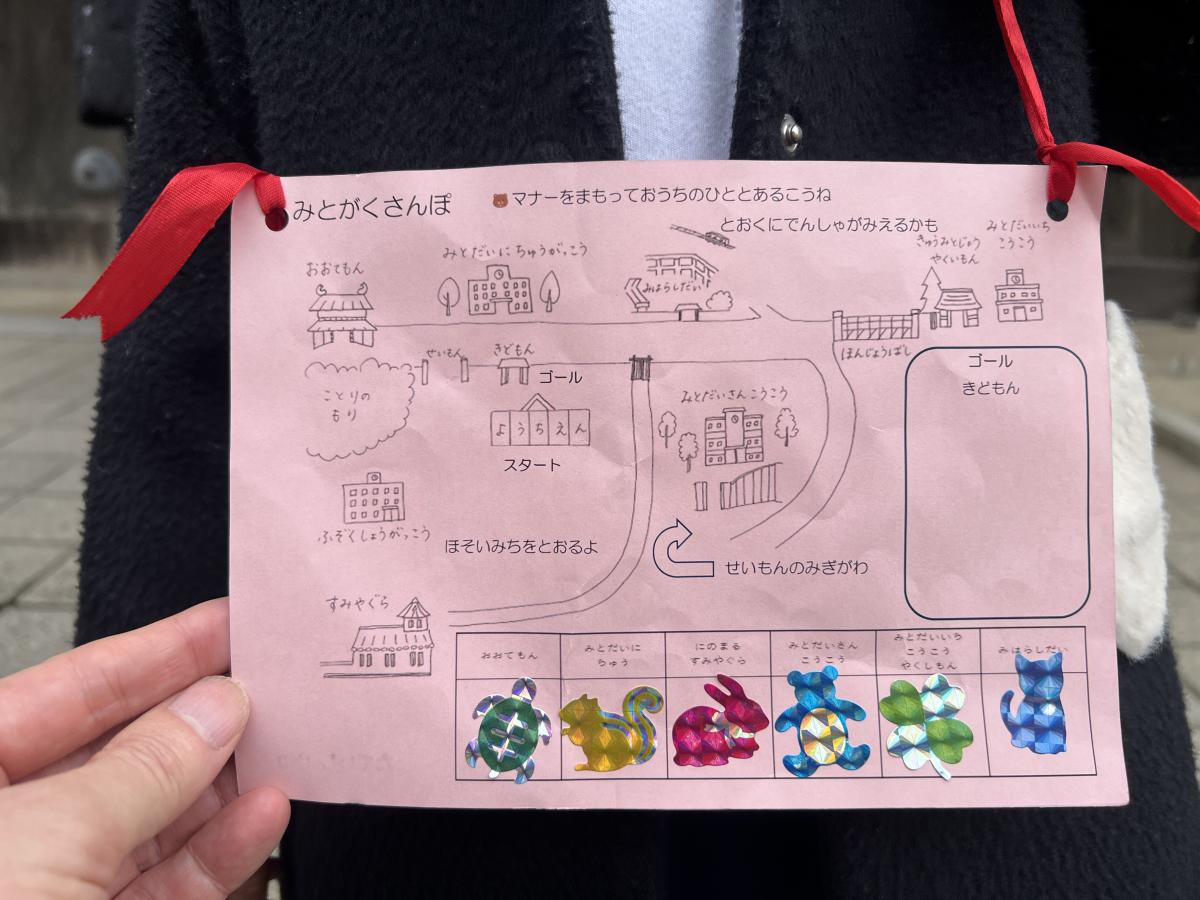

小春日和の暖かさとなった今日、茨城大学教育学部附属幼稚園の皆さんが、親子ウォークラリー(みとがくさんぽ)で来校されました。園児たちは、「高校生はテスト中だから、静かに行動しようね」との園長先生の指導をきちんと守りつつ、「400歳」の薬医門を興味津々で見学していました。

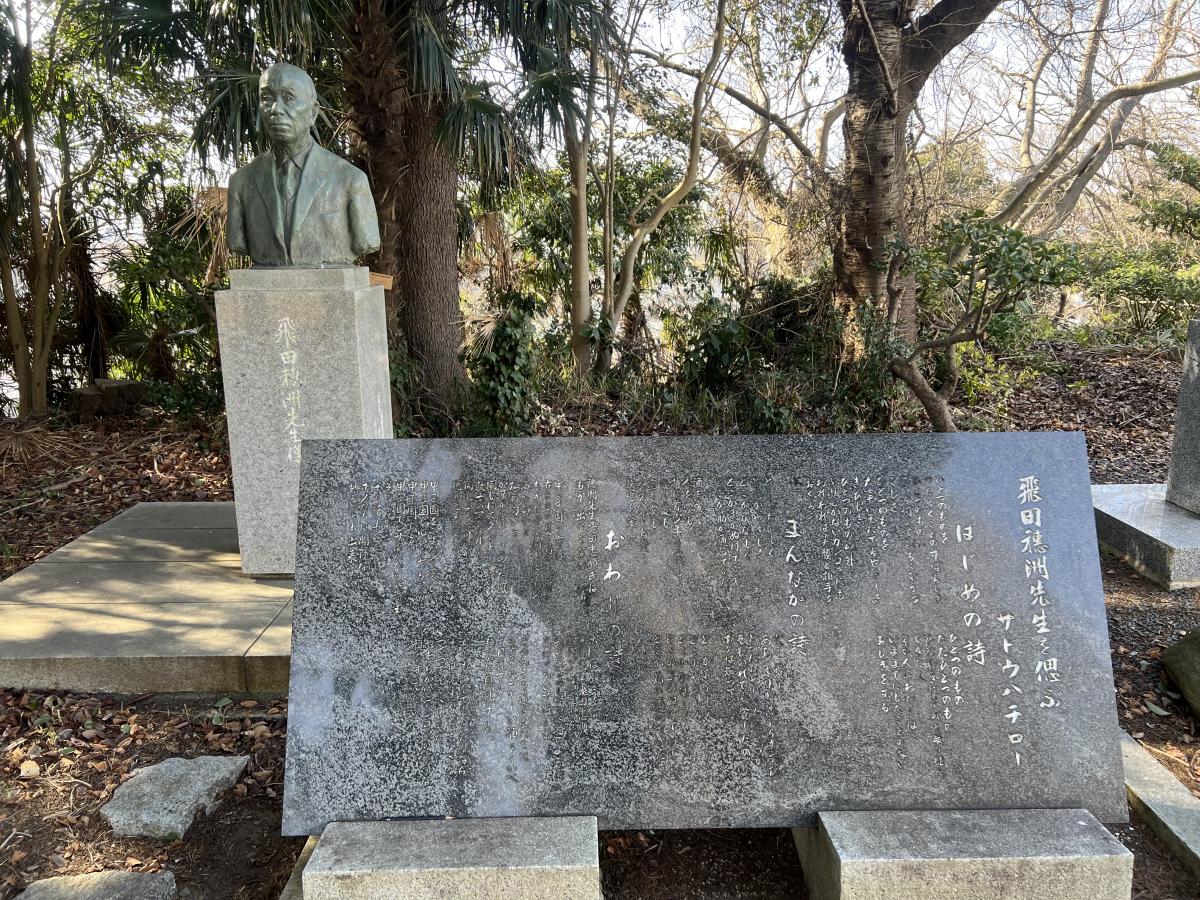

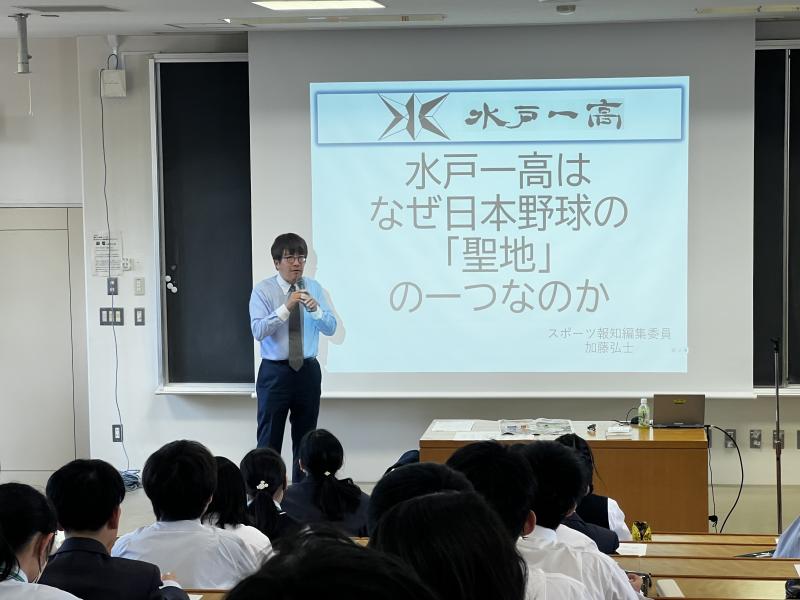

今日は、1936年(昭和11年)のこの日に全日本職業野球連盟(現、日本野球機構)が設立されたことから、「プロ野球の日」とされています。水戸一高は、野球殿堂入りした人物を2名(飛田穂洲、石井連藏)も輩出していることなどから、日本野球機構(NPB)等によって「日本野球聖地・名所150」の一つに選定されています。

本日午前中、「水戸市いっせい防災訓練」が実施されました。3時間目の授業中でしたが、生徒たちは、机の下に入るなどして頭部を守る基本行動を冷静にとることができました。

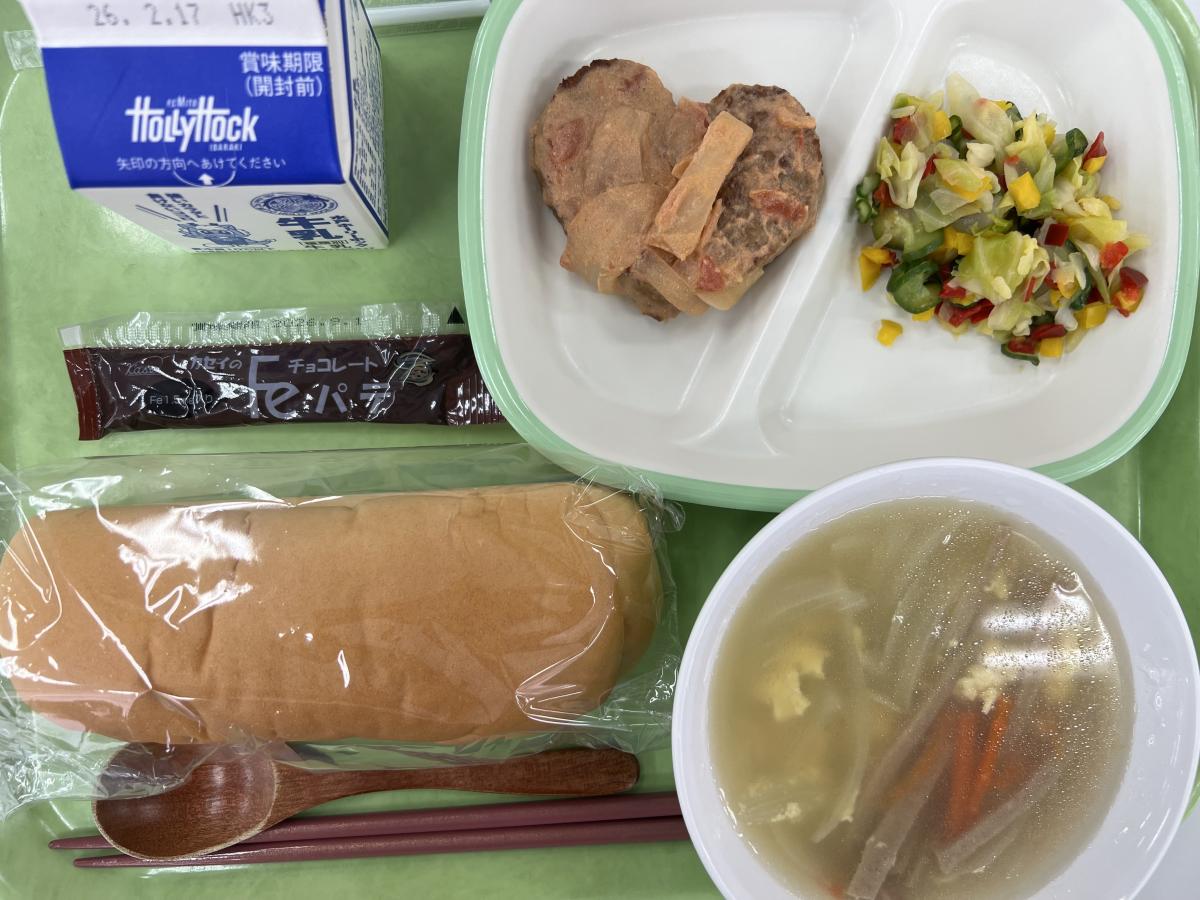

なお、暦どおりの暖かさとなった立春の今日、給食のハンバーグはハート型でした。

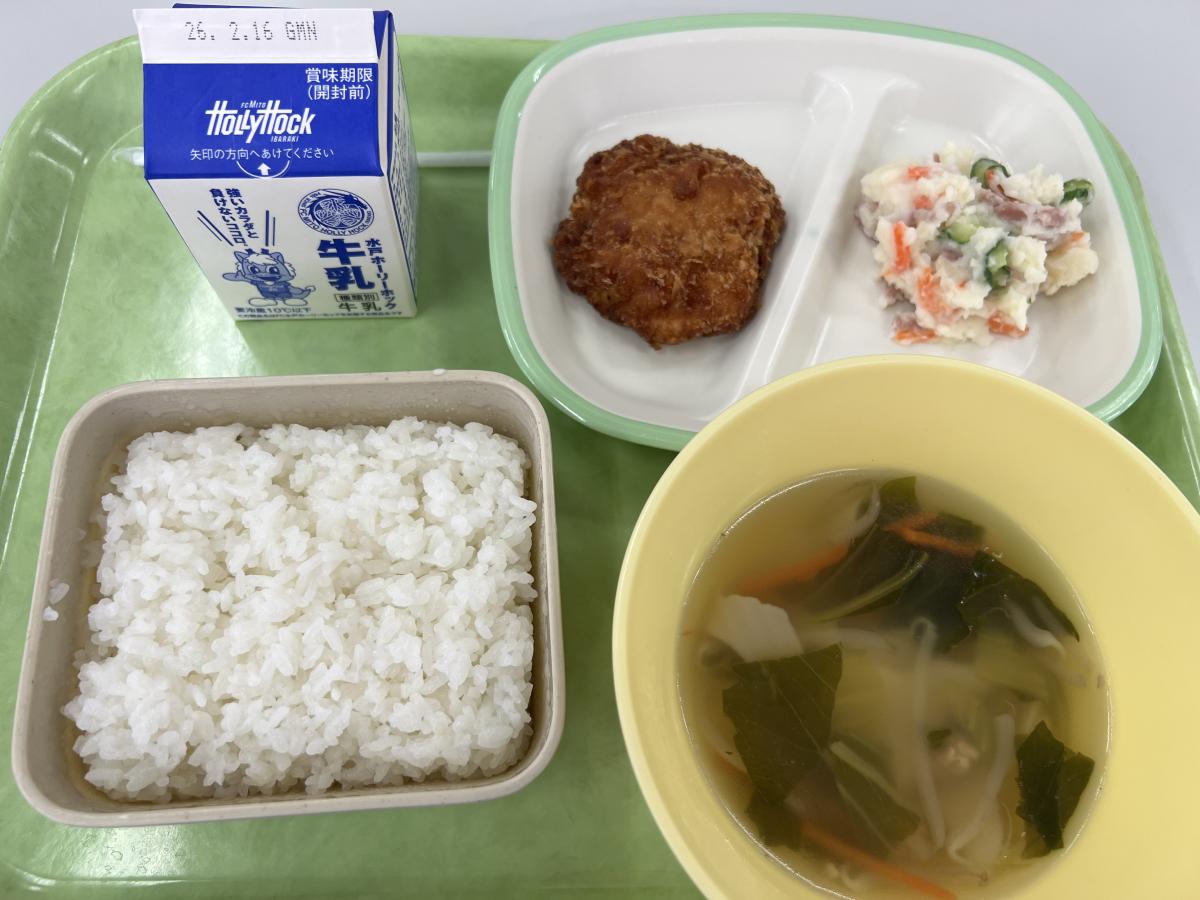

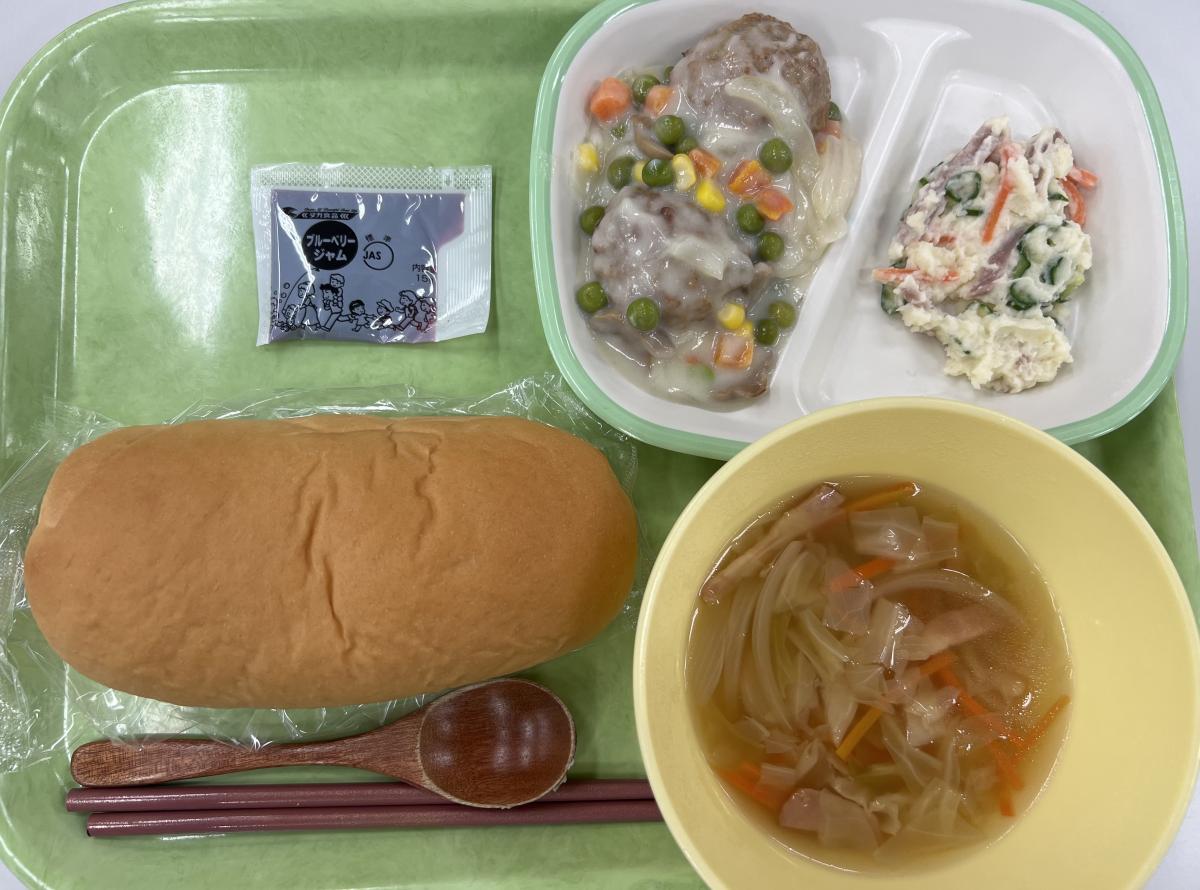

今日の給食は、3年生が選んだメニューによる「セレクト給食」でした。チキン味噌カツ、ワンタンスープ、ポテトサラダは、期待どおりの味だったようです。

今日から、2月(如月)の授業が始まりました。寒さ厳しい時期ゆえ、更に衣を重ね着するという意味から「衣更着(きさらぎ)」と呼ばれるようになったとの説が有力です。生徒たちは、それぞれの状態に応じ、重ね着等の防寒対策を講じているようです。

本校では、卒業生の水戸一高生との交流給食を実施しています。今日は、高1・高2の先輩を中2が囲む形で、楽しく昼食をいただきました。

メニューは、以前リクエスト給食で取り上げた、大好きなわかめごはん等でした。

本日、高3にとって最後の定例生徒集会を、階段教室からの中継にて開催しました。校歌斉唱、校長講話のあと行われた自由討論では、高3生が後輩や同期、先生たちに熱いメッセージを送りました。

「今しかやれないことをやろう」「学校生活はあっという間。やろうか、やらないか、迷ったら、やってみよう」「勉強を嫌いにならないように勉強していこう」「いろんな人と関わっていこう」「苦手から逃げずに、しっかり復習・分析をしよう」など、経験を踏まえた先輩からの助言に、後輩たちは熱心に耳を傾けていました。

なお、今日の給食は、世界の味めぐりシリーズの一環として、アメリカを取り上げました。バッファローチキンなどを美味しくいただきました。

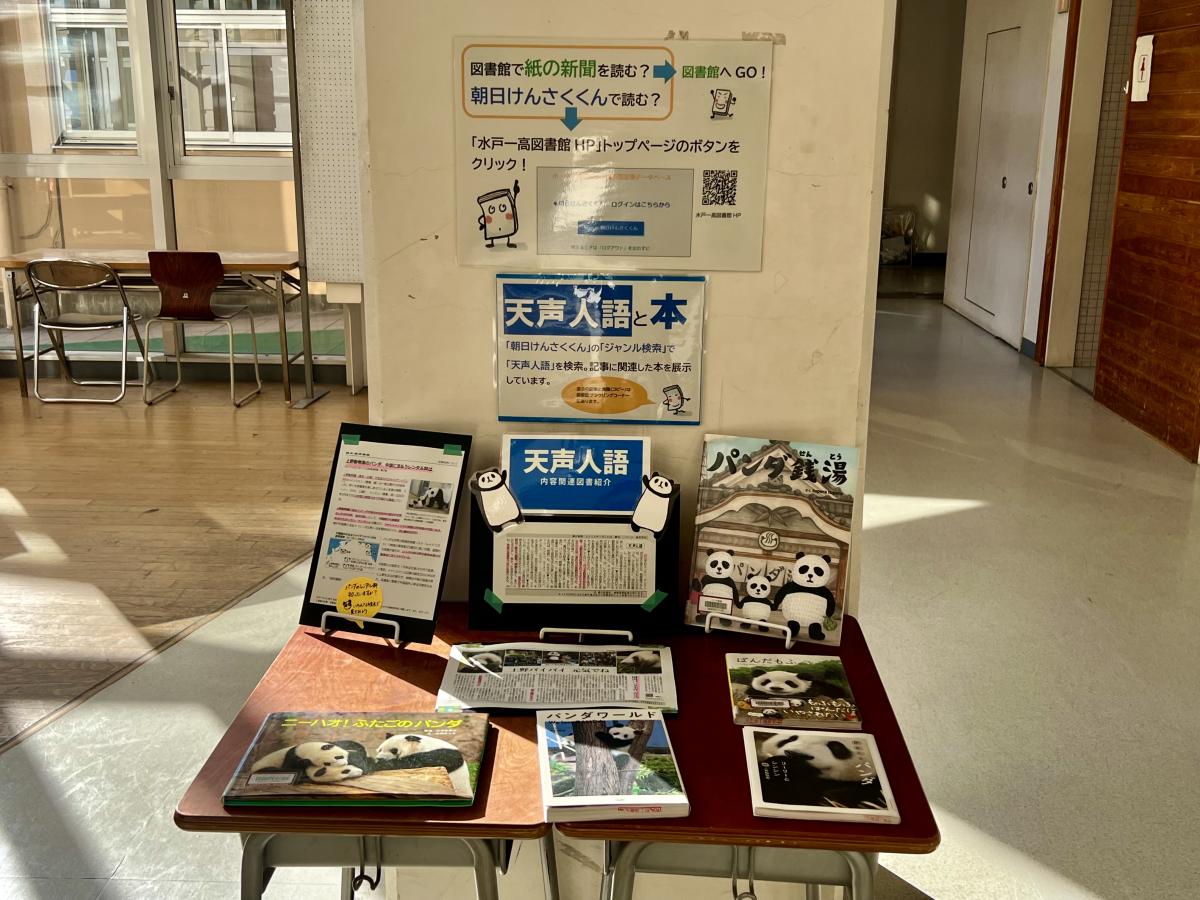

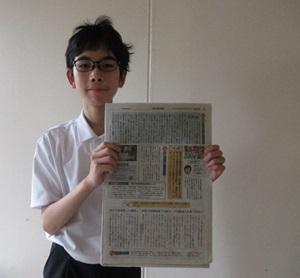

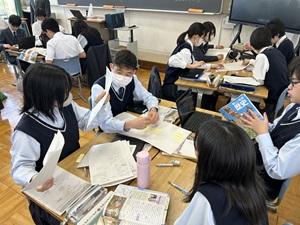

今日は、日本で初めての日刊新聞(横浜毎日新聞)が創刊された日です。1871年に日刊新聞が誕生して155年。本校では、様々な情報や主張を読み比べられるよう、図書館だけでなく、校内各所に新聞を備え置くとともに、生徒フロアで日々の新聞コラムをもとにした展示を行うなど、教育への新聞活用(NIE:Newspaper in Education)を積極的に進めています。

今日は、国旗制定記念日です。1870年(明治3年)の旧暦1月27日に、太政官布告「商船規則」により、国旗(日章旗)のデザインと規格が示されたことに由来するそうです。

本校では、校舎正面と応接室に国旗を掲揚しています。

今日は、水戸一高(旧制水戸中学)卒業生で、「学生野球の父」と称される飛田穂洲先生の命日です。1965年(昭和40年)に亡くなって60年以上経ちますが、「一球入魂」の教えはしっかりと受け継がれています。

昨日、茨城県庁にてIBARAKIドリームパスAWARD(プレゼンテーション大会)が開催され、本校からは3年生5名から成る「プロジェクトオリーブ」が出場しました。出場15チームのうち、中学生は本校のみで、残りは全て高校生のチームでした。生徒たちは、戦争の記憶を継承し平和の実現につなげる活動を堂々と発表し、審査員特別賞を受賞しました。

本日、令和8年度附属中学校入学者選抜検査の合格発表をウェブ上にて行いました。結果にかかわらず、勇気を持って狭き門にチャレンジした全ての皆さんの、今後の成長と活躍を願っています。

今日は、日本天文学会発足の日。本校の校歌や校是が定められたのと同じ、1908年(明治41年)の発足だそうです。

写真では伝えきれませんが、この時期、校内、特にグラウンドからは「冬のダイヤモンド」をはじめ、多くの星が美しく輝いて見えます。

高3は、いよいよ明日から大学入学共通テストです。校内では、梅の花が咲き始めました。

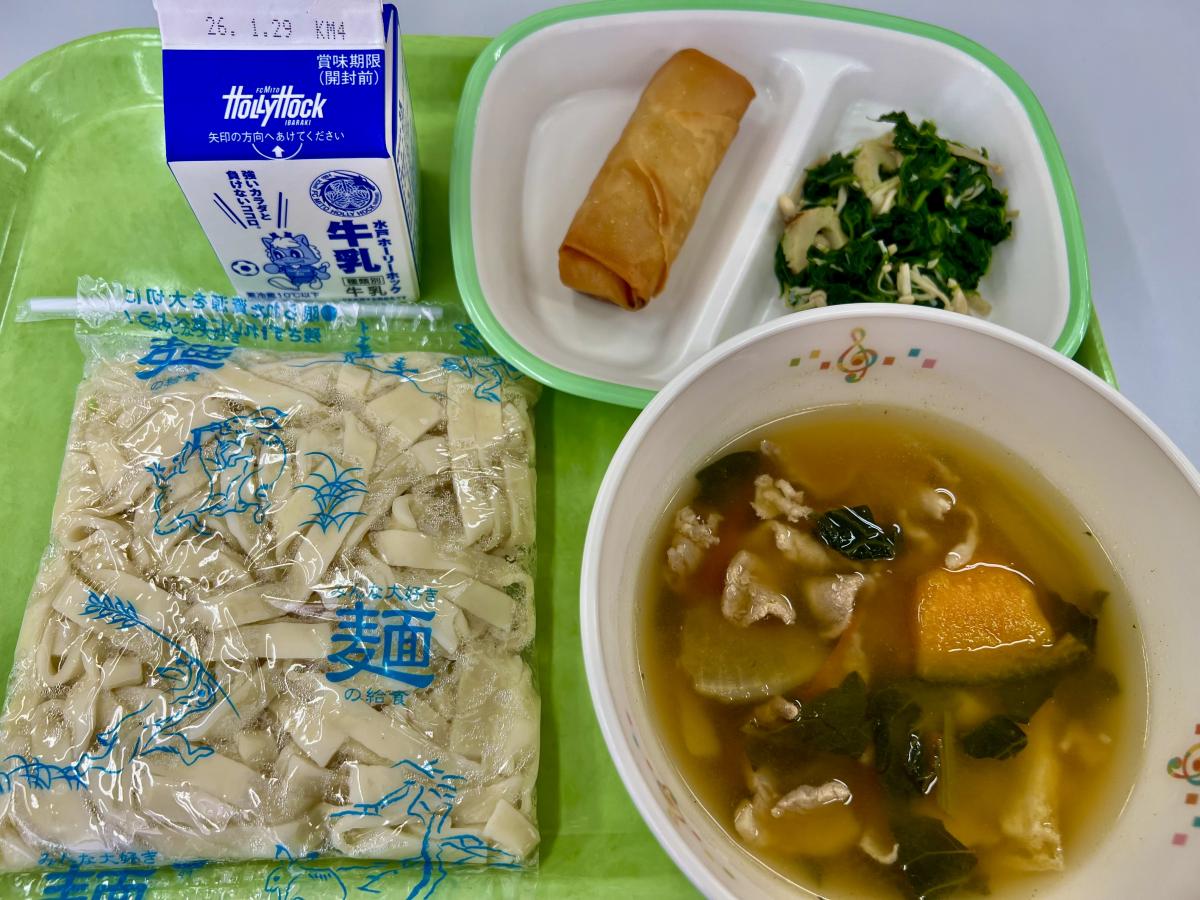

今日の給食は、「日本の味めぐりシリーズ」の一環として、山梨県を取り上げました。温かく、具沢山のほうとうや、からし和え等を美味しくいただきました。

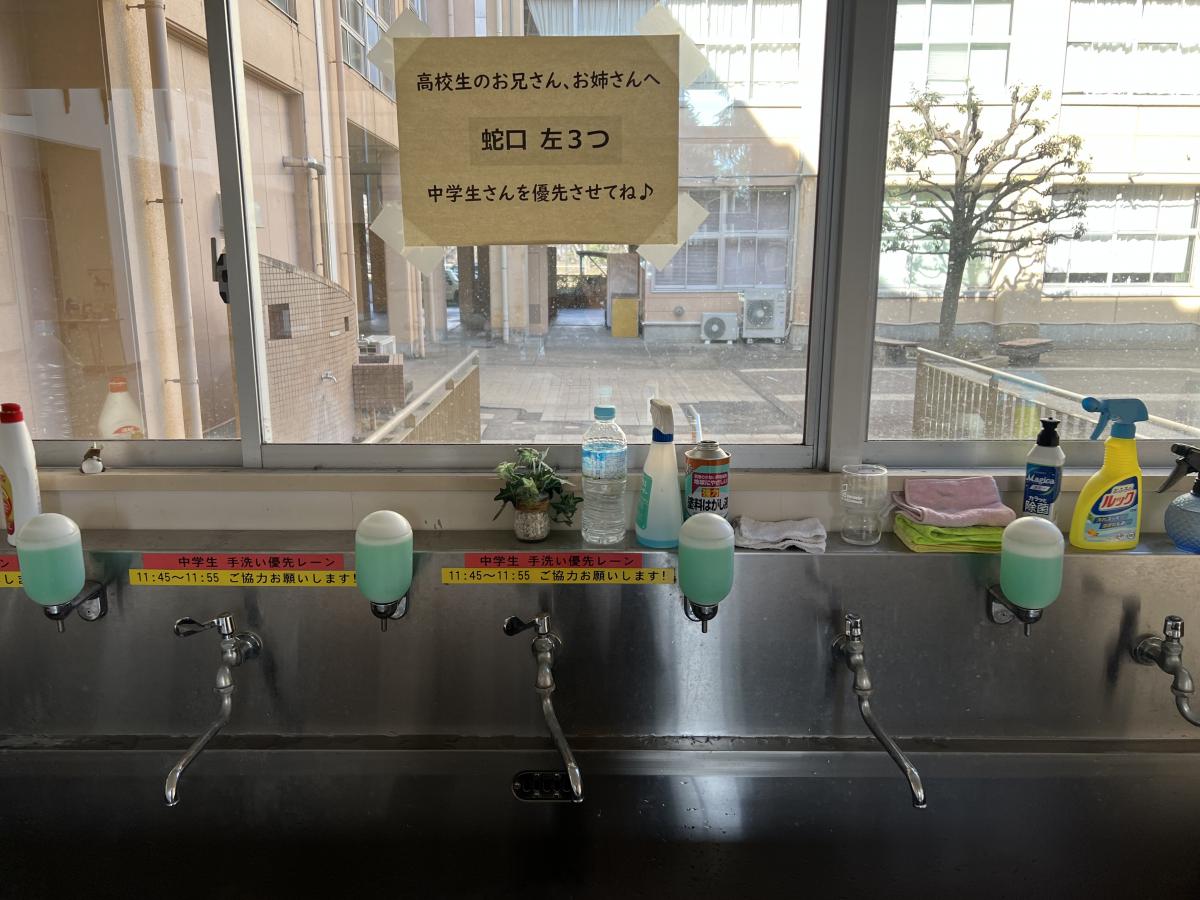

今日は、手洗いの日。1(い)1(い)5(指の数=手)の語呂合わせだそうです。

この時期、水は冷たいですが、手洗い等を励行し感染症予防に努めます。

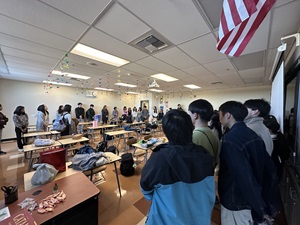

1月11日から17日までの7日間、高1・中3の40名を米国サンフランシスコ近辺に派遣しています。スタンフォード大学、カリフォルニア大学バークレー校をはじめ、現地のハイスクールやIT企業、ミュージアム等を訪問し、研鑽を深めます。

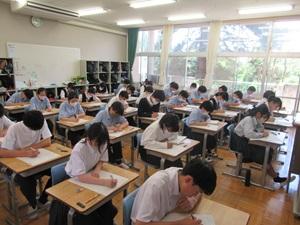

本日、令和8年度附属中学校入学者選抜検査を実施いたしました。 受検された287名の皆さん、本当にお疲れさまでした。目標に向けて日々努力を重ね、緊張の中で大舞台に臨んだ経験は、これからの人生において大きな財産となるに違いありません。お子さまを支え、共に歩んでこられた保護者の皆様にも、心より敬意を表します。

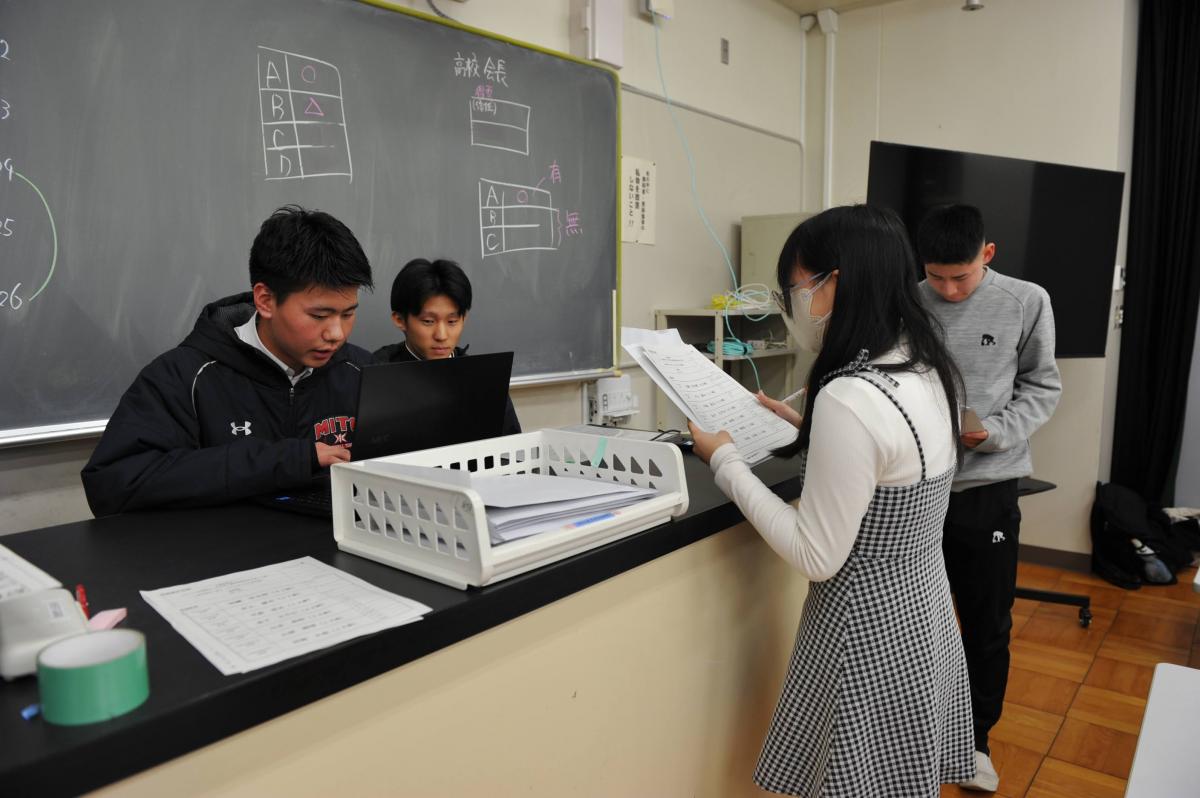

今日は授業を2時限で終え、明日の入学者選抜検査に向け、大掃除、教室準備等を行いました。生徒たちは、自らの受検生時代を思い出しつつ、後輩たちのために心を込めて作業に励んでいました。

受検生の皆さん、すでに緊張感でいっぱいかと思いますが、皆さんが安心して本番に臨み、持てる力を出し切れるよう、職員一同、心して当日の運営に当たりますので、どうぞよろしくお願いします。

今日は「正月事納め」です。正月飾りを納め、日常生活へと立ち返るこの日、本校でも薬医門前の門松を片づけました。あわせて梅の剪定も行い、美しく樹形を整えました。正月気分を切り替え、それぞれの目標に向けて本格始動です。

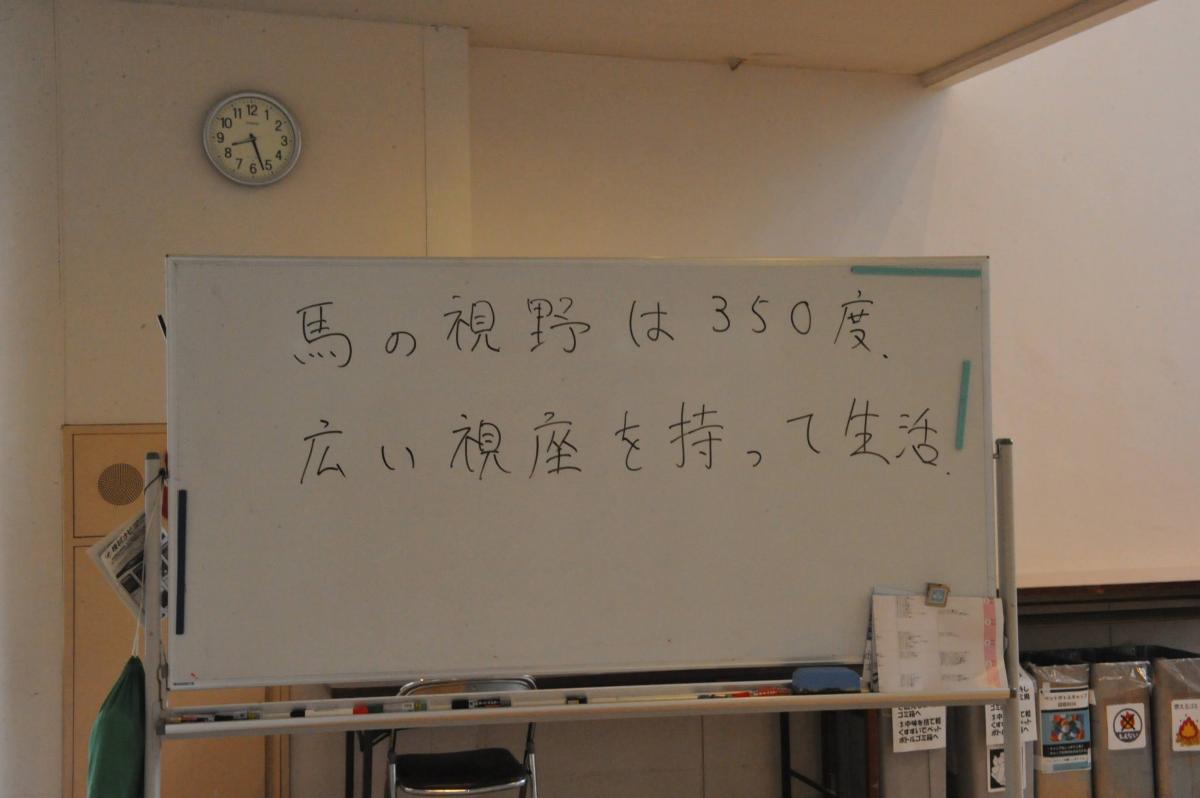

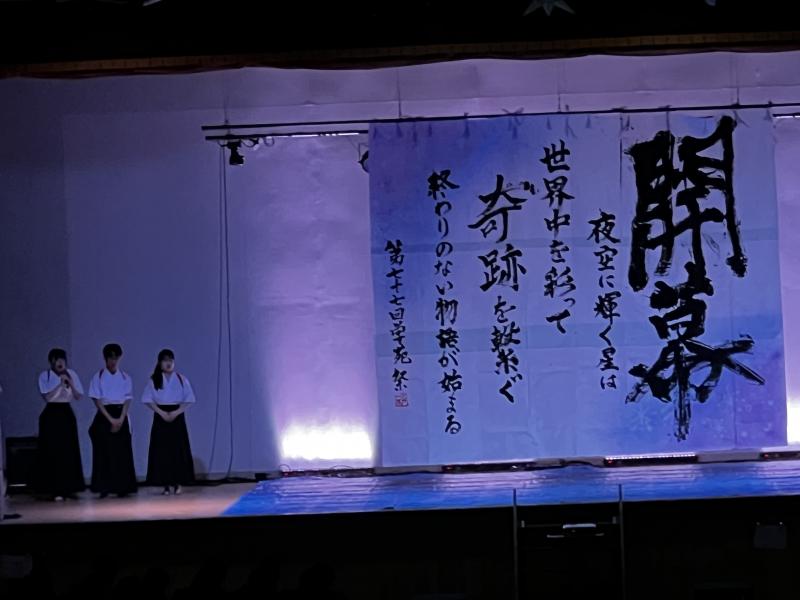

今日から、令和8年の始業です。粉雪が舞う中、登校してきた生徒たちを昇降口で出迎えたのは、書道部・美術部による「萬馬奔騰」の大作。「萬馬奔騰」とは、明の文人・凌濛初が著した『初刻拍案驚奇』にある言葉で、無数の馬が勢いよく駆け巡るさまを表しています。この言葉どおりに、生徒たちが活き活きと躍動する一年になることを願っています。

朝、学校内外はうっすら雪化粧していました。

謹んで新春のお慶びを申し上げます。 平素より本校の教育活動に対し、多大なるご理解と温かいご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。おかげさまで本校は開校6年目、高校は148年目の春を迎えることができました。

今年は午(うま)年。馬は古来、その力強い足取りで未知の道を切り拓き、人類の歩みを前へ前へと進めてきたエネルギーと躍進の象徴です。

今年の学苑祭のテーマは「天翔ける〜創造は、どこまでも高く。〜」。「天馬行空」という言葉もありますが、生徒たちが天を翔ける馬のように自由闊達な発想と旺盛な行動力で、どこまでも伸びゆく一年となるよう、取り組んでいく所存です。 本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

令和八年元旦 校長 御厩 祐司

今日は、今年の最後の授業日。最後の時間に、12月の定例生徒集会と休業前集会(校長講話)をオンラインで行いました。定例生徒集会では、演劇部、美術部、水泳部、バレーボール部、個人(読書感想文・作文コンクール、科学の甲子園)への表彰伝達がありました。

また、卒業式実行委員会から式歌(藤井風「旅路」)の決定、学苑祭検討委員会からキャッチコピー(創造は、どこまでも高く。)の決定、自由討論検討委員会から自由討論の休止と改革、知道編集委員会から原稿募集について連絡があり、さらに中高生徒会からの活動報告、歩く会検討委員会委員長からの挨拶等がありました。生徒主導で、様々な新しい企画が動き出しており、新年へと期待が膨らみます。

また、放課後には、演劇部が受賞作『Be prepared』を江山閣にて披露。寒さを忘れさせてくれるような熱演でした。

今日の昼休み、吹奏楽部が体育館でクリスマスコンサート(全体ステージ)を行いました。

中学の教室にもオンラインで生中継され、給食をとりながら演奏を楽しむことができました。

今日の給食は、世界の味めぐりシリーズの一環として、ボルシチ、オリヴィエサラダ(モスクワのレストランのシェフ、リュシアン・オリヴィエ氏により考案されたサラダ)など、ロシア料理を取り上げました。ボルシチは、ウクライナ発祥だそうです。ロシアとウクライナの和平が一日も早く実現することを願いつつ、美味しくいただきました。

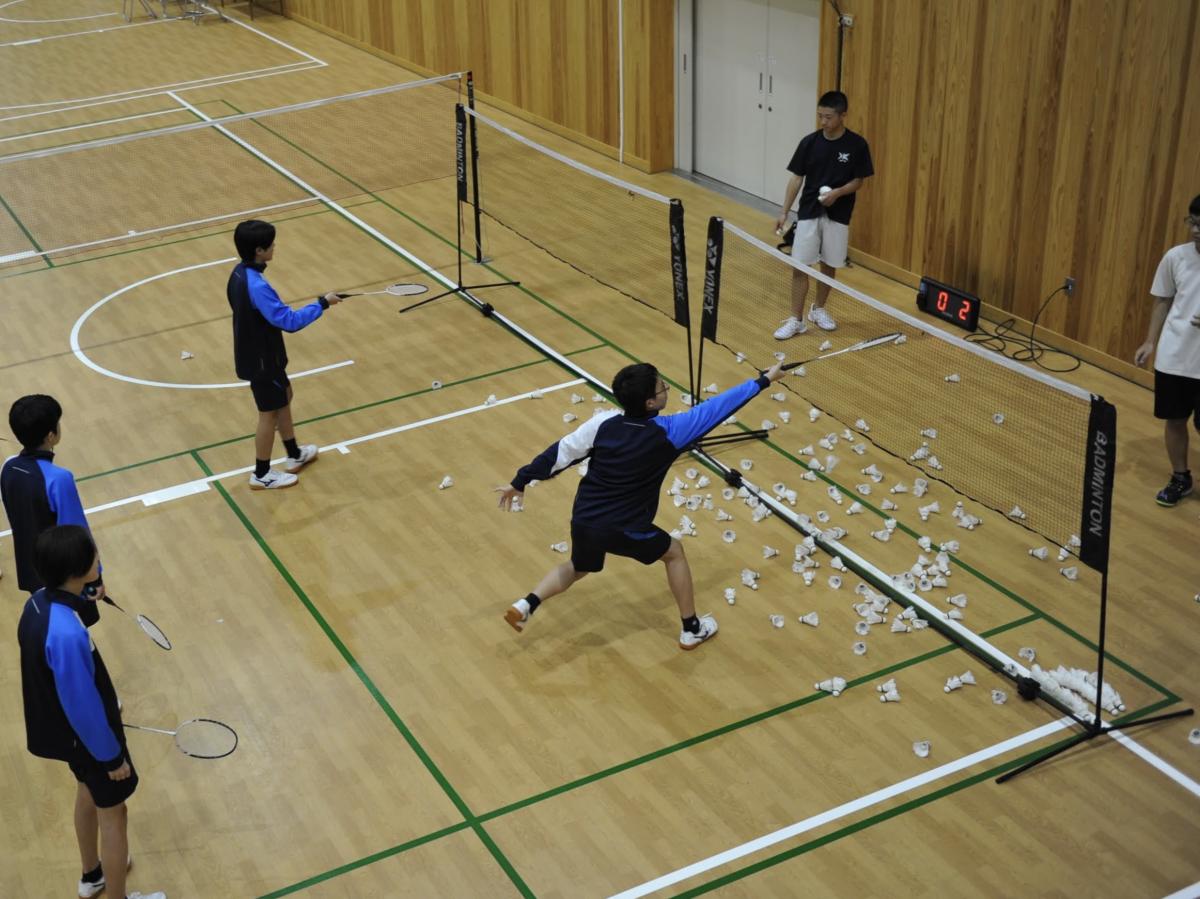

本校では、生徒たちが様々な文化、スポーツ活動に親しむことができるよう、「体験型部活動」を実施しています。高校生の先輩の指導、助言を得ながら、楽しく活動しています。

今日は、飛行機の日。1903年のこの日に、ライト兄弟が人類初の有人動力飛行に成功したことを記念するものです。米国のライト飛行学校等で学び、1913年(大正2年)に日本の空に羽ばたいたのが、武石浩玻。 来年の学苑祭テーマ「天翔る」を地で行く、水戸一高(旧制水戸中学)が誇る卒業生です。校内には彼の銅像のほか、飛行機について探究した成果をまとめた大著「飛行機大全」が残されています。

本校所蔵の飛行機全書(1913年刊)

なお、薬医門脇の梅の木も最後の一葉が舞い散り、本格的な冬の到来を感じさせます。一方、枝には蕾がたくさん付いていました。今は固く小さな蕾ですが、寒さに耐えつつ徐々に膨らみ、香しい花を咲かせることでしょう。

今日の給食はミネストローネなど、カラフルで温かなメニューで、美味しくいただきました。

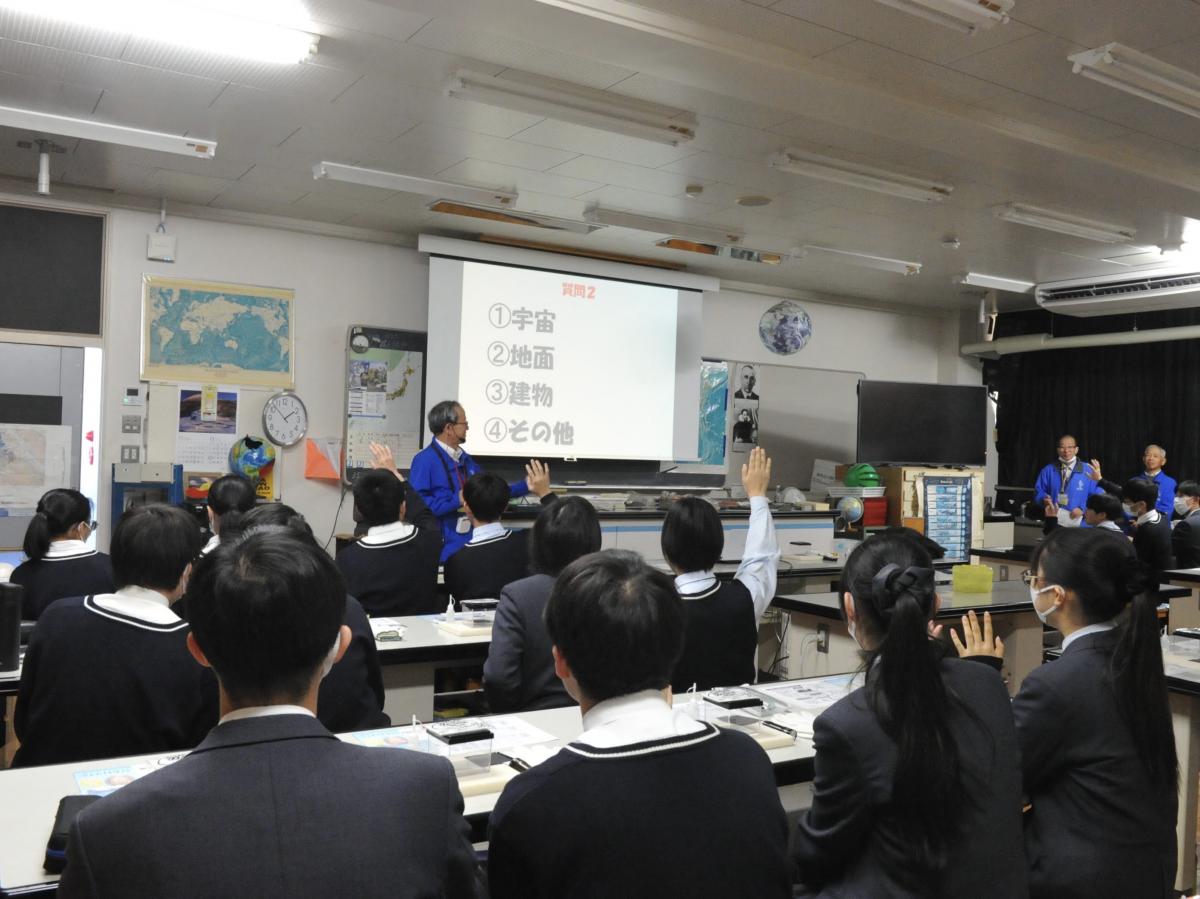

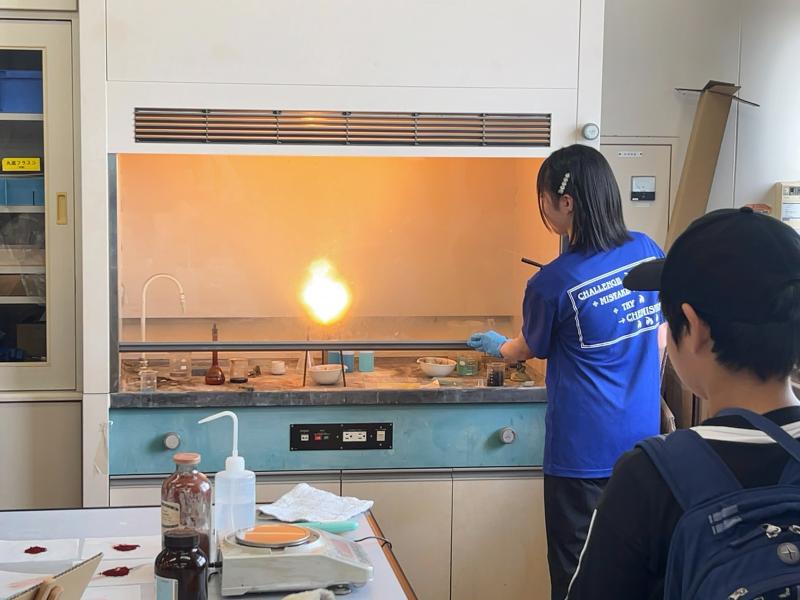

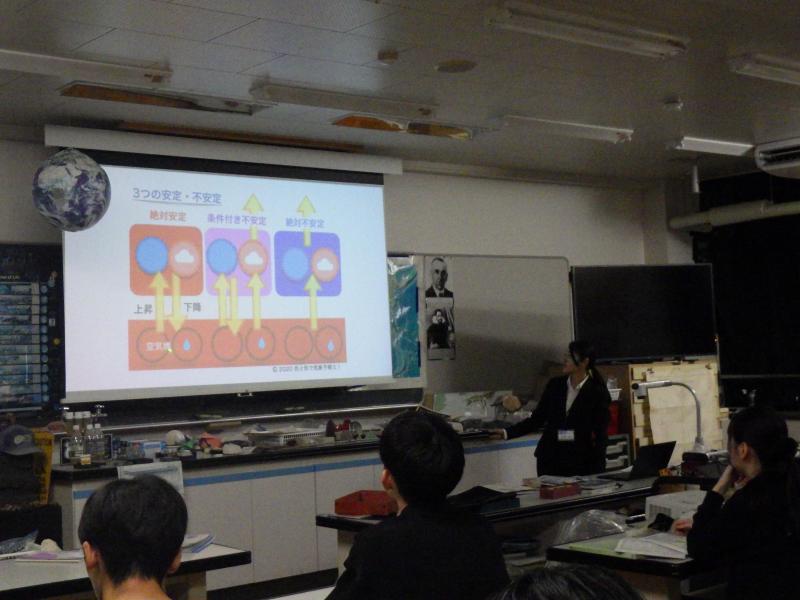

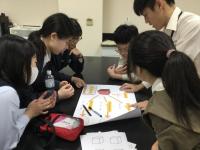

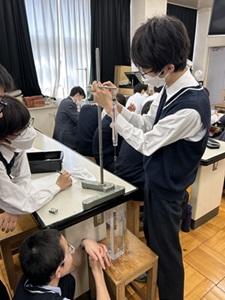

中3では、昨日と今日、原子力の専門家の方々をお迎えし、理科の特別授業を実施しました。

生徒たちは、クイズや実験等を通じ、放射線等に関する知識や理解を深めることができました。

12月も半ばとなりました。吹奏楽部がクリスマスコンサートを開催したり、附属中の有志が薬医門のすす払いをしたりするなど、校内ではクリスマスや新年に向け、様々な活動が展開されています。

今日は、漢字の日。日本漢字能力検定協会が制定したもので、12(いいじ)12(いちじ)の語呂合わせだそうです。例年この日に清水寺にて発表される今年の漢字は「熊」。本校では今のところ実物は目撃されていませんが、字としては高校の書道部員たちがさっそく書いていました。

今日の給食は、日本の味めぐりシリーズとして、長崎を取り上げました。チャンポンやシュウマイなどを美味しくいただきました。

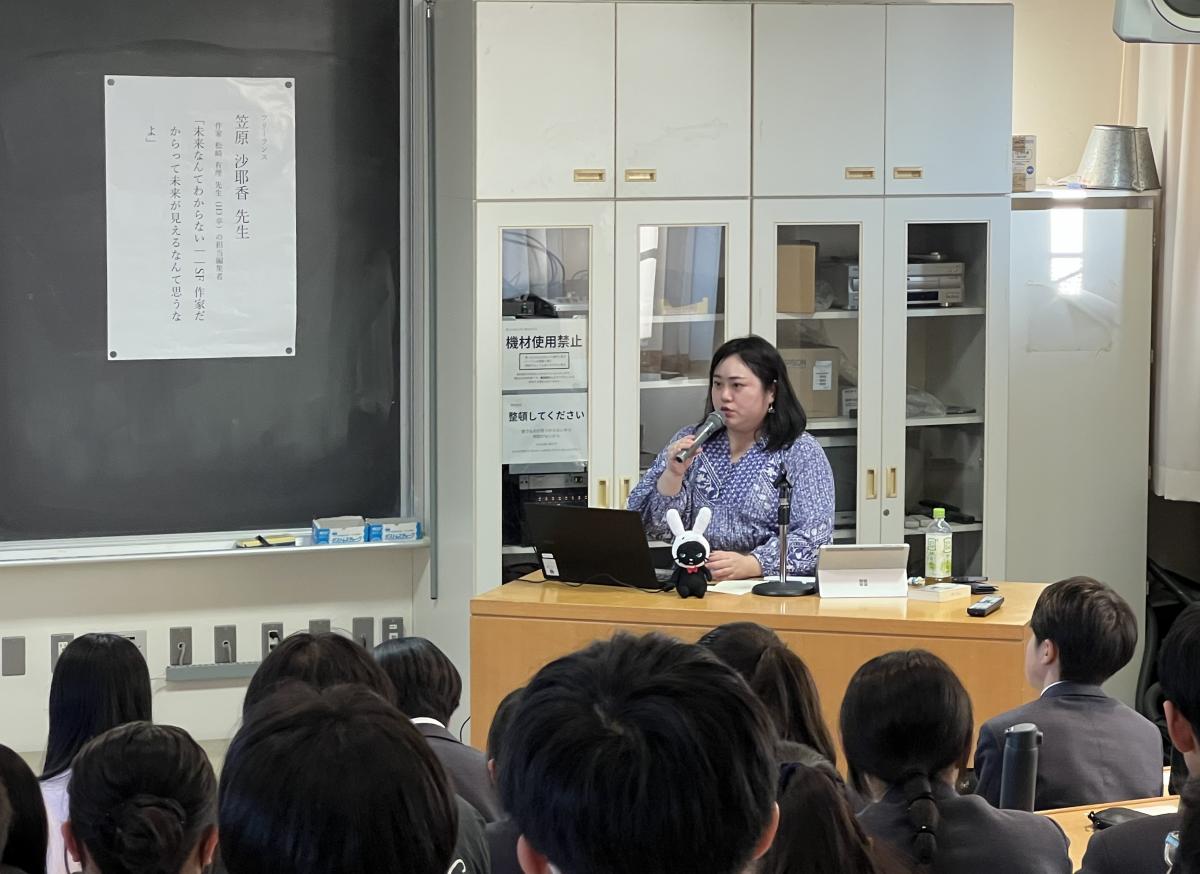

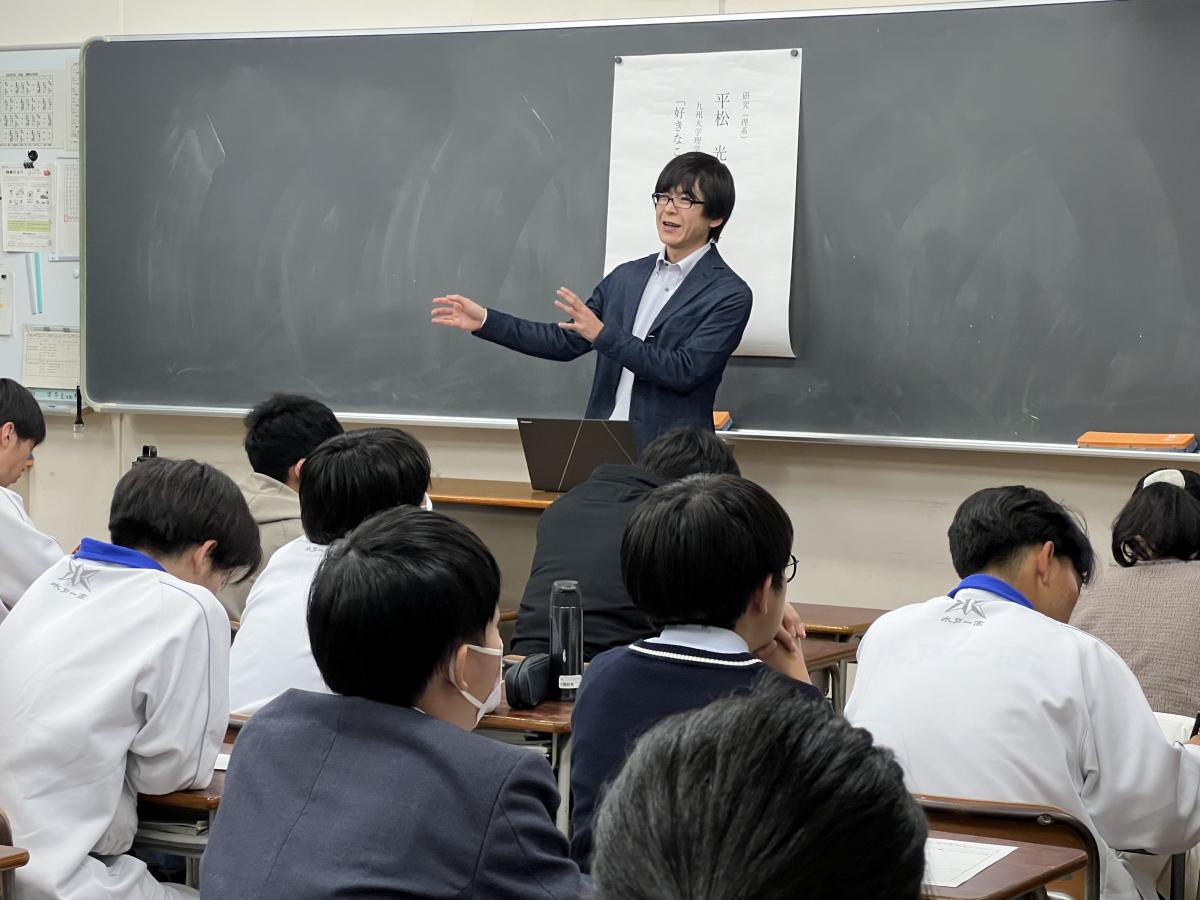

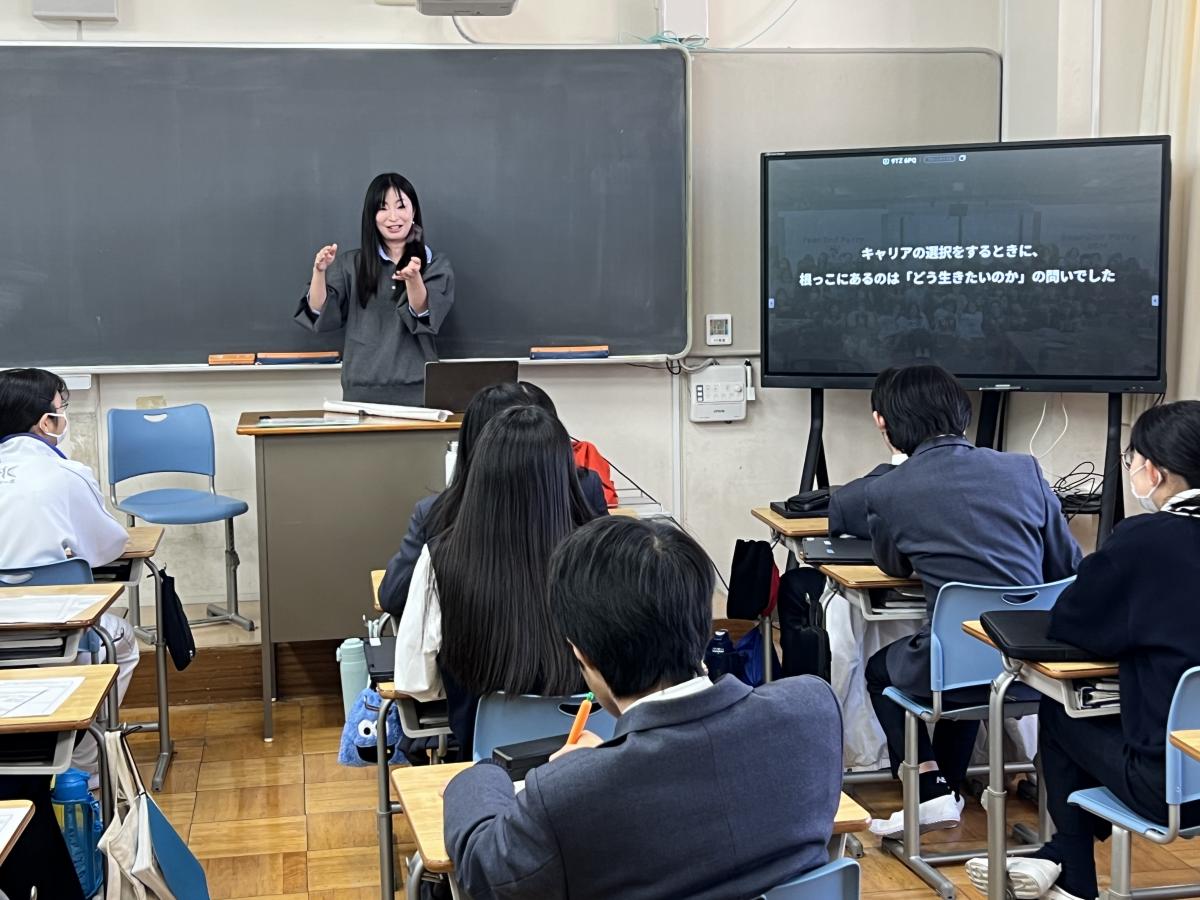

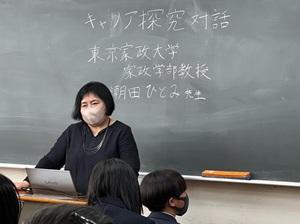

今日は、高2と中2を対象に、各業界のトップランナーとして活躍されている10名の社会人をお招きして「キャリア探究対話」を開催しました。生徒たちは、特に興味・関心のある2名の講師を選んで受講。あと3か月余りで中高の最高学年となる中、自分の将来の生き方・働き方等について探究する良い機会となりました。

「指数関数的な変革が進むAI時代におけるマインドセット 起業のアプローチ、思考プロセス」

「未来なんてわからない—SF作家だからって未来が見えるなんて思うなよ」

「幕末の偉人に学ぶ人生のヒント~ なぜ坂本龍馬は歴史を動かすことができたのか~」

「ファッションと広告と」

「選ばれる側で終わるな。自分で選んだ未来を創る側へ。—静岡の普通の中学生だった僕が世界に挑む理由」

「キャリアに迷い続けた末に見つけたキャリア選択のヒント~検察官・弁護士のある1日~」

「医官という仕事」

「好きなことで生きていく:研究者編」

「どう生きたいのか、を考え続ける力」

「愛媛発、京都、北京、秋田経由、埼玉止まり 寒村を出たくなかった私の遠回り人生」

今日は、昭和23年(1948年)の国連総会で世界人権宣言が採択されたことを記念する「人権デー(Human Rights Day)」。

この機に、同宣言第1条「すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない」の文言を改めて噛み締めたいところです。

今日の給食は、ポトフ、鶏のバジル焼などフレンチメニューでした。世界人権宣言は、パリのシャイヨ宮に国連総会構成国が集まって採択されました。

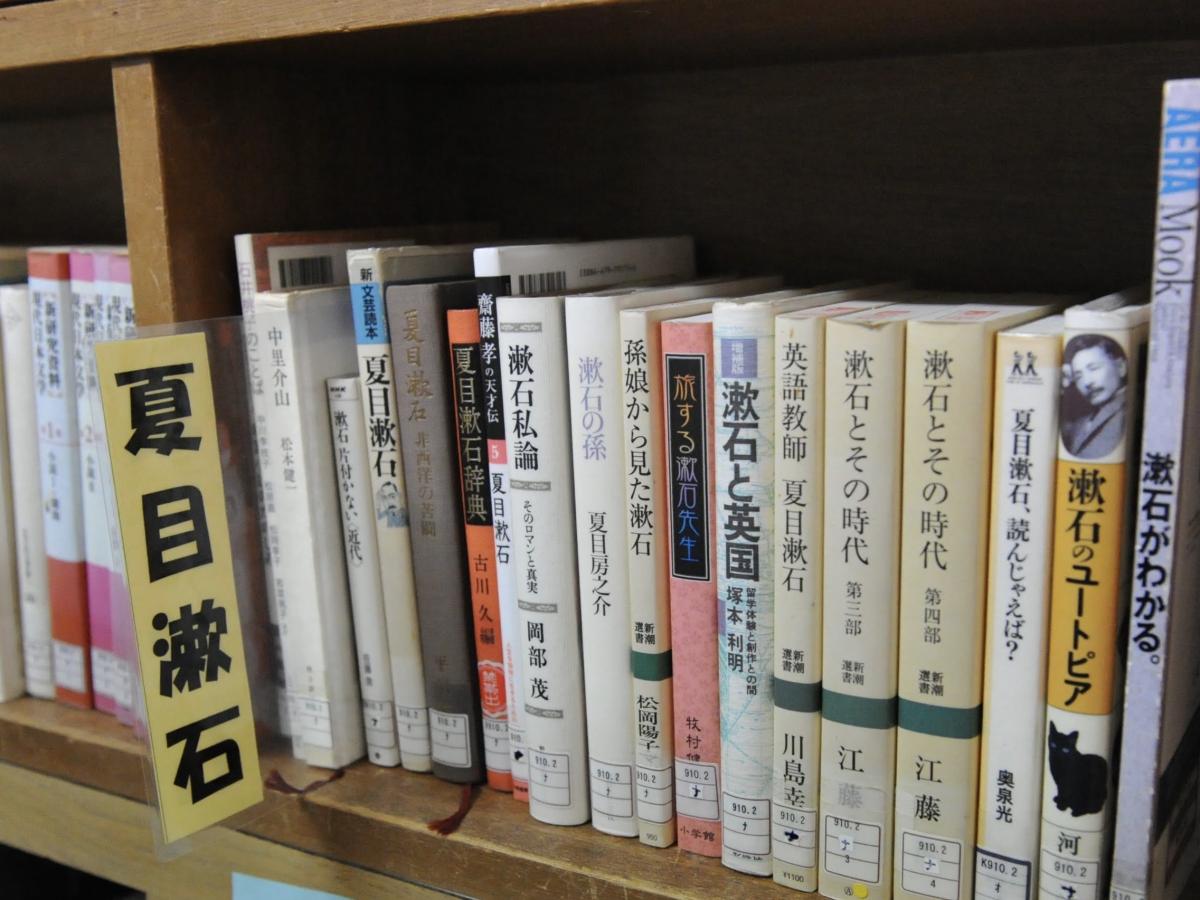

今日は、文豪・夏目漱石の命日「漱石忌」です。漱石と東京帝大時代から友人だったのが、本校の校是や校歌を定めた菊池謙二郎。「漱石全集」(岩波書店)には、謙二郎に宛てた手紙が7通収められています。

最後の手紙は、漱石が亡くなる前年、大正4年(1915年)9月30日のもの。本校生徒への講演を依頼した謙二郎に対し、「先年も謝絶今度も御断りでは甚だ済みませんが(中略)中々遠方へ出掛ける勇気も余裕も時間も根もありませんからどうぞ御勘弁を願ひます(中略)まあ癈人の部に属すべき人間です」などと断っています。

もし漱石の講演が実現していたなら、どんな内容になっていたでしょうか。

今日の給食には、納豆が出ました。漱石には「初雪や小路へ入る納豆売」など、納豆を詠んだ句もあります。秋冬に収穫された大豆を仕込んで作っていたことなどから、納豆は冬の季語とされています。

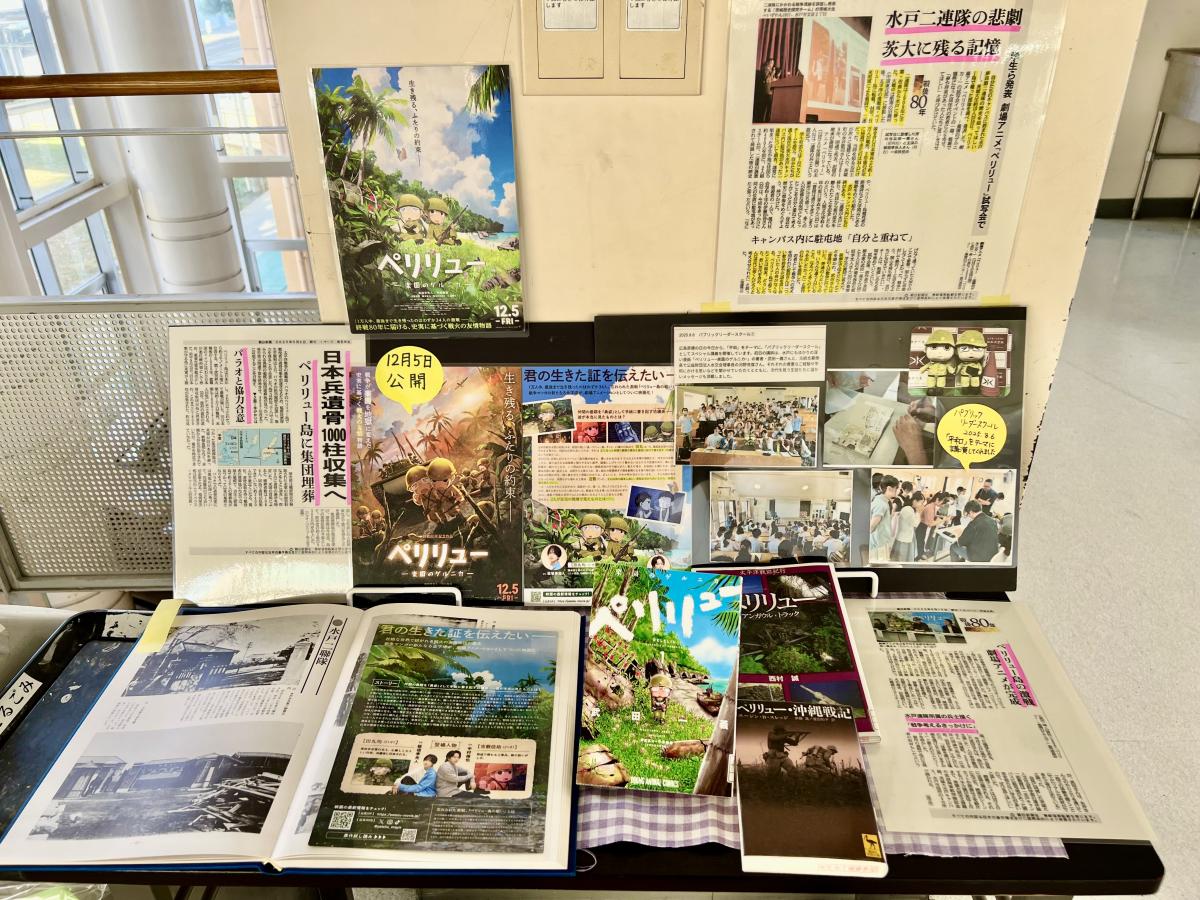

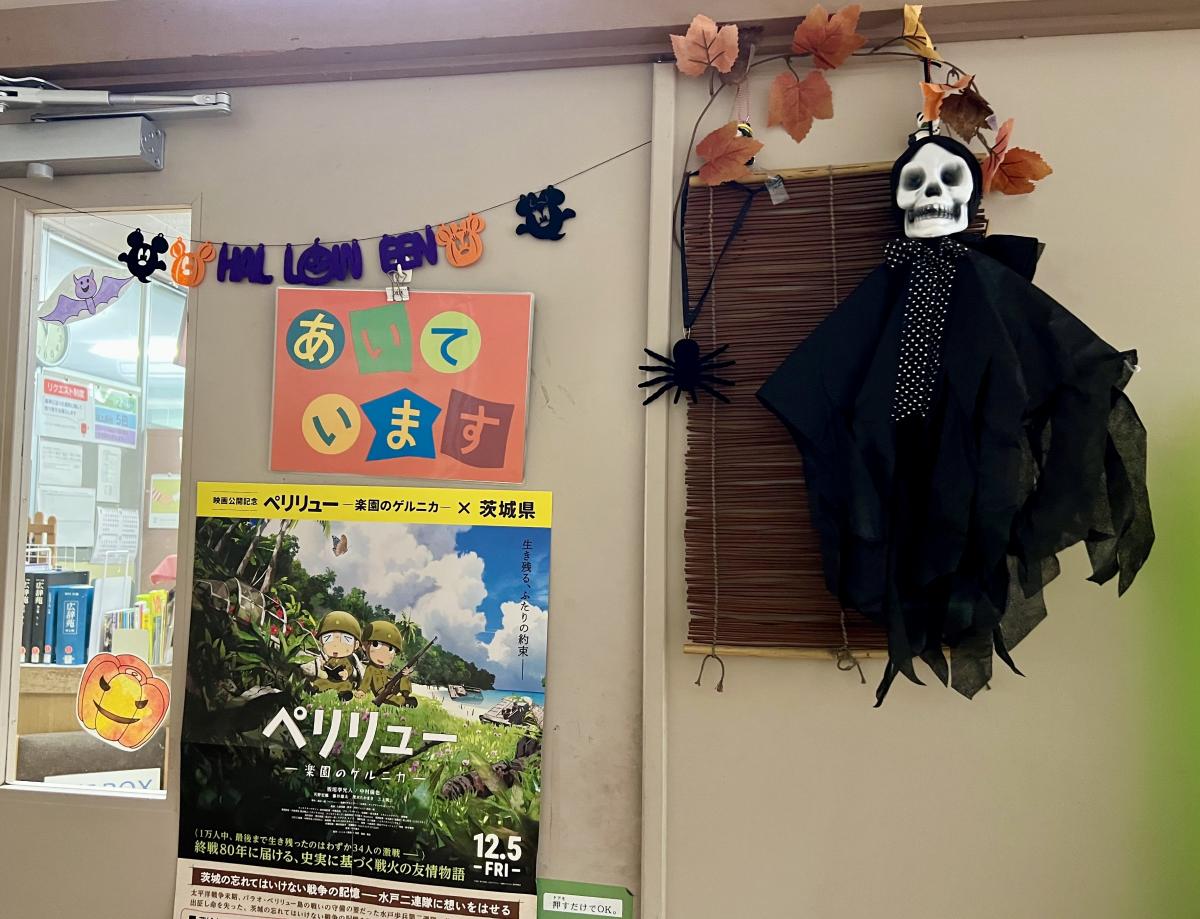

昭和16年(1941年)の今日(日本時間)、日本軍のマレー半島上陸、真珠湾攻撃により太平洋戦争が開戦しました。本校では、戦争の悲惨さや平和の尊さについて改めて考える機会とするため、現在公開中のアニメ映画「ペリリュー 楽園のゲルニカ」に関する企画展示を行うなどしています。

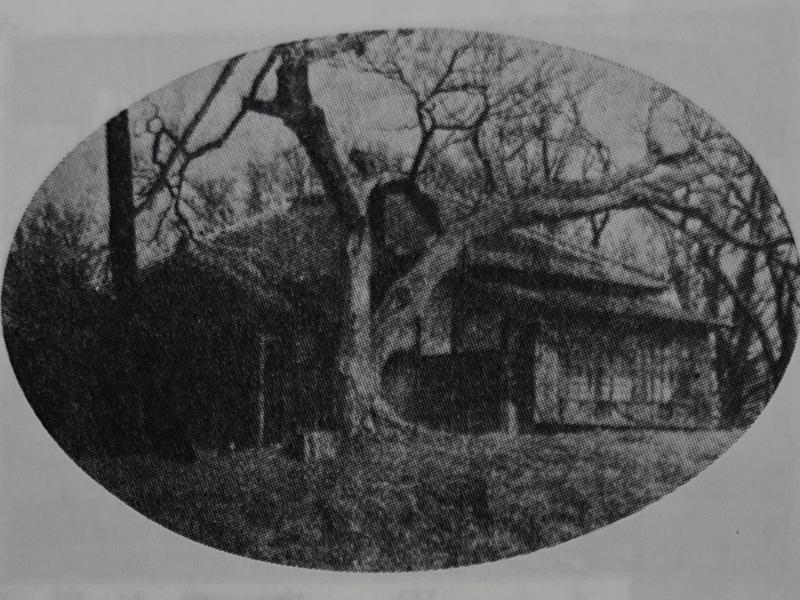

当時の体育館(講堂)の写真。校是よりも大きく「盡忠報國」とある。

当時と今の本城橋付近からの写真。比べてみると、今の方が自然豊かなことがわかる。

本城橋から行軍演習に出発する生徒

グラウンドは戦時中、食糧増産のため、野球のダイヤモンド部分を除き大豆畑にされていたという。

本日、茨城県立中学・中等教育学校の令和8年度入学者選抜の出願状況が公表されました。本校の志願倍率は4.13倍。県立中学・中等教育学校13校で最も高い倍率となりました。

本校を志願された児童の皆さんを教職員・生徒一同、心より歓迎します。 これから寒さが厳しくなってきますが、くれぐれも体調管理には気をつけてくださいね。 皆さんが試験本番で持てる力を余すことなく発揮できるよう、万全の準備を整えてお待ちしています。

このたび本校では、自動うがい器付きのウォータークーラーを校舎1階ホールに新たに設置するとともに、元々あったウォータークーラーを体育館に移設しました。インフルエンザ等の感染症にかかったり、水分補給を忘れて脱水になったりしないよう、有効活用してまいります。

時が経つのは早いもので、今日から12月。気象庁では 12 月から 2 月までの期間を「冬」と定義していますが、初日は小春日和のあたたかな一日となりました。ただ、「師走」の名のとおり、入試等に向け、校内は慌ただしくなっています。附属中では、入学者選抜の願書受付が始まりました。

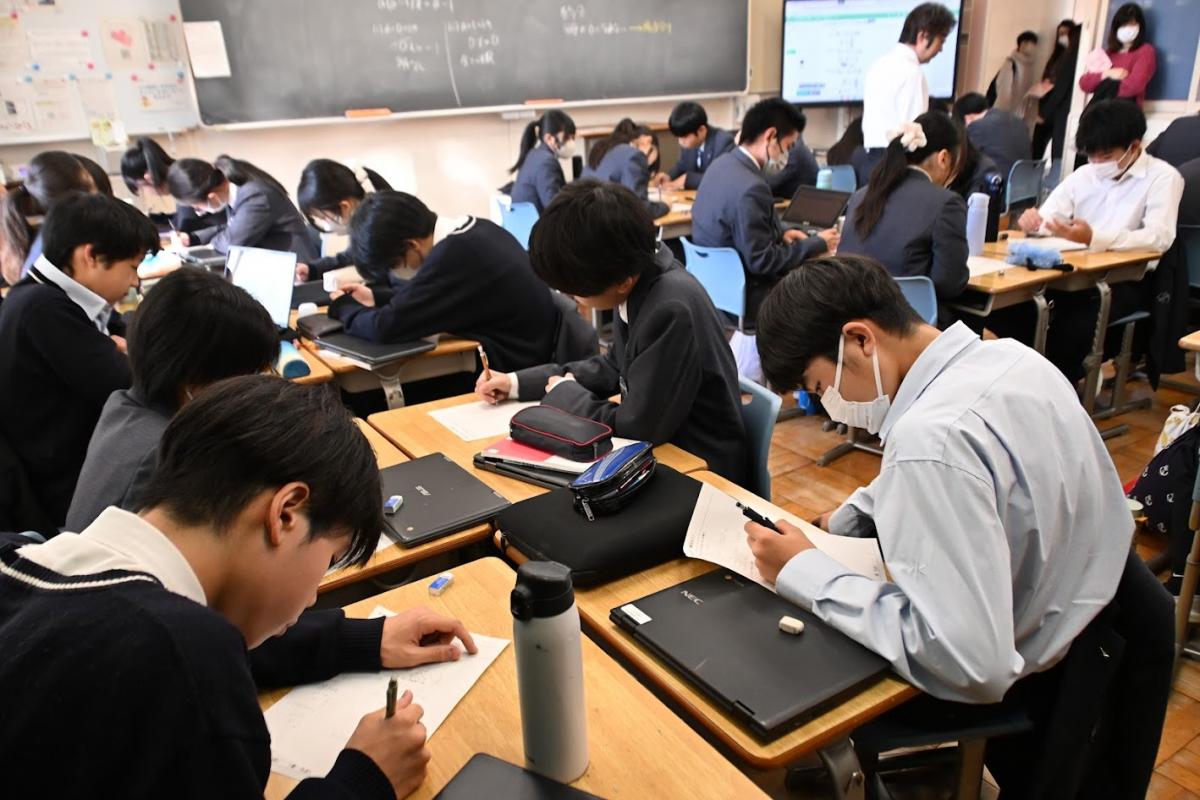

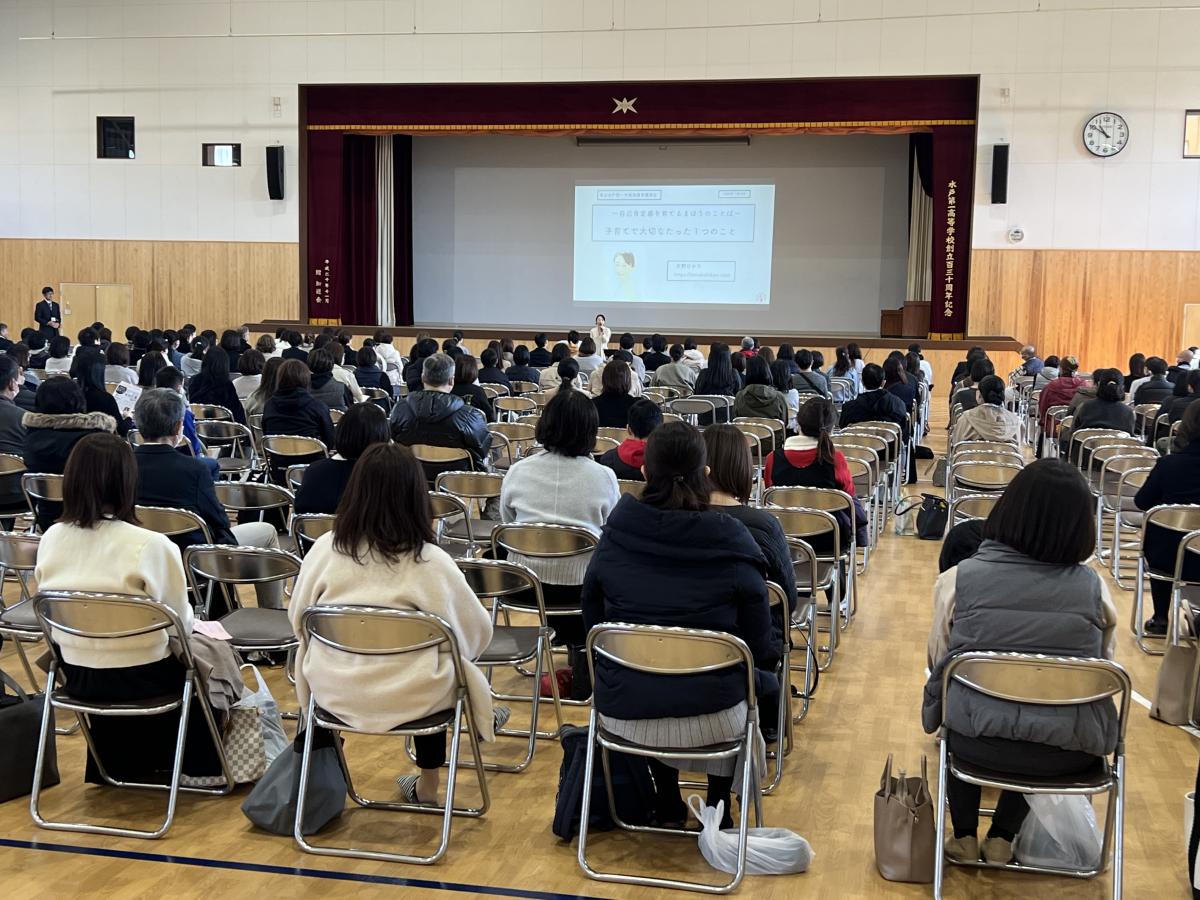

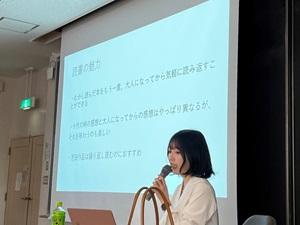

本日は、学校公開日。各クラスでの授業見学、天野ひかりさん(NPO法人親子コミュニケーションラボ代表理事)を講師にお迎えしての保護者講演会、江山閣(妹島和世さん設計)の特別公開を行いました。多くの皆さまにご来校いただき、誠にありがとうございました。今後とも本校の教育活動へのご理解・ご支援をよろしくお願い申し上げます。

水戸一高出身の作家の一人に、郡司次郎正さんがいます。今日で生誕120年。代表作は、昭和6年(1931年)に発表され、5回も映画化されたという『侍ニッポン』。現在、出身の大洗町(幕末と明治の博物館)にて記念展が開催中です。

本校(旧制水戸中)在学時の本人(前列右端)

今日は各学年、5教科の実力試験を行いました。生徒たちは、これまで培ってきた力を試すべく、真剣に試験に臨んでいました。緊張の合間の給食の時間には、世界の味めぐりシリーズとして、シンガポールを取り上げました。本校では毎年、中3がシンガポールで研修を行っています。ヨンタオフー(マレー風おでん)、シンガポールチキン(茹で鶏)などを美味しくいただきました。

外では、散った紅葉が絨毯状になっていました。

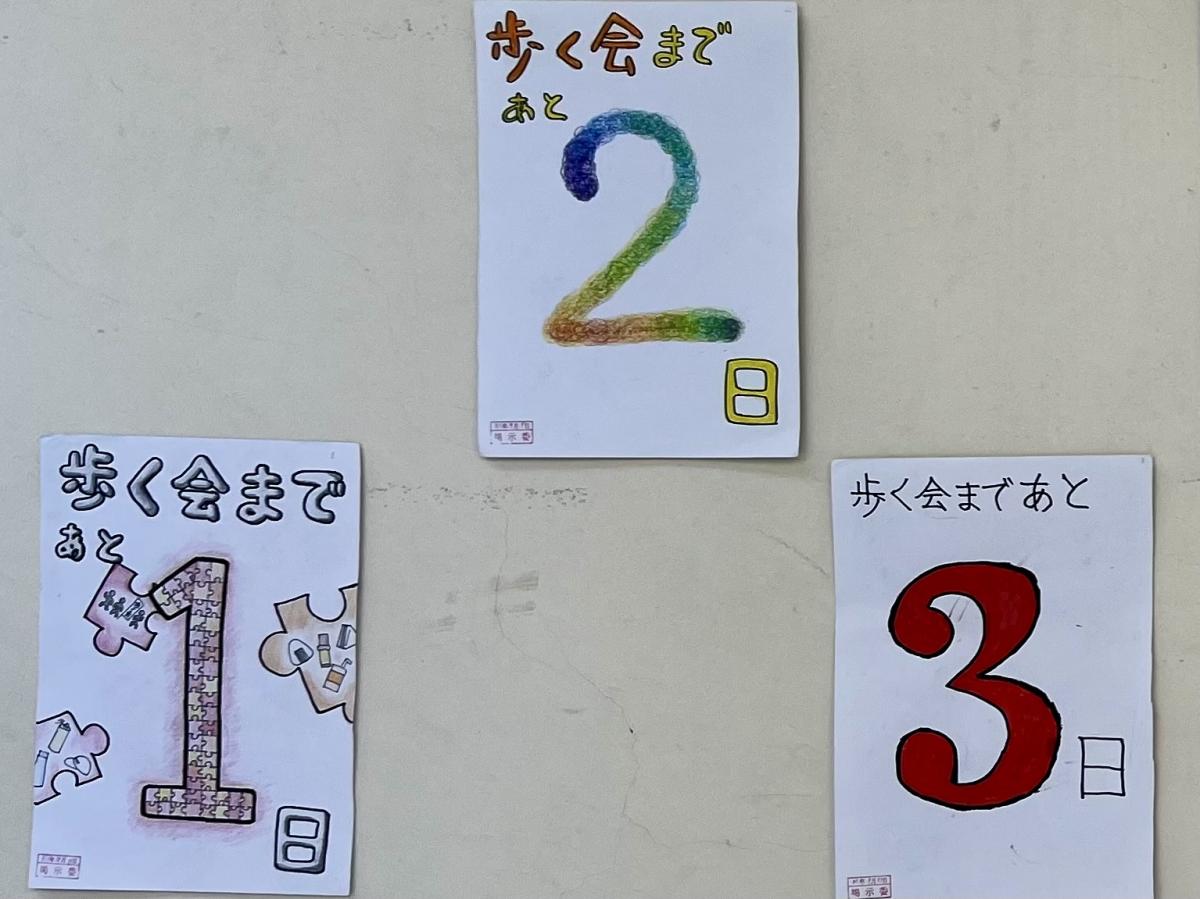

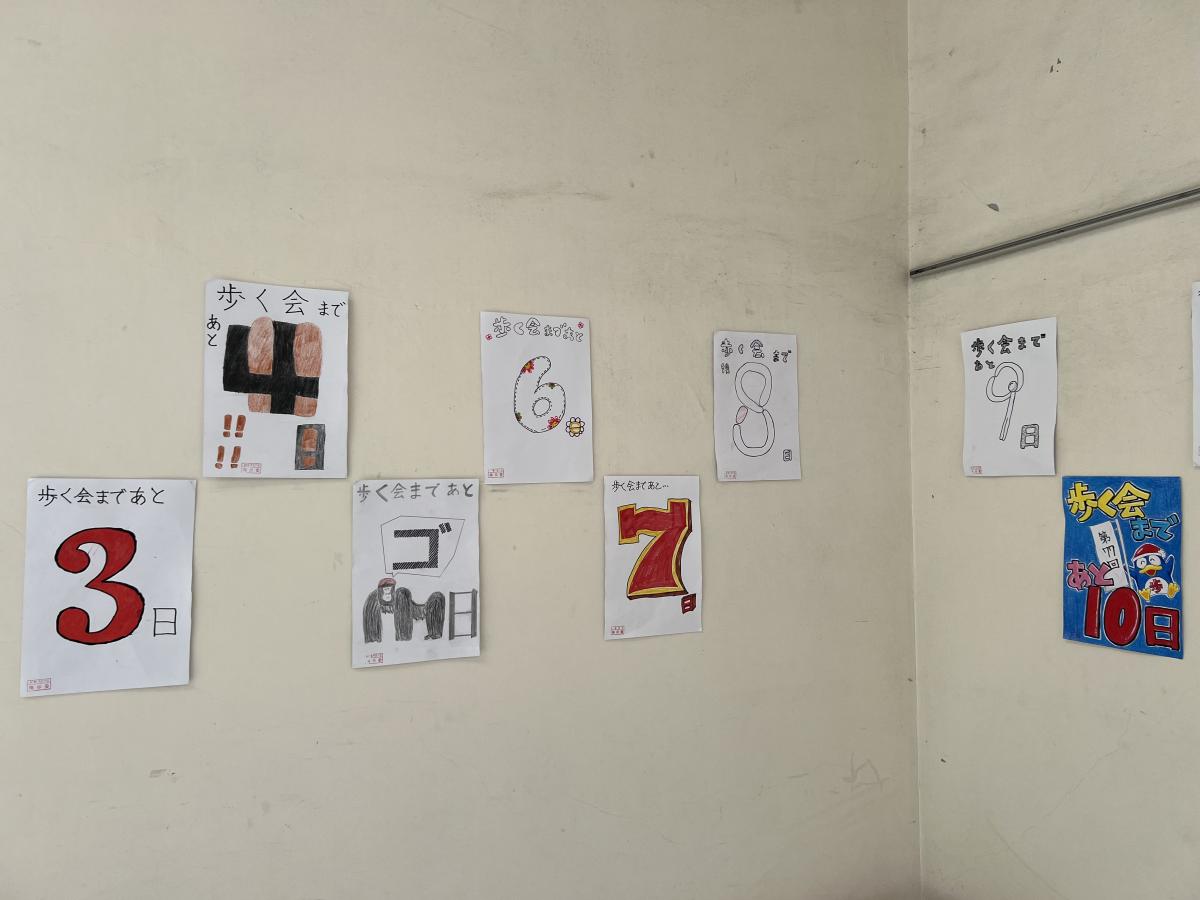

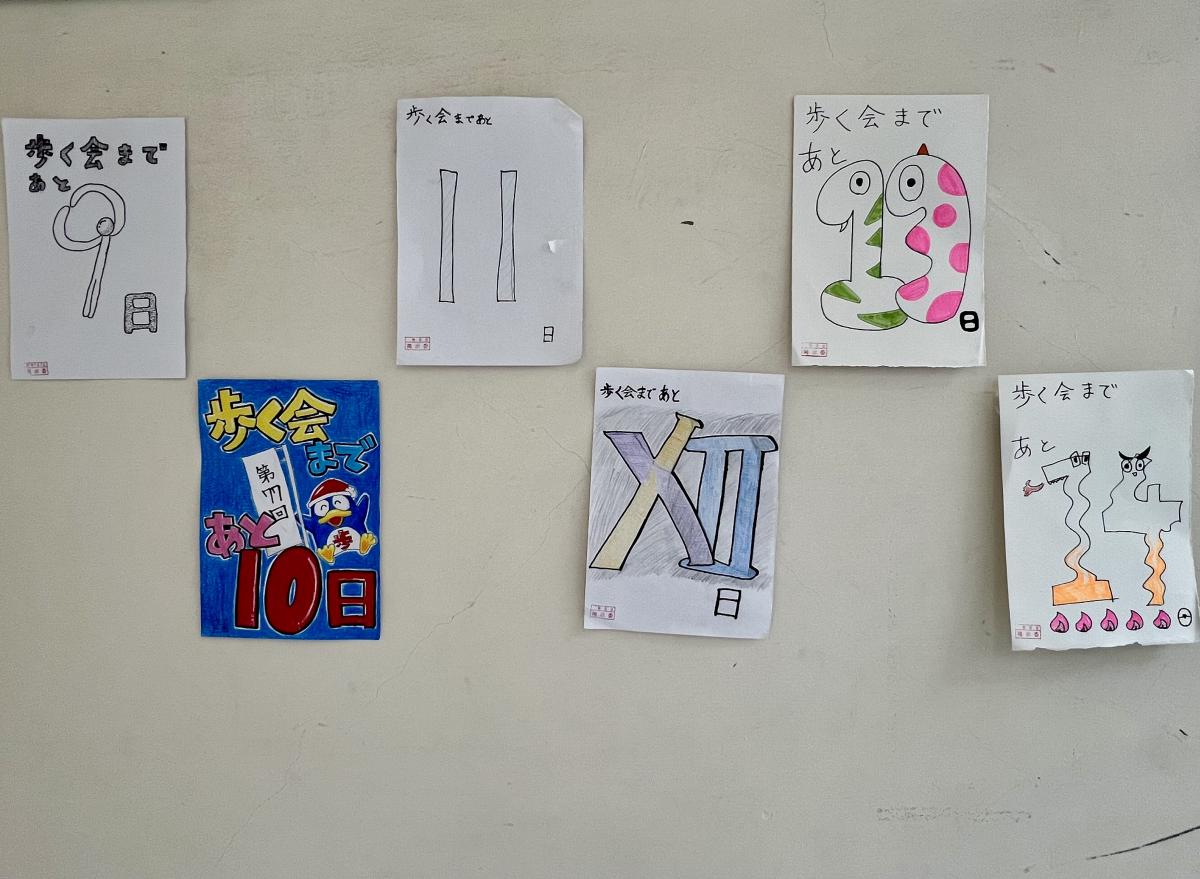

今月の定例生徒集会は、オンラインにて実施しました。校歌斉唱、校長講話(比較三原則)、表彰(アマチュア無線部、放送部)、中・高生徒会からの活動報告、学苑祭実行委員会からの次回学苑祭のテーマ決定の報告、歩く会実行委員会からの踏破証文面・デザイン採用者の表彰を行いました。最後の自由討論では「校内のスマホ使用を禁止すべきか」をテーマに、高校生から様々な意見が表明されました。

今日は、水戸一高及び本校の創立記念日です。なぜこの日になったのかは明らかではありませんが、明治41年(1908年)に創立記念日と定められました。昭和24年(1949年)の創立記念日には、創立70周年記念式典とともに、第1回学苑祭(当時は「綜合科学展」)が開催されました。今年は土曜日となったため、行事は実施しませんでしたが、このたび正門の門扉をより頑丈で、管理しやすく、周囲の景観にマッチしたものに刷新しました。

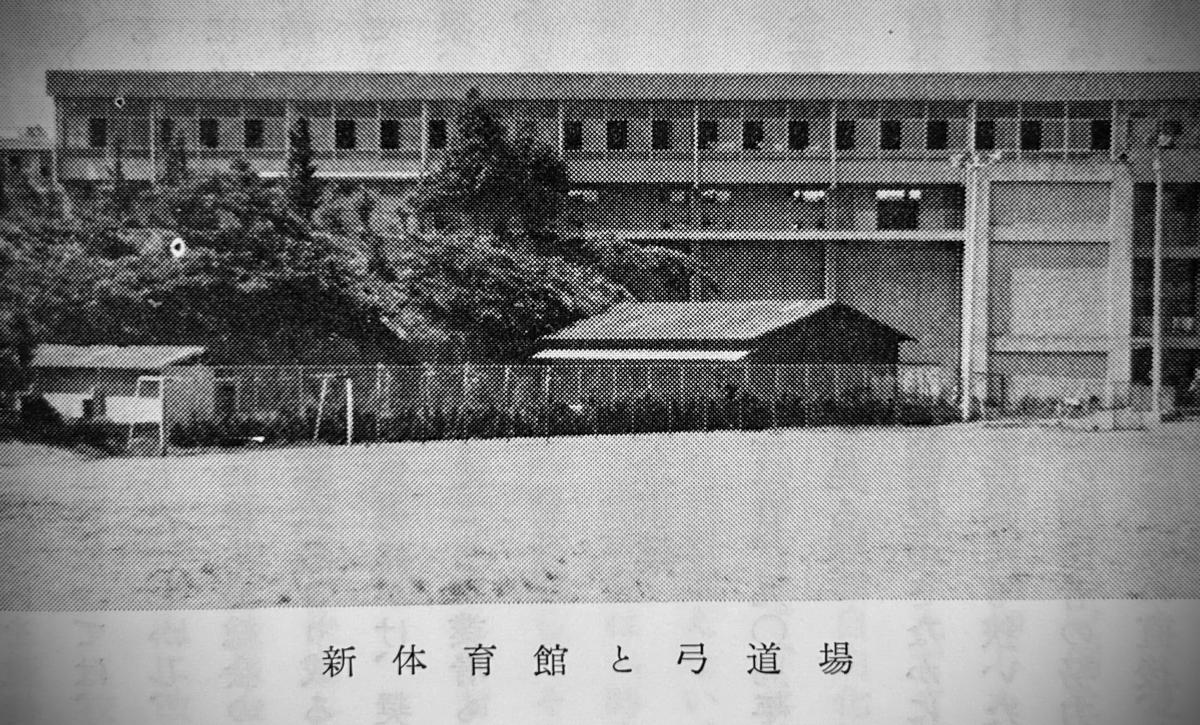

本校の体育館が1970年に完成してから、55年になります。2年前に内外装をリニューアルしたのでわかりにくいのですが、校内では薬医門の次に古い建物です。高校創立90周年を記念して、県費だけでなく、奨学会の積立金や寄付金をあわせた財源により建てられ、同年11月22日の創立記念日にてお披露目されました。高校の生徒数が1500名規模であった当時から、「県下有数の規模を誇る」と評されていた自慢の体育館です。

なお、今日の給食は、日本の味めぐりシリーズとして「沖縄」を取り上げ、イナムドゥチ(肉など具だくさんの汁物)、ウサチ(酢の物・和え物)などを美味しくいただきました。

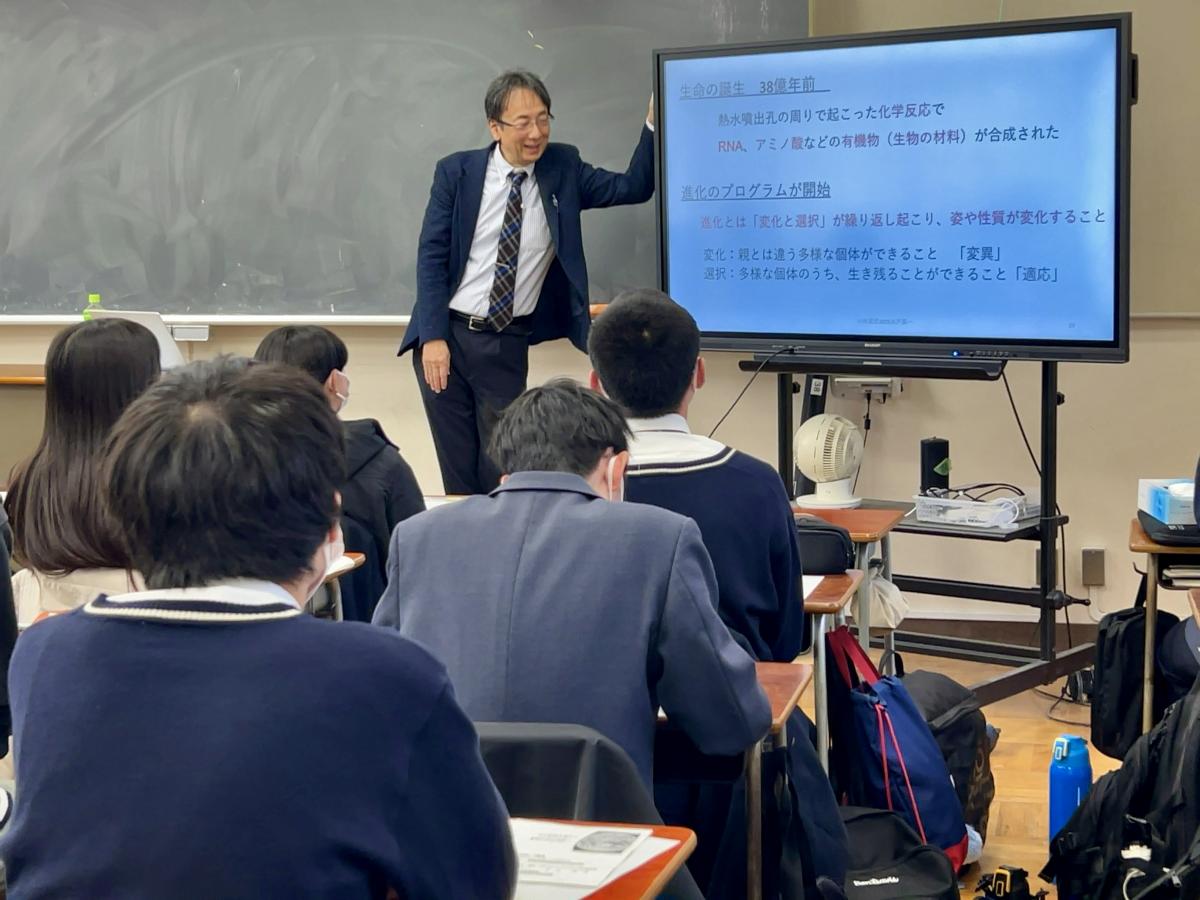

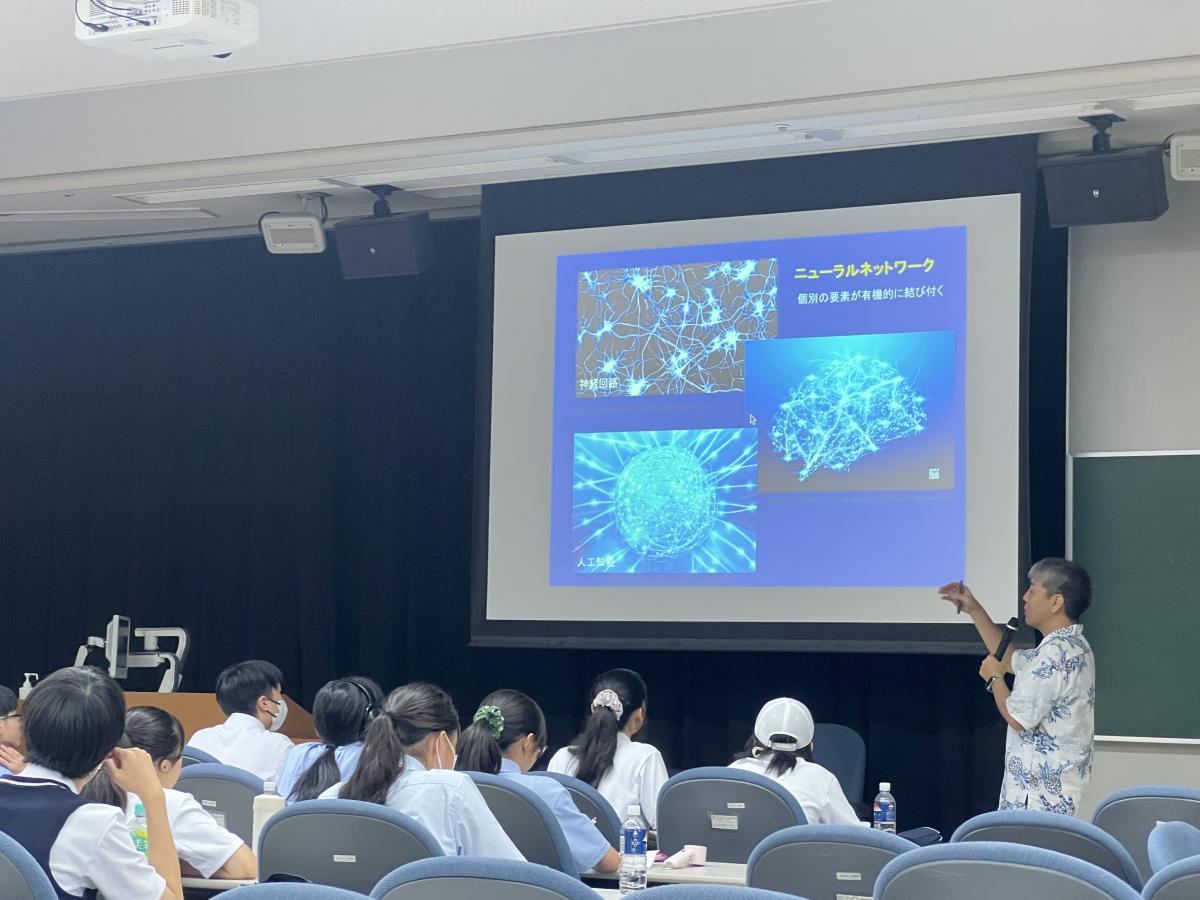

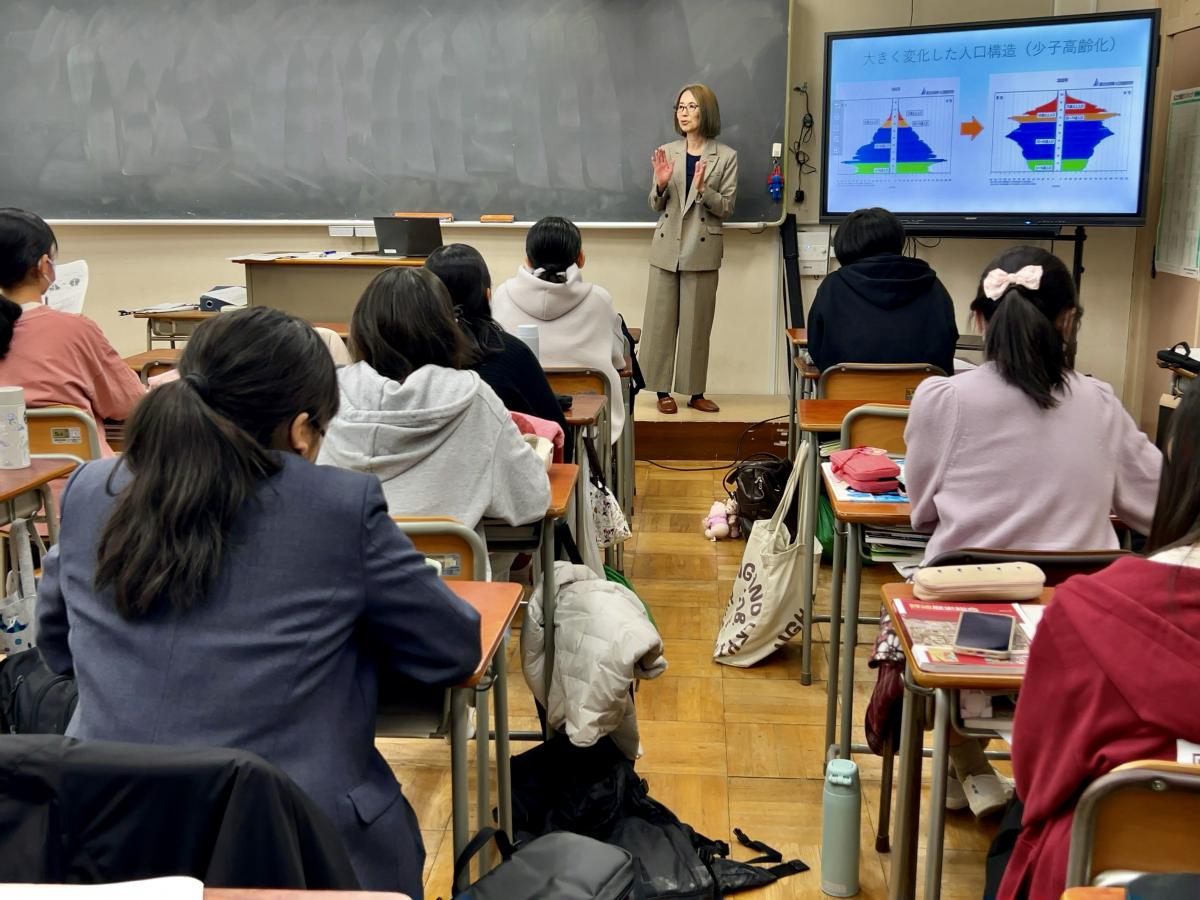

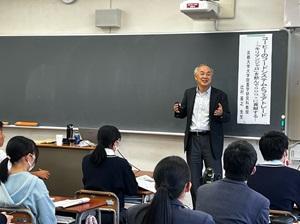

今日は、高1・中3を対象に「文理・融合講座」の第2回を開催しました。

各分野において世界で活躍されている研究者9名にご来校いただいての特別講義です。

一橋大学大学院法学研究科 市原 麻衣子先生

「時事問題から国際政治を考える-政治と経済の接点を中心に-」

「あなたを変える行動経済学」

「材料科学が未来を拓く:ガラスを通して光機能材料物理を考える」

「農学部ってどんなところ? 農業+ロボット」

東京大学定量生命科学研究所 小林 武彦先生

「生物はなぜ死ぬのか〜人類の夢の実現に向けて」

「iPS細胞を用いた肺の難病と再生研究」

「<眠り>を科学する」

「世界の中の日本:少子高齢化とジェンダー格差に着目して」

「デジタルゲームを動かす数学と人工知能の原理」

生徒たちは希望する先生のお話をお聞きし、視野を広げ、学術研究への興味関心を深め、進路検討の参考にすることができました。

今日は、鉄道電化の日。1956(昭和31)年のこの日に東海道本線が全線電化されたことを記念したものだそうです。一方で、本校の目の前の堀を通る水郡線は、未だ電化されていません。しかし、架線がないおかげで、全国有数の規模を誇る雄大な水戸城本丸の土塁や、久慈川の清流などを車窓から堪能できるわけです。

なお、今日の給食は、外の紅葉のように色鮮やかなメニューでした。

今日は、もりとふるさとの日。1994(平成6)年のこの日に「国土保全奨励制度全国研究協議会」が開催されたことに由来するそうです。水戸城址にある本校は開発を免れ、森や里山のような環境が維持されています。しっかりと保全して、次の世代に引き継いでまいります。

水戸一高卒業生で、世界的建築家の妹島和世さんが設計された「江山閣」の開館25年を記念して、美術部・書道部が館内に作品を展示しました。今日から昼休みと放課後に、生徒・職員に限定して公開しています。11月28日午前の学校公開の際には、保護者や一般の方もご覧いただけます。機会がありましたら、ご高覧ください。

今日は、語呂合わせで、いい石の日。本校の校内には、旧水戸城の建物の礎石と推定される貴重な石があります。これらは、学校公開などの際に開催しているガイドツアー「水戸一の道」でご紹介しています。

今日は茨城県民の日。1871年(明治4年)の11月13日、廃藩置県により「茨城県」という県名が生まれたことに由来しています。本校を含め、県内の学校は生徒休業日。ふだんより静かな校内では、文化財見学に来られた親子連れもお見かけしました。

本校でも、インフルエンザが流行中です。手洗い、うがい、咳エチケット、マスク着用、換気、睡眠時間の確保等を徹底しているところです。

また本校では、各教室等に通信機能付きの測定器を設置し、Co2濃度を監視して換気等に役立てています。

今年も残すところあと50日。生徒たちには、元気に、充実した形で一年を締めくくってほしいと願っています。

11月11日は記念日が多く、日本記念日協会によると、サッカーの日、チンアナゴの日、ポッキー&プリッツの日、うまい棒の日など、68件もあるそうです。

水戸一高でも、現校歌の制定(1908年)、創立百周年記念式典開催・百年史刊行・知道会館竣工(1978年)など、この日に記念すべき重要な出来事がありました。

なお、附属中生が水戸一高生として迎える2028年の創立百五十周年に向け、知道会において記念事業の検討が始まっています。

11月も早や中盤。紅葉鮮やかとなる中、週が明けました。

今日の給食は、韓国メニュー。ヤンニョムチキン、ナムル、わかめスープなどを美味しくいただきました。K-POPだけでなく、韓国料理も生徒たちに人気です。

今日は、立冬。暦の上では冬ですが、昼間はまだ暖かいです。生徒の格好は、ポロシャツからジャケット+セーター等まで様々です。

高校の生物の先生が、授業で使うためにどんぐりを拾い集めていました。

体育館とグラウンド、旧水戸城本丸と下の丸とを隔てるメタセコイアの並木も、黄金色に染まってきています。

初日(11月3日)

今日から5日間、3年生がマレーシア・シンガポールで研修を行います。初日は、早朝に水戸駅前に集合し、バスで成田空港へと出発。成田空港からシンガポール・チャンギ空港を経由してマレーシア・クアラルンプール空港に到着しました。「海外は初めて」という生徒も多い中、一日で日本、シンガポール、マレーシア三国の国際空港を体験したわけです。

2日目(11月4日)

今日は、クアラルンプール市内での研修です。午前中は、サンウェイインターナショナルスクール(国際バカロレア認定校)、サンウェイ大学(QS世界大学ランキング410位)にてキャンパスツアー、ワークショップ等を行いました。

また、大学生と一緒にランチもいただきました。

午後は、マラヤ大学(QS世界大学ランキング58位)にて大学生と合流し、3つのコース(マレー文化、中国文化、インド文化)に分かれて市内各所を巡り、見聞を広げました。

さらに、夕食をホテルでいただいた後、隣接するショッピングモールを視察し、現地での生活に関する理解を深めるとともに、お土産を買うなどして過ごしました。

3日目(11月5日)

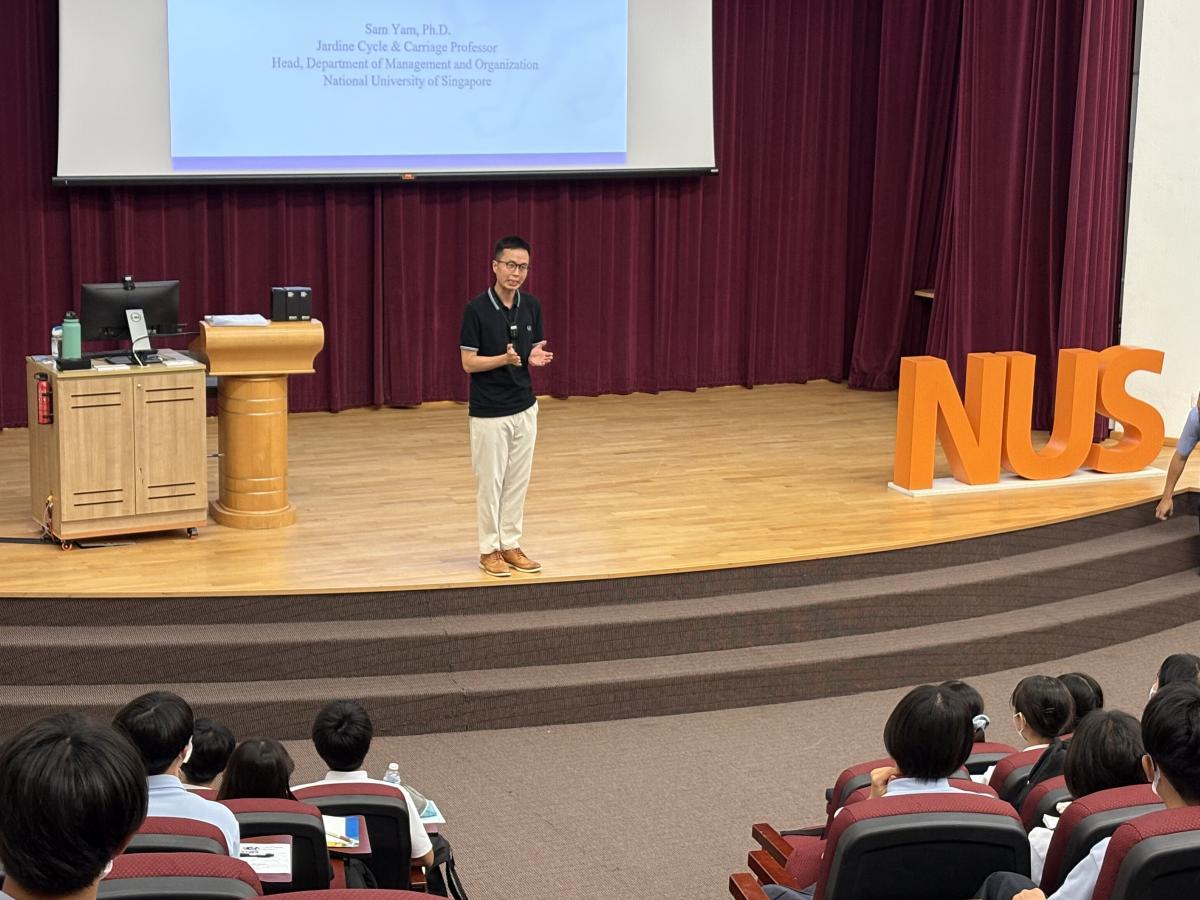

今日は、午前中にクアラルンプールから空路、シンガポールへと移動しました。午後は、シンガポール国立大学(QS世界大学ランキング8位、アジア1位)を訪問。教授の講義を英語で受講したり、キャンパスツアーを行ったりして、世界トップレベルの大学の雰囲気を体感することができました。

夕食は、アジア知道会の方々と一緒にいただきました。アジアで活躍されている水戸一高の先輩たちとの交流は、生徒たちにとって大きな刺激となったようです。

4日目(11月6日)

午前中は、マリーナ・バラージ(貯水ダム)、サステイナブル・シンガポール・ギャラリー、ジュロン工業団地を視察。シンガポールの生活・産業について深く理解することができました。

昼食は、ホーカーセンター(屋台の複合施設)でいただき、中華系、マレー系、インド系など、思う思いに民族料理を堪能しました。

午後は、シンガポール国立大学の学生とともに、公共交通機関で市内を自由に巡り、近代的な建物や多様な文化を体感することができました。夜は、ナイトサファリを訪問。トラムに乗りながら、多くの動物や植物を間近に観ることができました。

5日目(11月7日)

シンガポールから成田へと機中泊にて移動し、全員無事に帰国しました。

短い期間ではありましたが、仲間と過ごした異国での研修は、忘れ難い思い出となったようです。今回の海外研修の実施に際し、お世話になった多くの皆さまに心より感謝申し上げます。

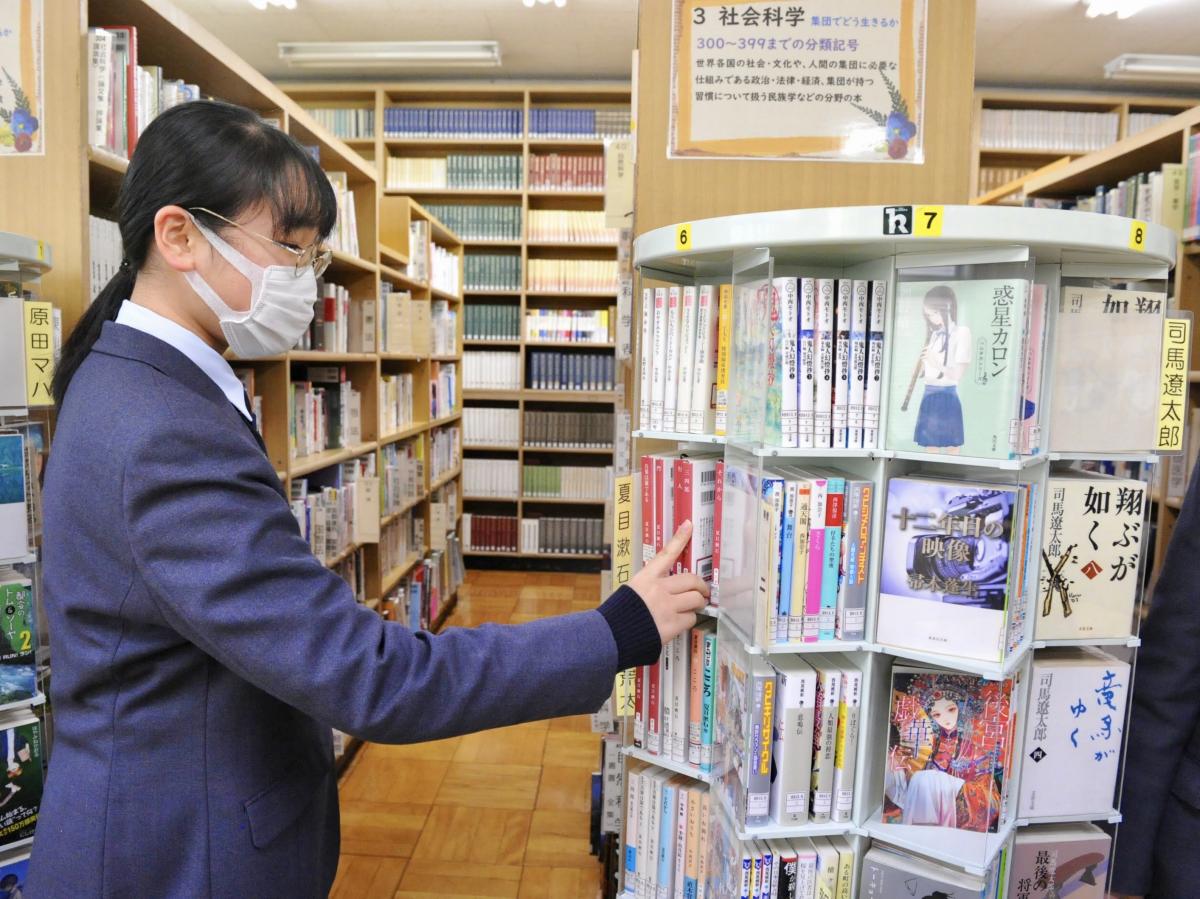

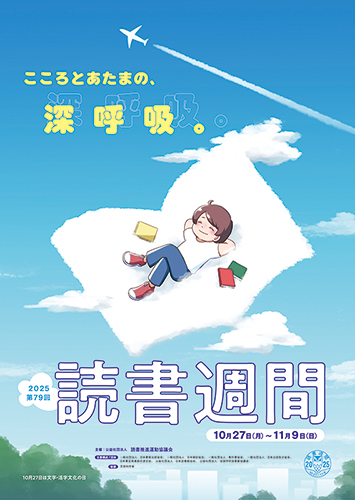

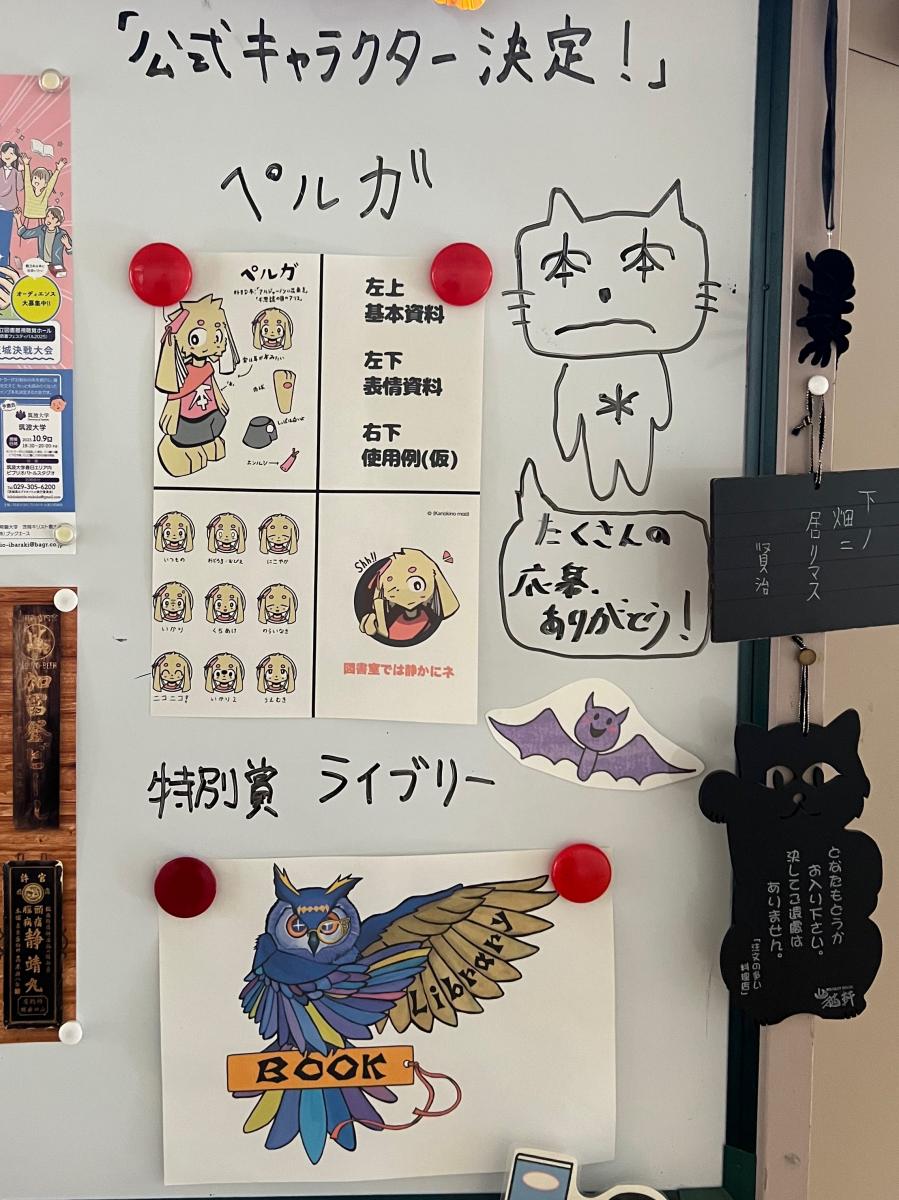

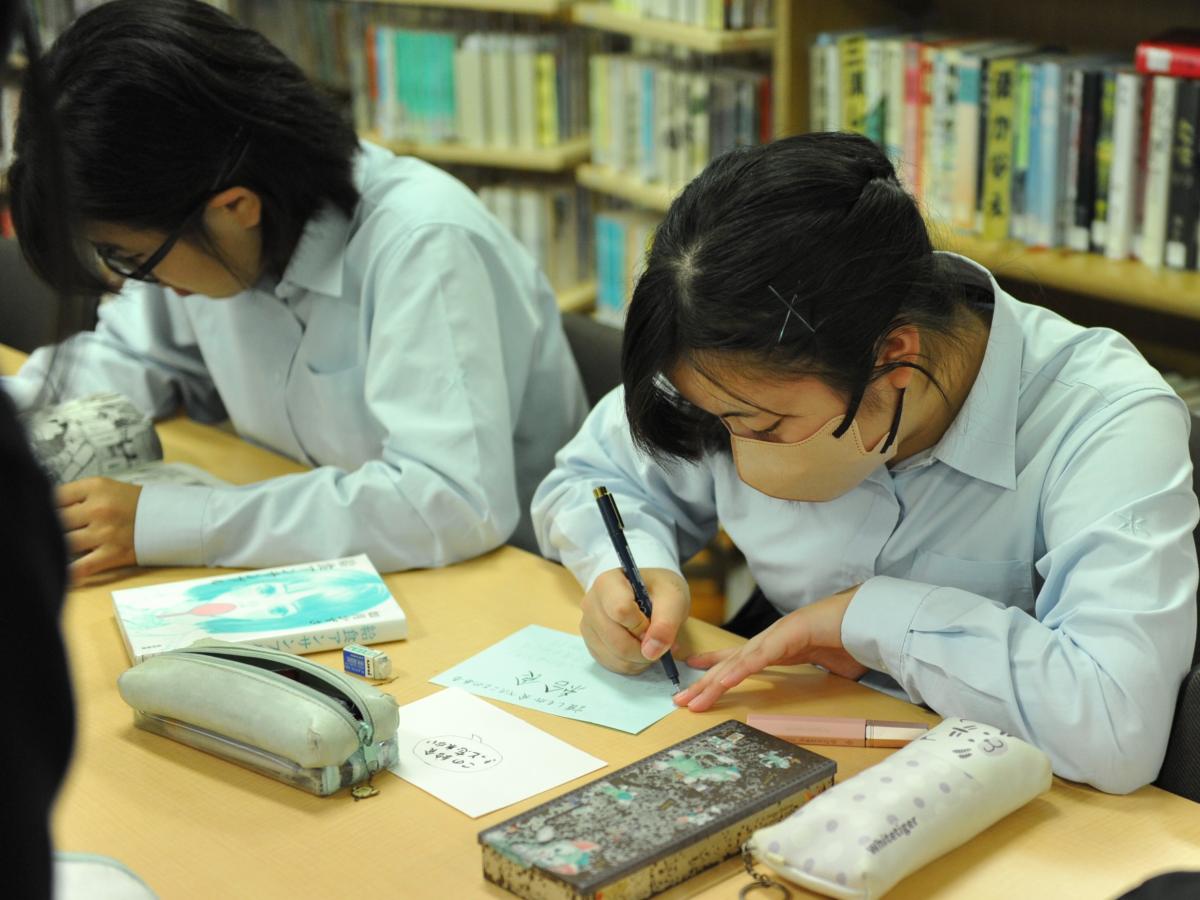

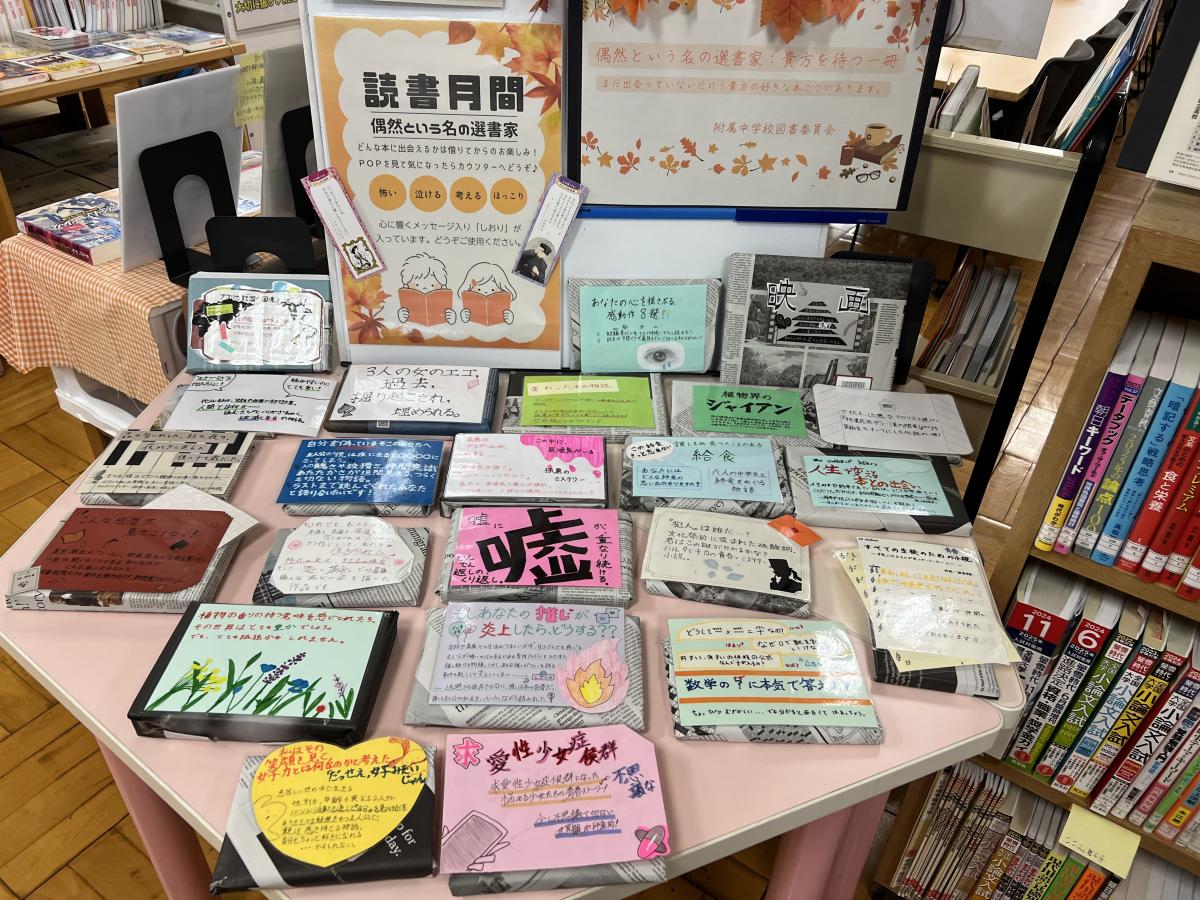

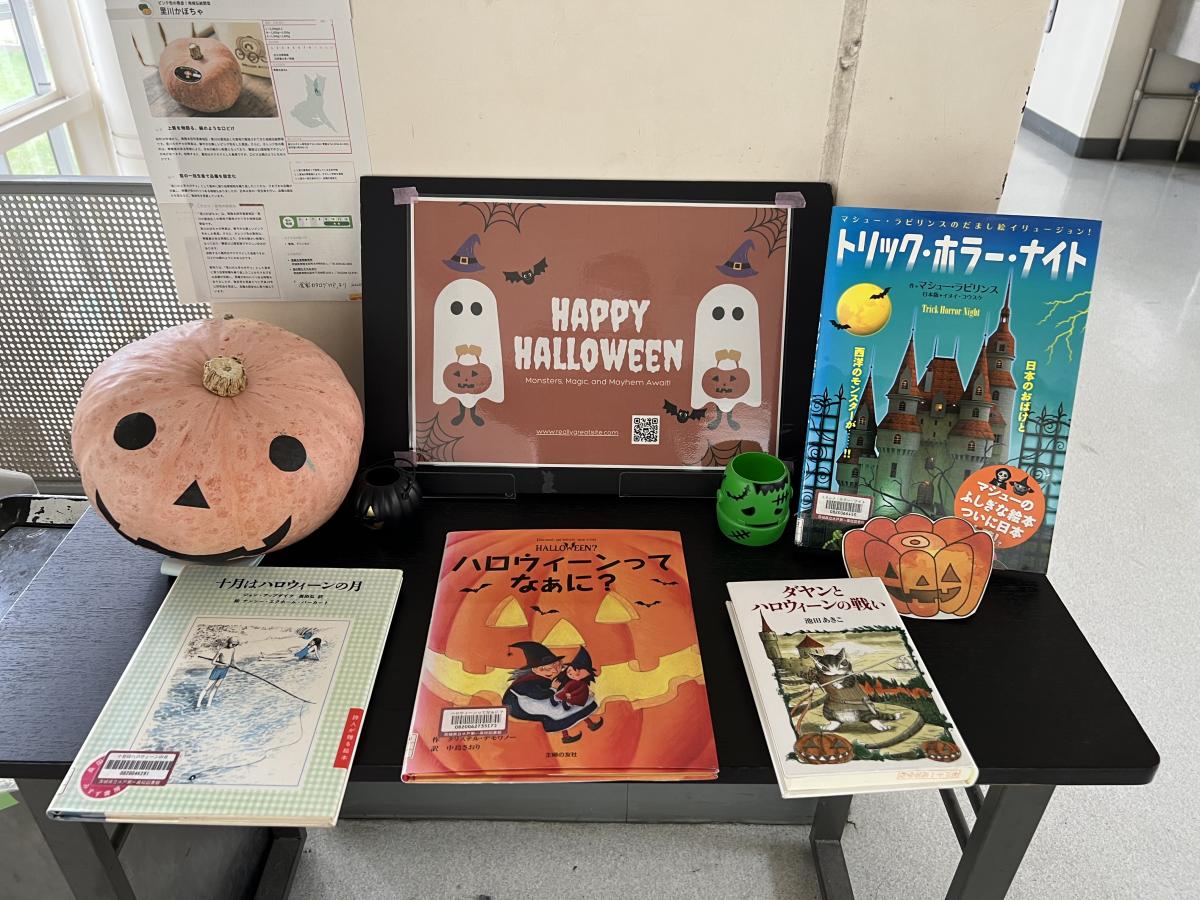

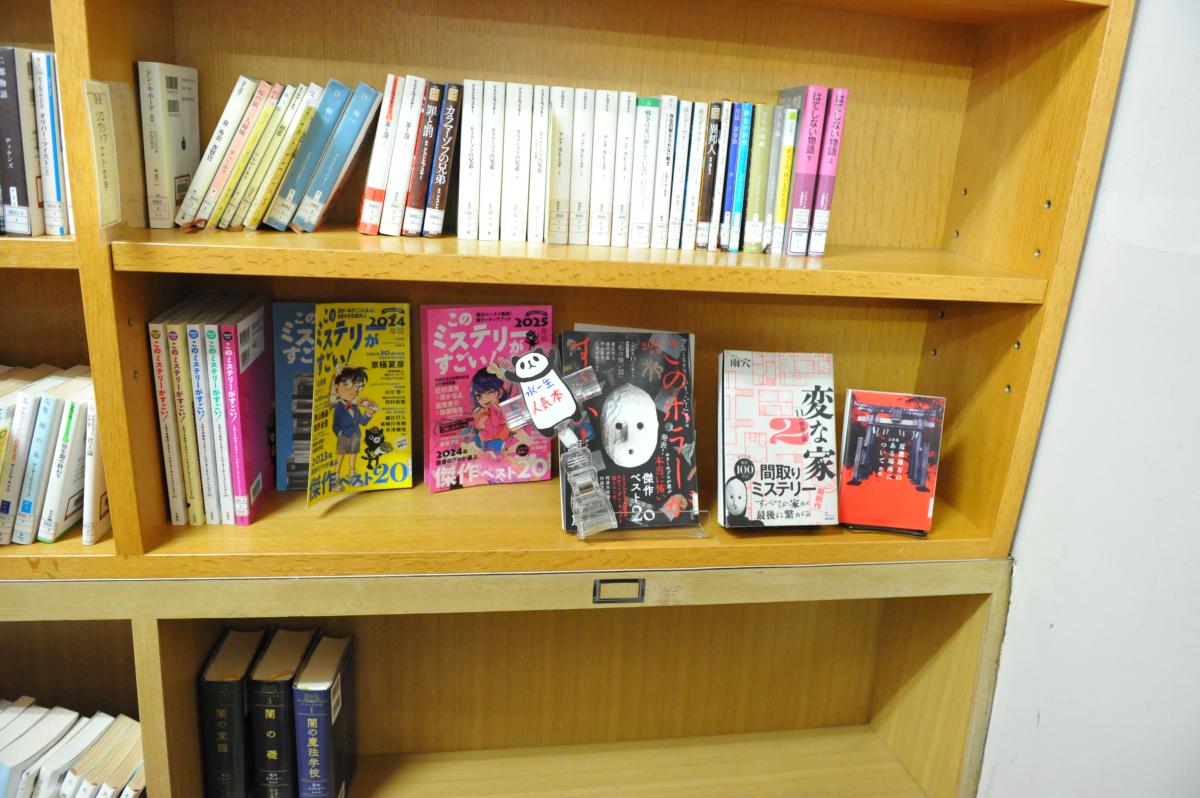

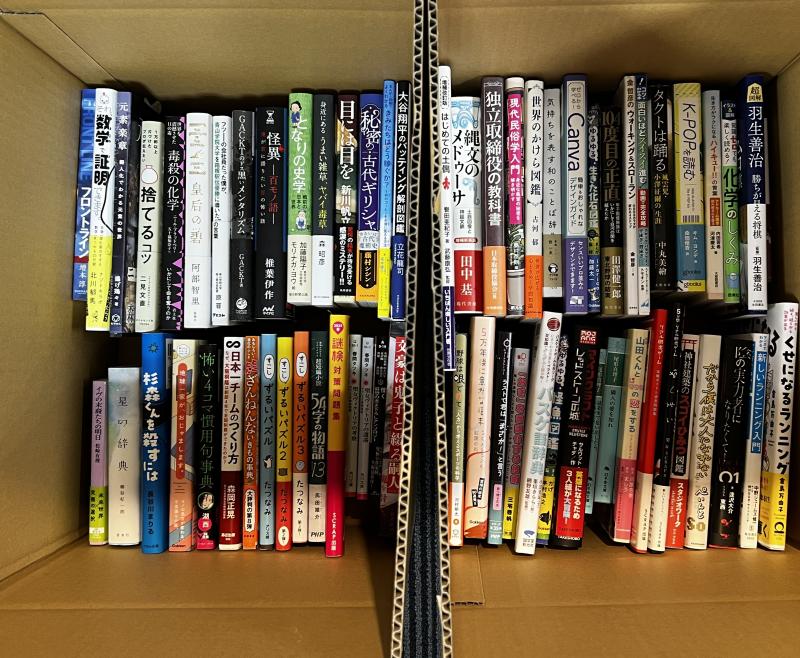

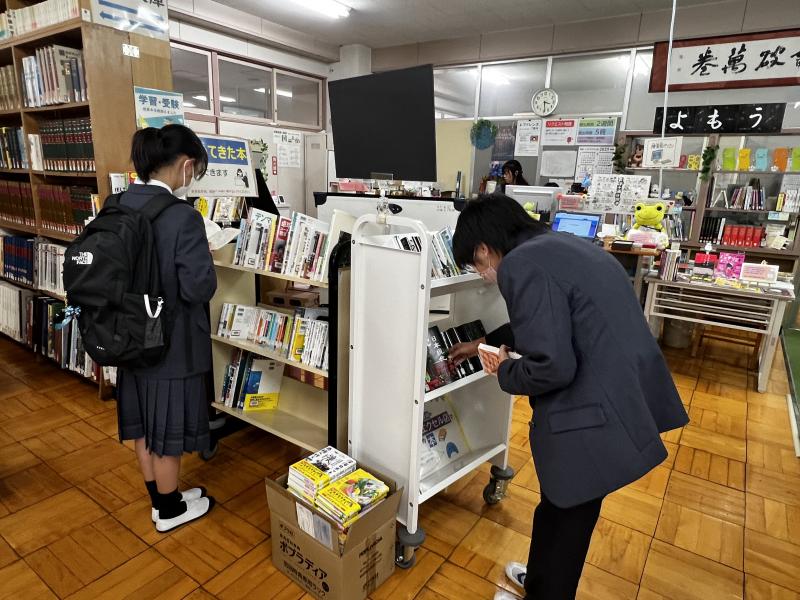

文化の日を挟んだ2週間は、読書週間です。読書の秋、本校の図書館では、図書館の公式キャラクターを募集したり、本をラッピングしたり、POPやしおりを作ったりするなどして、読書活動を促進しています。

11月最初の授業日。爽やかな晴天の下、生徒たちが登校してきました。

今日は、ユネスコ憲章記念日。1946年のこの日、「戦争は人の心の中で生れるものであるから、人の心の中に平和のとりでを築かなければならない」との文言で有名な憲章が発効し、ユネスコ(国連教育科学文化機関)が発足したことに由来します。今月24日には、水戸ユネスコ協会が本校を会場として特別イベントを開催されます。詳しくは、同協会のホームページをご確認ください。

今日はハロウィーン。飾りつけや関係図書の企画展示など、校内は楽しい雰囲気に包まれていました。

昨日の給食では、パンプキンスープを提供しました。

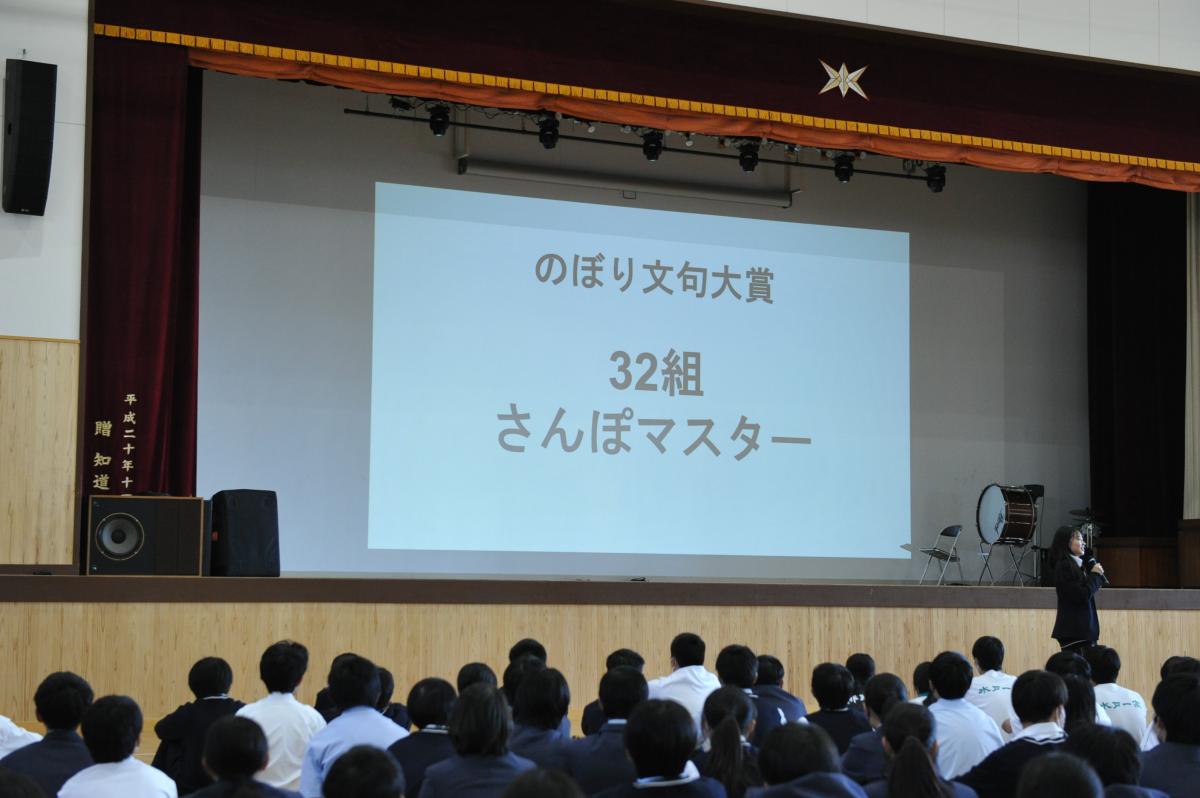

本日、後期最初の定例生徒集会を開催しました。校歌斉唱、校長講話、表彰(弓道部、英語研究会部、中学放送部)・壮行会(弓道部)、生徒会役員挨拶、のぼり文句大賞(「さんぽマスター」)の発表、中学生徒会報告、IBARAKIドリームパスの企画(中3戦跡ツアー)の紹介、自由討論(テーマ「後期生徒会に期待すること」)が行われました。

このたび、高校で芸術(書道)・国語を担当している藤枝咲絵教諭が、日本最大級の公募美術展である「日展」に入選しました。授業や校務のかたわら、書の腕を磨き続けての成果です。受賞作品は、明日から以下のとおり公開されます。ぜひご覧ください。

「第118回日展」

会期:10月31日(金)から11月23日(日)

会場:国立新美術館(東京都港区六本木7-22-2)

9月には、附属中生に対し、特別授業を行いました。

本日、地震時の火災を想定した避難訓練を、中高合同で実施しました。生徒たちは、校舎からグラウンドへと冷静かつ迅速に避難することができました。消火訓練も併せて行い、最後に校長から「危機にも様々あるが、距離の取り方、急所の守り方が共通する対処のポイント。普段から意識して備えていこう」との訓話と、今秋着任した警備担当スタッフの紹介がありました。

今日は、徳川慶喜生誕の日。1837(天保8)年に生まれ、幼少期を水戸城で過ごし、1913(大正2)年に亡くなった慶喜公。1907(明治41)年の本校第一次教育改革時、当時の校長の依頼により、校是「至誠一貫」を揮毫していただきました。ロータリーやグラウンドをはじめ、校内にはこの字をモチーフにした物が多くあります。生徒たちには、日常的に目にするこの校是を体現した人に育ってほしいと願っています。

本校近隣の弘道館

爽やかな好天の下、10月最終週が始まりました。本城橋近くの大銀杏も、色づきはじめています。

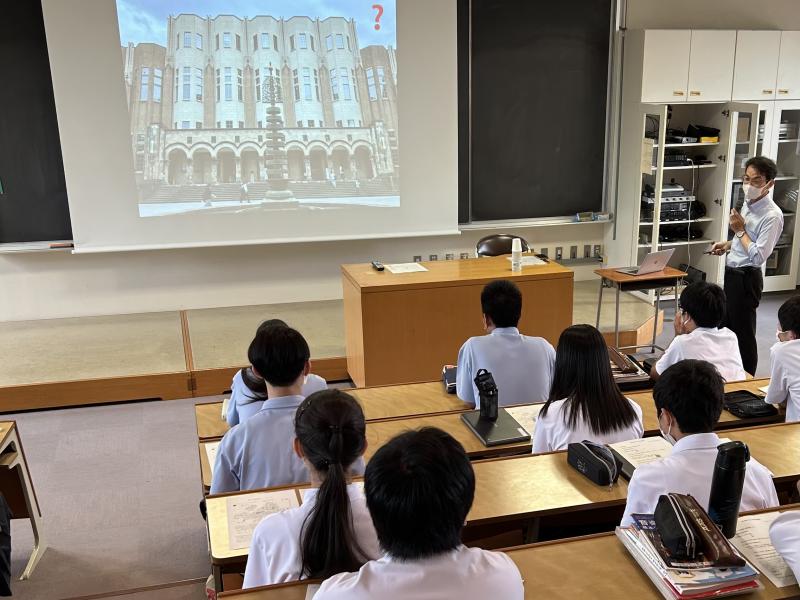

本日、海外(台湾)への派遣生徒(高1・中3)を対象に事前研修を開催しました。講師は、日本大学文理学部教授・NPO法人日本台湾教育支援研究者ネットワーク代表理事の赤松美和子先生。台湾の歴史から教育・文化・経済の最新動向まで詳しく教えていただきました。生徒たちは、台湾に関する知識・理解を深めるとともに、現地訪問への期待を高めていました。

本日、全生徒を対象に、学校評価アンケートを実施しました。毎年、この時期に実施しているものです。生徒たちがより良い学校生活を送ることができるよう、評価結果を活かしてまいります。

今日は、二十四節気の霜降。朝晩の冷え込みが増し、冬の到来が感じられるこの時期、各自の目標に向かって最後までやり抜く力(GRIT)を高めるため、受験を控える高3と、高1・中1を対象にGRITセミナーを開催しました。

講師は、登録者数217万人を誇る教育系YouTuberの第一人者である葉一さん。座談会方式で実施し、質問は高3を優先したため、中1には発言の機会はありませんでしたが、先輩たちの今この時期の悩みや、それに対する葉一さんの誠実で分かりやすい回答から、生徒たちは今後に活かせる糧を得ることができました。

今年度末に米国、台湾に派遣される生徒(中3・高1)たちが、昼休みに英語ネイティブの先生・A LTと英会話を行っています。英語でのコミュニケーション力を高め、現地での講義や現地学生との交流などに備えます。

今日の給食は「世界の味巡り」シリーズとして、ノルウェー料理を提供しました。ヒョットカーケ(ノルウェー風ミートボール)など、特色あるメニューを美味しくいただきました。

今日は、あかりの日。1879年のこの日に、トーマス・エジソンが実用的な白熱電球を完成させたことに由来するそうです。秋の日は釣瓶落とし。中学生の完全下校時間は、歩く会後に17時30分へと早まりました。

今日は、リサイクルの日。ひとまわり(10)、ふたまわり(20)の語呂合わせだそうです。本校では、ペットボトルキャップなどのリサイクルを行うとともに、学苑祭などで資材を再利用したり(リユース)、廃棄物を減らしたり(リデュース)、3Rを積極的に進めています。

歩く会も終わり、季節の移り変わりを感じます。凛として澄みわたり、一段と高くなったように見える空に、秋の雲がたなびいていました。

今日は世界食料デー。国連が定めた「世界の食料問題を考える日」です。

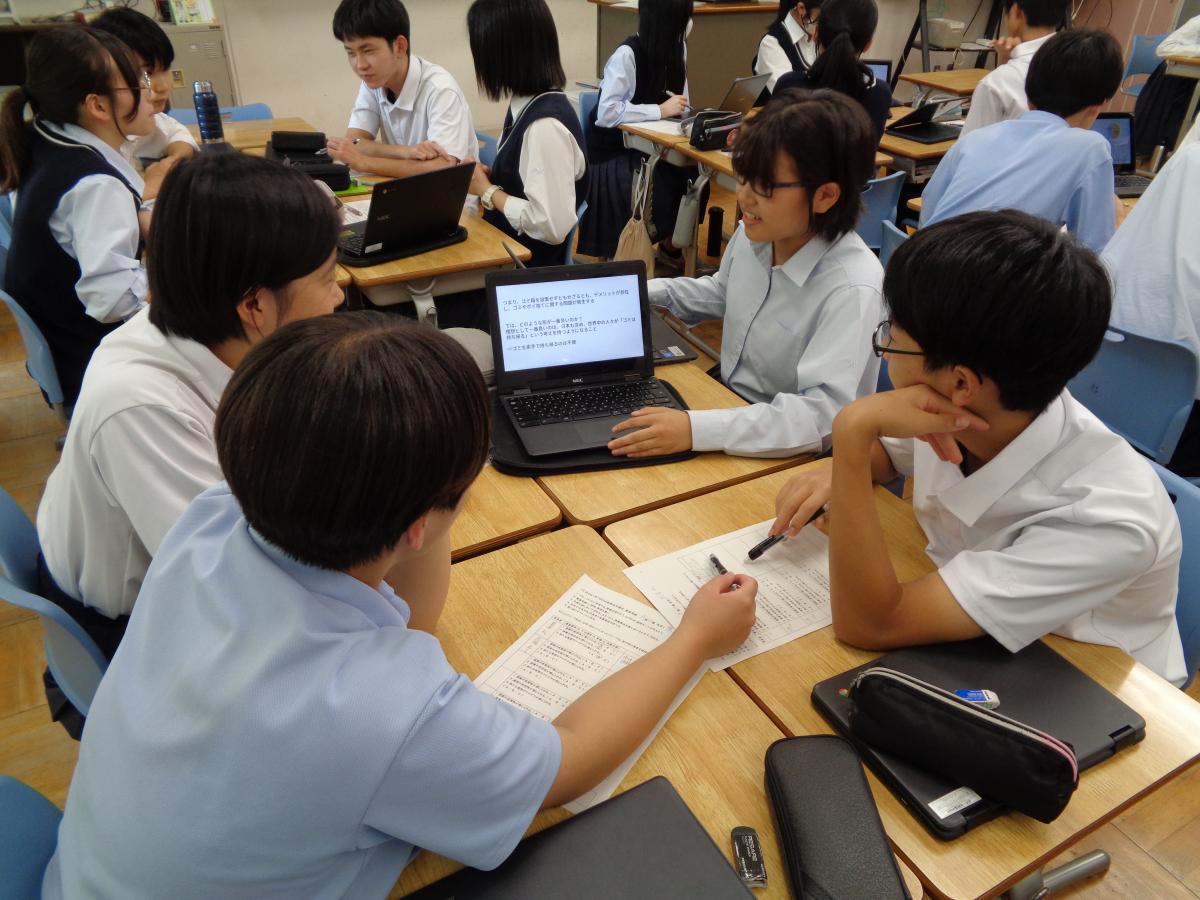

食料問題への生徒たちの関心は高く、例えば、中3では総合の時間にSDGsをテーマにした探究活動を行っていますが、先日の中間発表会では「1貧困をなくそう」「2飢餓をなくそう」「12つくる責任つかう責任」など、関連するテーマを選んだ者が多くいました。

歩く会のあと、代休日を含む3連休が明け、生徒たちが登校してきました。朝や休み時間に、歩く会の思い出話に花が咲いていました。

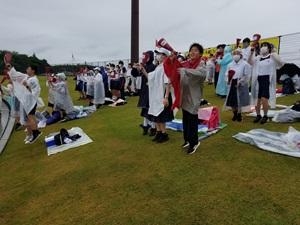

本日は、第77回歩く会の団体歩行を実施しました。常陸大宮市立山方中学校を出発し、中学生は中休止地(那珂市立瓜連小学校)まで歩くコースです。雨の中、約23kmの道のりを完歩した生徒たちは、清々しい表情で帰りのバスに乗り込んでいきました。

いよいよ明日は歩く会。本日は3限で授業を終え、実行委員会からの事前指導等を行いました。生徒たちは昼過ぎには下校し、明日の本番に備えていました。

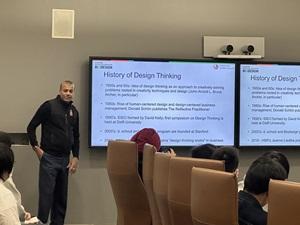

学問の秋。今日は、高1・中3を対象に「文理・融合講座」の1回目を開催しました。

我が国のトップレベル研究者9名にご来校いただいての特別講義です。生徒たちは希望する先生のお話をお聞きし、視野を広げ、学術研究への興味関心を深め、進路検討の参考にすることができました。

東京大学医科学研究所 石井健先生

学習院大学国際社会科学部 石川城太先生

東北大学金属材料研究所 梅津理恵先生

東京大学大学院教育学研究科 岡田謙介先生

東京大学大学院工学系研究科 茅根創先生

大阪大学蛋白質研究所 篠原彰先生

京都大学大学院文学研究科 出口康夫先生

東京大学大学院医学系・工学系研究科 原田香奈子先生

東京科学大学リベラルアーツ研究教育院 山本貴光先生

薬医門奥や中学棟前など、校内の金木犀が甘い香りを漂わせはじめました。ゆっくりと深まる秋の気配が感じられます。歩く会まで、あと3日となりました。

今日は、米国の小説家エドガー・アラン・ポーの命日にちなんだ「ミステリー記念日」。

放課後に学校図書館で読書をする生徒もいました。

また、歩く会まであと4日。昼休みにはクラスリーダー会議が行われました。

今夜は中秋の名月、十五夜です。本校には水戸城月見櫓の跡があるなど、もともと月が美しく見える場所にあります。ただ今日は残念ながら曇り空に阻まれ、ほとんど月を拝むことはできませんでしたが、校内には虫の音が響きわたり、豊かな秋の風情を感じることができました。

水戸城月見櫓(本丸北西隅櫓)跡

なお、今日の給食には、十五夜デザートが供されました。

本日放課後、後期の知道生徒会本部役員認証式を中高合同で執り行いました。

校長より認証書が手渡された後、生徒会長と3名の副会長が抱負を述べました。続いて、校長、副校長、教頭及び特別活動部長から激励の言葉が送られました。新体制が、本校に新たな風を吹き込んでくれることを期待します。

なお、本日は学級活動の時間に、各クラスにおける後期の係ぎめもありました。

本日の総合的な学習の時間では、3年生はSDGsをテーマにしたグループ内での研究発表、2年生は外部講師の方をお迎えしての薬物乱用防止教室、1年生はガイドツアー(水戸一の道)の原稿づくりを行いました。他者の話や質疑応答等を通じ、それぞれ新たな気づきが得られたようです。

後期初日の朝。小雨が舞う涼しい天気のなか、高校のマナーアップ委員が、登校してくる生徒たちと元気に挨拶を交わしつつ、ヘルメット着用や「ながらスマホ」の禁止などを呼びかけていました。

今日は前期の最終日。最後の時間に成績がフィードバックされました。

中学生活も、3年生は5/6、2年生は1/2、1年生は1/6が終了したわけですが、評価結果をしっかりと受け止め、今後のさらなる成長に活かしてほしいと願っています。

「暑さ寒さも彼岸まで」と言いますが、お彼岸は過ぎても暑い日が続いています。校内の曼珠沙華(彼岸花)も、正門脇の土塁上を中心にまだたくさん咲いており、登下校時の生徒たちや薬医門の見学に来られた方々の目を楽しませてくれています。

本日、前期最後の定例生徒集会と、後期生徒会役員選挙の立会演説会を開催しました。

生徒集会では、校長講話、部(演劇、弓道、陸上競技、アマチュア無線)及び個人(ホームプロジェクト、ピアノ)への表彰、壮行会(陸上競技)、委員会からの連絡(学苑祭、歩く会、図書、生徒会本部)が行われました。

立会演説会では、知道生徒会長・副会長に立候補した本人及び推薦人から「学校を少しでも良くしていきたい」との熱い思いのこもったスピーチがありました。これらを参考に生徒が投票を行い、後期の役員が決定します。

9月も下旬となりましたが、学習館前の百日紅は、未だ真っ赤な花を咲かせています。開花は6月の学苑祭の頃でしたので、文字どおり百日間咲いているわけです。猛暑も風雨も乗り越えて咲き続ける姿に、たくましさを感じます。

今日は、清掃の日。1970年9月24日に廃棄物処理法が成立したことを記念したものです。本校では衛生委員会を開催し、産業医の先生に校内を巡視していただき、環境衛生対策についてご助言をいただきました。生徒たちがより快適に学校生活を送ることができるよう、清掃、環境整備に努めてまいります。

今日で「江山閣」が竣工して25年を迎えました。現在の建物は3代目で、初代は1912年(明治45年)に、生徒の集会などに用いる施設として建てられました。

唐の文人・范沖俺が記した「岳陽機記」の「遠山を銜(ふく)み長江に臨み」から、その名が付けられたそうです。

初代は1945年(昭和20年)の水戸空襲で焼失。1960年(昭和35年)に再建されました。

その後、2000年(平成12年)に建て替えられることとなり、同年9月22日に竣工しました。設計者は、水戸一高卒業生である世界的建築家・妹島和世さん。周囲の自然に溶け込むような、ガラス張りの美しい建物です。老朽化が進んできてはいますが、適切に修繕を施しつつ、有効に活用してまいります。

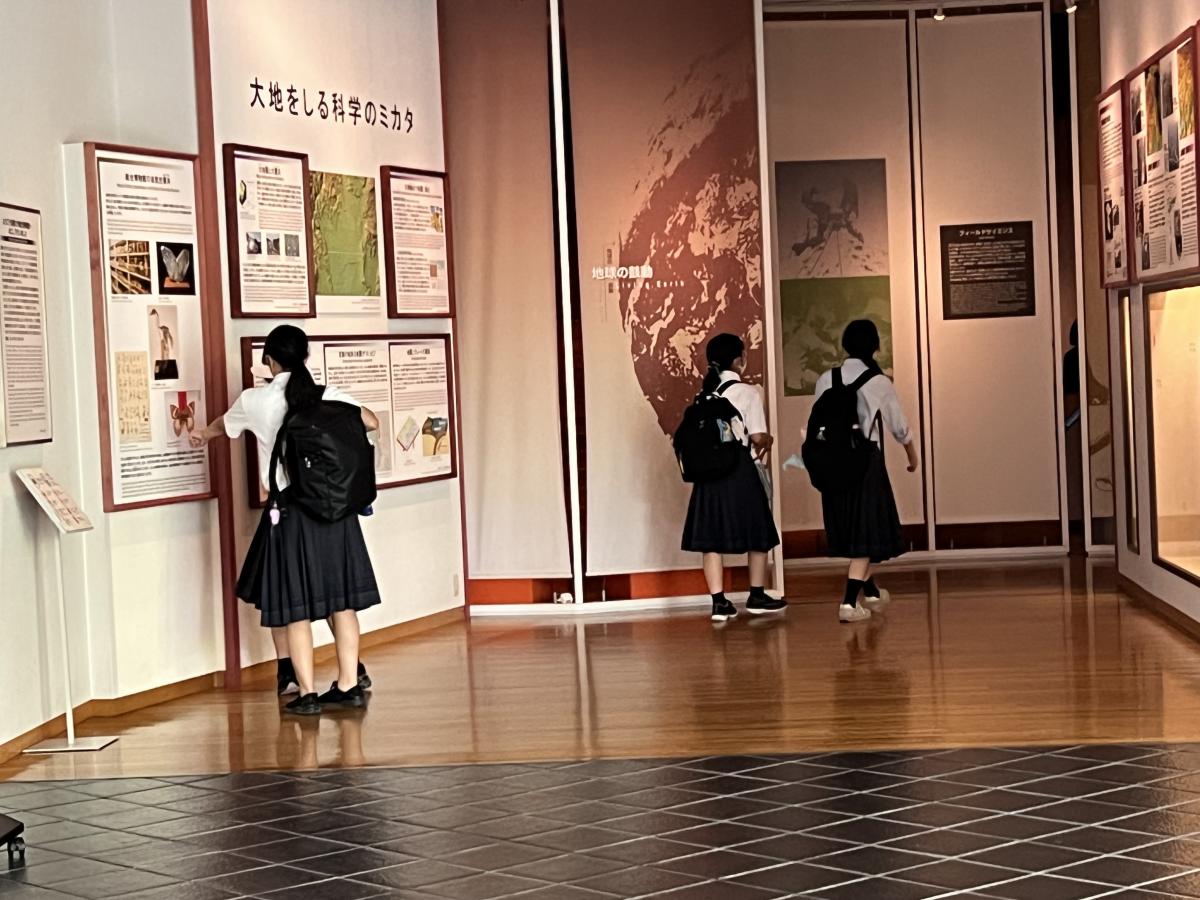

国内研修旅行最終日は、朝、ホテルから歩いて京都御苑を横切り、鴨川の飛び石をつたって京都大学吉田キャンパスを訪問しました。

まず、大学院人間・環境学研究科の大教室にて、石村豊穂教授から講義を受けました。異分野が出会って新たな視点につながることや、違った視点でものを見ることの大切さ等について、具体例を豊富に交えつつ、わかりやすく教えていただきました。

その後、総合博物館を見学させていただくとともに、水戸一高卒業生である京大生の案内でキャンパスをめぐり、大学の自由な雰囲気を肌で感じることができました。

帰路も京大最寄りの出町柳駅から鉄道を乗り継ぎ、無事に水戸へと戻ることができました。

今回の研修旅行の実施にご協力いただいた多くの皆様に、心より感謝申し上げます。

国内研修旅行2日目は、班別行動です。午前中は、徒歩や公共交通機関で京都の世界遺産等を巡りました。

(二条城の土塁。本校の土塁よりも随分と小さい)

(京都御所に隣接していた水戸藩邸の跡)

午後は、京都駅で京都大学・大阪大学の留学生と合流し、英語でコミュニケーションを図りつつ、午前とは別の世界遺産等を訪問。あわせて2か所以上の世界遺産を見学することができました。

夜は、水戸一高の卒業生(2009年)である京都大学総合博物館の竹之内惇志先生と京都府教育委員会学校教育課の三矢哲郎課長をお招きし、ミニ講演と夕食会を開催しました。これからの進路選択に役立つお話をたくさん聞かせていただきました。

古都の歴史・文化に触れるとともに、多くの人々と交流を深めることができ、実り多い一日となりました。

中2は、今日から国内研修旅行です。早朝に水戸駅を出発して特急、新幹線、在来線、地下鉄を乗り継ぎ、大阪・関西万博会場へと向かいました。

万博会場はとても混雑しており、なかなか計画通りにはいきませんでしたが、大屋根リングのほか、いくつかのパビリオンを回り、世界各国の多種多様な文化や最先端の科学技術を体感することができました。

夕食は、「粉もん文化体験」として、なんばで本場のお好み焼き、やきそばをいただきました。

その後、地下鉄、JRを乗り継ぎ、京都のホテルにチェックイン。今日一日、すべて公共交通機関(鉄道)での移動でしたが、予定時刻よりも迅速に、規律正しく行動することができました。

40年前の1985年9月16日は、国際科学技術博覧会(つくば博)が閉幕した日。水戸一高では、5月の全日ホームルームで多くのクラスが現地を訪れました。大阪で開催されている日本国際博覧会も閉幕まであと一月ほど。中2は明日からの研修旅行で訪問する予定で、今日は結団式が開かれました。

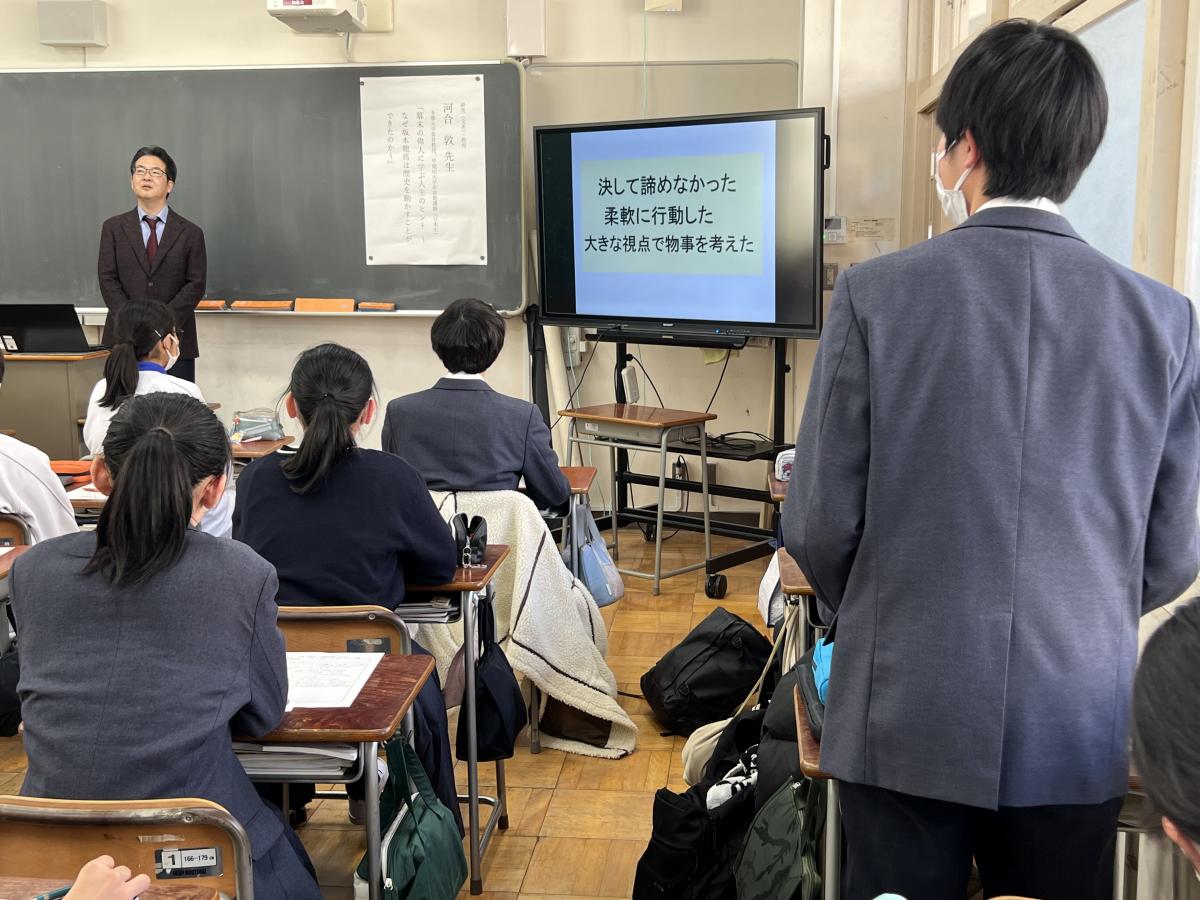

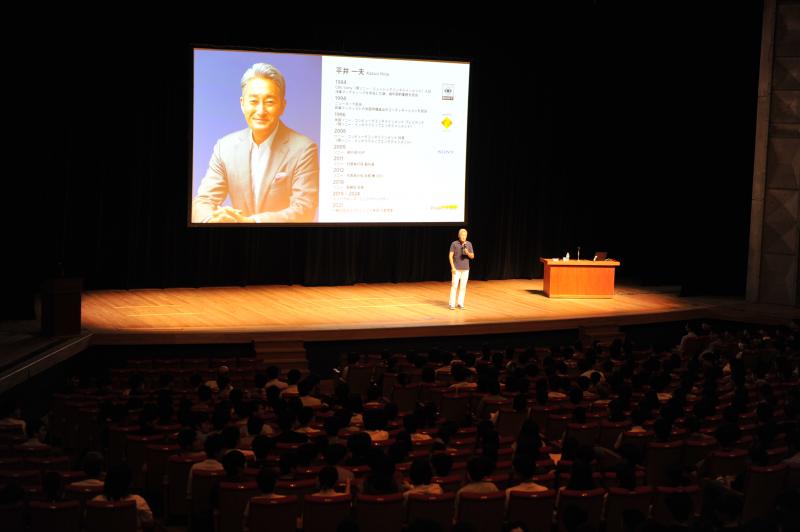

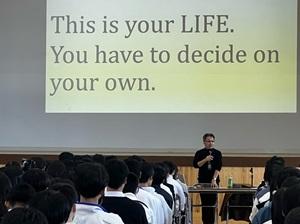

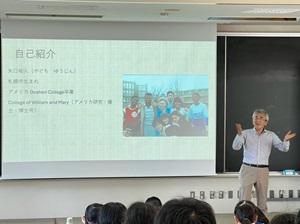

戦後80年、今年の「心に火をつけるフォーラム」は、終戦直後に設立され、日本を代表するグローバル企業となったソニーの元社長、平井一夫さんを講師にお迎えして開催しました。

平井さんからは、優先順位をつけてものごとに取り組むこと、選択肢という選択肢を有効に活用すること、自ら境界線を引かないこと、大きな投網を投げるように幅広くキャリアを考えること、相手の意見に賛同できなくてもお互いの違いを受け入れること(agree to disagree)など、リーダーとしての道を歩んでいく生徒たちにとって、大切なことをたくさん教えていただきました。

各学年の生徒からの質疑応答も尽きず、文字どおり、生徒の心に火をつける全校行事となりました。

今日は、たんぱく質の日。たんぱく質は、体内で合成できない9種類の必須アミノ酸と、それ以外の11種類の非必須アミノ酸から構成されることに由来するそうです。

たんぱく質のことを英語で”protein”と言いますが、その語源はギリシャ語で「一番大切なもの」を意味する”proteios”。給食でも、たんぱく質をしっかりと摂れるよう配慮しています。

9月10日は、語呂合わせで弓道の日。水戸一高弓道部は、旧水戸城本丸と下の丸の境界にある弓道場で長年活動しています。中学生もここで部活動体験を行っています。

今日は「救急の日」。本校では、緊急時に冷静かつ迅速に適切な行動をとれるよう、心肺蘇生法講習等の訓練を重ねています。

また、本校では、奨学会に選定療養費の補助制度を設けていただき、躊躇なく救急車を要請できる体制もとっています。来月の歩く会に向け、より気を引き締めて対応してまいります。

1945年8月2日の水戸空襲で、校舎をすべて失った水戸一高。授業再開は、9月8日でした。正門や江山閣付近の土塁の上などに各クラスが分散し、いわゆる「青空教室」で授業は行われました。「空襲のときは何よりもまず教科書だけは大事に持って逃げたので、教科書は焼かれずに済んだ生徒が多かった」一方で、「雨が降れば授業は打切り、我々は雨の降るのを一日千秋の想いで待った」と回想する生徒もいたとのこと。

この時期に生徒(長谷川五郎)が考案し、青空教室の下で始まったとされるのが、オセロゲーム。7割もの家庭が罹災する状況下でも、遊び心を失わなかった当時の生徒たちにたくましさを感じます。

青空教室があった場所。焼けトタンを桜の木に吊るなどして黒板代わりにしたという。

今日は一日かけて学力推移調査を実施しました。国数英3教科の学力と、生活・学習・意識に関する学習実態を継続的に把握し、今後の成長へと活用していきます。週末ではありますが、生徒たちは集中して調査に臨んでいました。

来月の歩く会に向け、体育の時間で練習が始まっています。残暑も一段落した今日、生徒たちは「水戸学の道」など、学校周辺を気持ちよく歩きました。

水戸一高の先生による特別講義2日目は、国語、日本史、世界史、数学、物理、生物(2)の7つの講義がありました。

生徒たちは、知的好奇心を大いに刺激されたようです。

元茨城大学教授の先生による講義「甲骨文字を読んでみよう!書いてみよう!」

指導教諭(国語)の先生による講義「古典常識を知ろう!」

定期考査期間中の水戸一高の先生が、附属中で特別講義を行っています。初日の今日は、書道・国語、世界史、地理、化学、生物、地学、商業、道徳の8つの講義がありました。生徒たちは、自分が選択した講義を興味津々で受講していました。

書道・国語の講義。書家としても活躍している水戸一高の先生から、古今和歌集をもとに実技指導を受けました。

「冷たい化学で残暑を吹き飛ばそう!」というタイムリーな講義も、化学専門の先生からありました。

夏休みがあけ、久しぶりに全校生徒が登校してきました。この夏にあったことを互いに話したいのか、いつも以上ににぎやかな朝でした。

給食は、生徒たちが最も好きなメニューのひとつである具沢山のカレーでした。

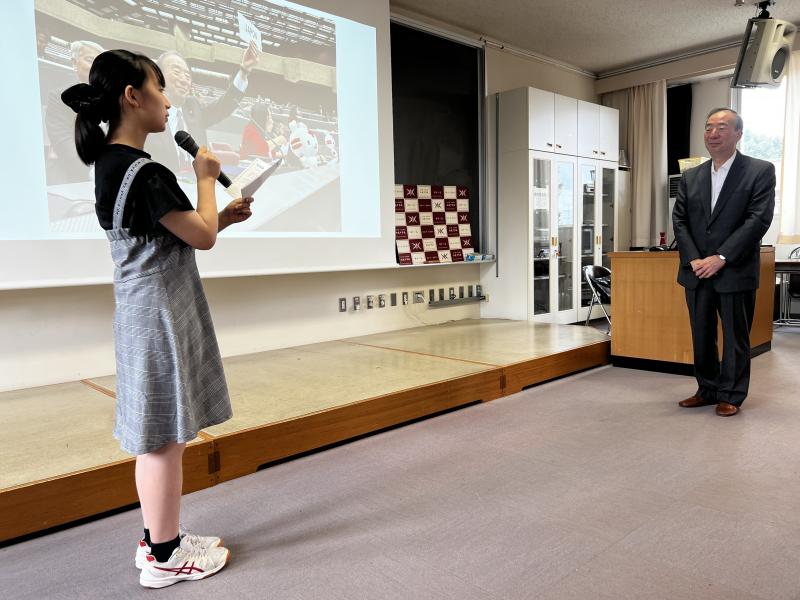

今日は、パブリックリーダースクールの一環として、中1から高3までの希望生徒が、永田町・霞が関を探訪しました。

最初に、外務省と文部科学省の2班に分かれ、各省を訪問。外務省では、矢間秀行さん(大臣官房総務課公文書管理室主席事務官。1986年水戸一高卒)からお話を伺い、質疑応答を行いました。会場は通訳ブース付きの立派な国際会議室でした。

文部科学省では、平山大輔さん(総合教育政策局日本語教育課課長補佐。1995年水戸一高卒)からお話を伺い、質疑応答を行うとともに、歴史ある旧庁舎内も見学させていただきました。

お昼は農林水産省に移動し、省内の食堂で国内各地の食材を活かした食事をいただきました。

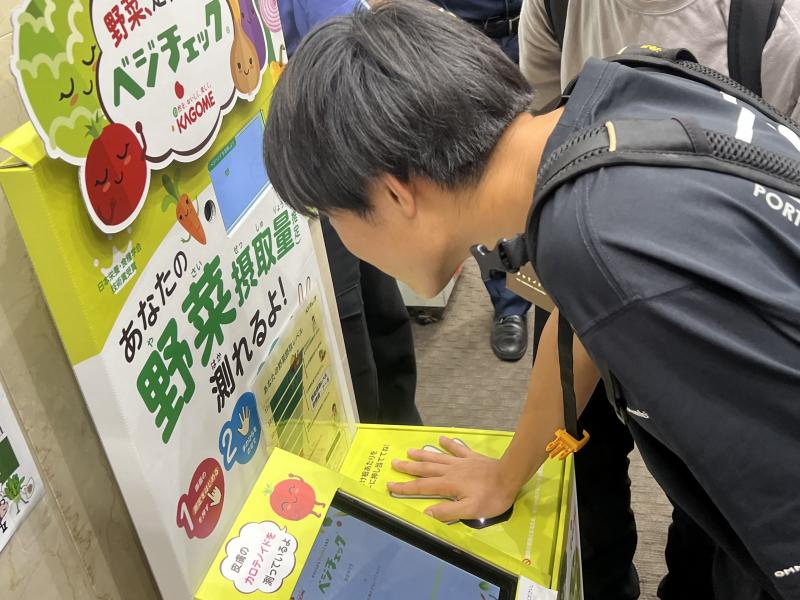

玄関に置かれていた、手のひらを当てることで野菜摂取量を推定する機械を試してみる生徒もいましたが、野菜をあまり摂れていないとの結果が出た者が多かったようです。

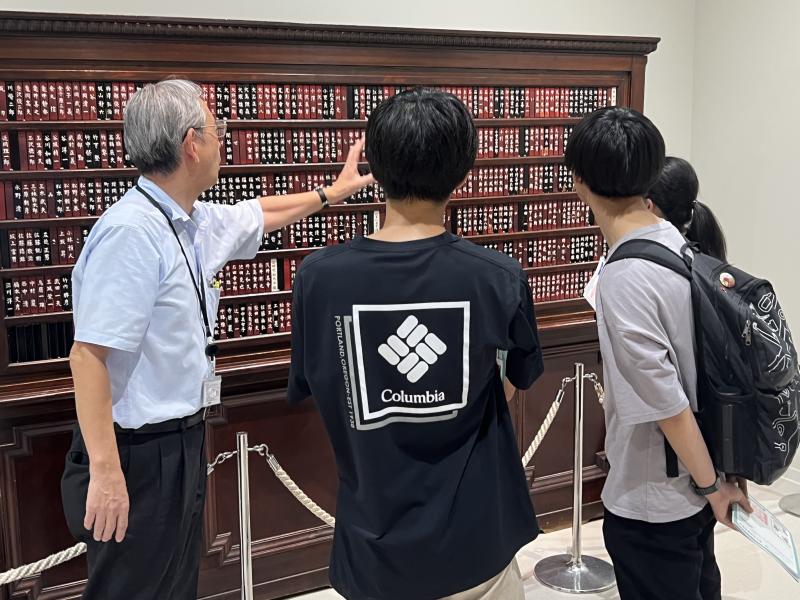

午後は、国会を訪問し、衛視の方に解説していただきながら院内を見学させていただきました。

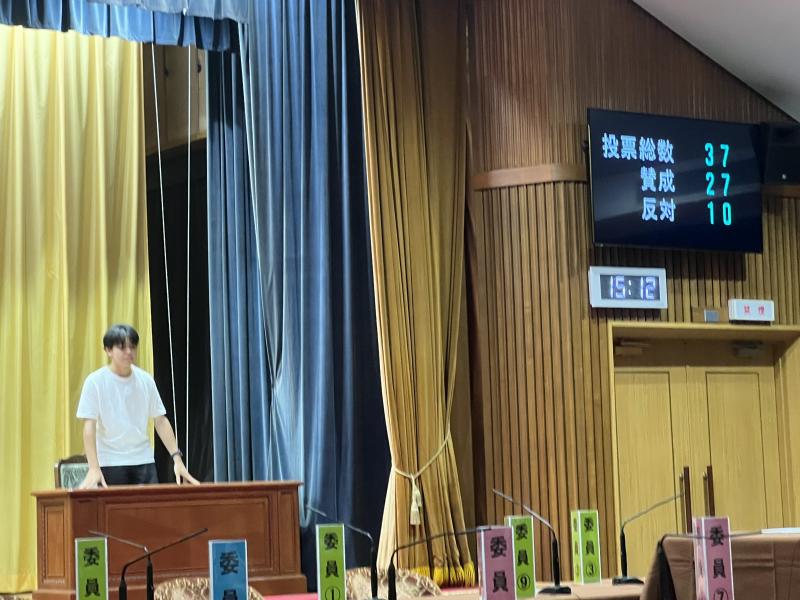

さらに、「少年法改正」をテーマに委員会及び本会議における法案審議を体験。議長、委員長、大臣から一般の議員まで、緊張しながらも各自の役割を果たすことができました。

最後に、希望者は憲政記念館を見学させていただきました。

今回の探訪は、生徒たちにとって、中央の政治や行政を身近に感じ、関心を高める貴重な機会となりました。ご協力いただいた各省、国会職員の皆さまに心より感謝申し上げます。

スペシャル講義の2日目は、日本赤十字社社長で元慶應義塾塾長の清家篤先生、弁護士で元公明党代表の山口那津男先生(水戸一高OB)をお招きして実施しました。

平和を実現するための活動や、困難に直面したときのリーダーとしての心得等について、具体的なエピソードを豊富に交え、わかりやすく教えていただきました。

2日間にわたる各界の第一人者からの講義を通じ、生徒たちは平和やリーダーシップ等について、理解を深めることができました。

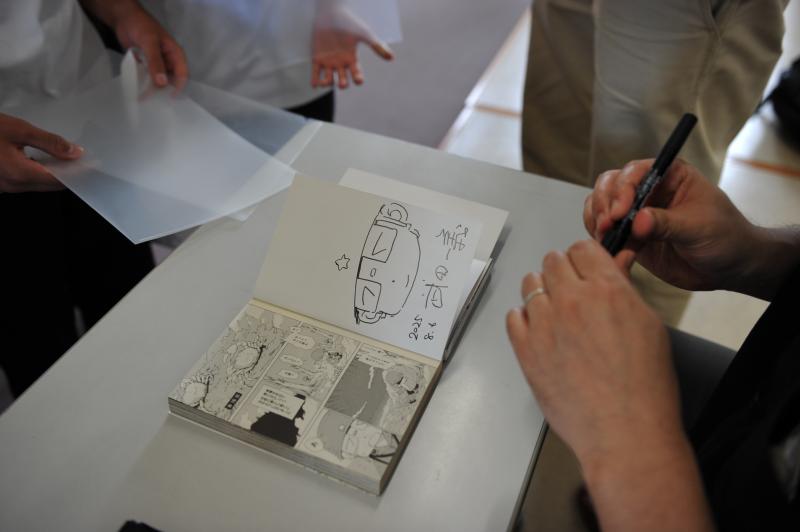

広島原爆の日の今日から、「平和」をテーマに、「パブリックリーダースクール」としてスペシャル講義を実施しています。初日の講師は、水戸にもゆかりの深い漫画「ペリリュー−楽園のゲルニカ−」の著者・武田一義さんと、元統合幕僚長で公益財団法人水交会理事長の河野克俊さん。それぞれの貴重なご経験や平和にかける思いなどを聞かせていただくとともに、次代を担う生徒たちに温かいメッセージも頂戴しました。

本日、水戸市と連携し、市内の小6・中1生(本校を含む)の希望者を対象に、数学の学習会(ますmath数楽NEXTコース)を開催しました。2回目となる今回、前半は水戸一高生が作成した問題を受講生が解き、 作問の意図を高校生がコメントしました。 後半は受講生が問題を考え、高校生にチェックしてもらいました。外は猛暑の中、児童生徒たちはハイレベルな数学の世界を満喫できたようです。

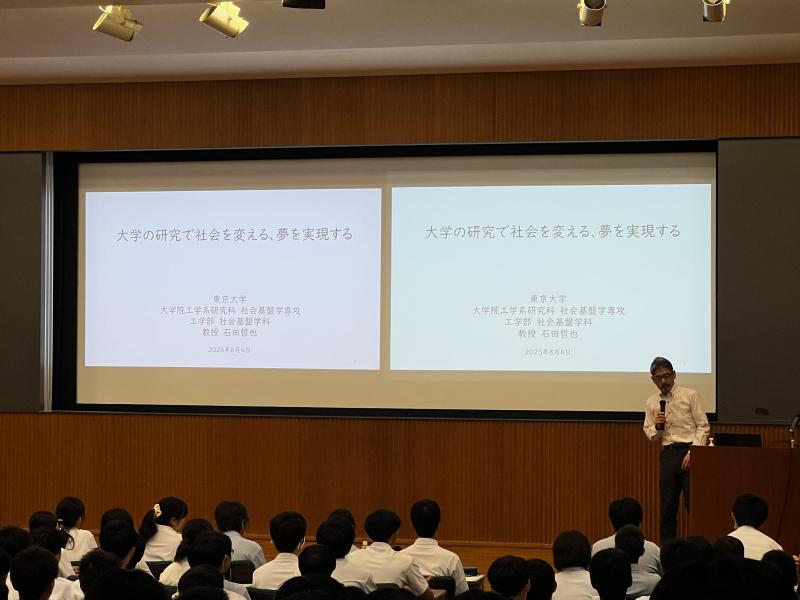

本日、高1と中3が東京大学本郷キャンパスを探訪しました。

築100年超の歴史的建造物である工学部2号館にて、工学系研究科長・加藤泰浩先生のご挨拶、同副研究科長・石田哲也先生のご講演、水戸一高卒業生によるパネルディスカッションのあと、キャンパスを巡り、生徒たちは学問への憧憬や興味・関心を深めることができました。

水戸市街のほとんどが焦土と化し、300人を上回る犠牲者を出した水戸空襲から今日で80年。水戸一高も校舎は全焼し、4人の生徒が命を落とすなど、甚大な被害を受けました。改めて犠牲になられた方々のご冥福をお祈りするとともに、平和な世界の実現に向け努力し続けることをお誓い申し上げます。

水戸空襲の犠牲者と戦没者の慰霊のために建立された延命地蔵尊。通学する生徒たちを見守るように立っています。

本日、学校説明会を開催しました。校長からの概要説明、生徒作成の動画上映、生徒による学校生活や体験談の発表、校内施設案内など、盛りだくさんのメニューでした。出席された小学生及び保護者の皆さん、ありがとうございました。

出席できなかった皆さんを含め、受験生の皆さんを応援しています。

本日、保護者代表と学校医・学校歯科医・学校薬剤師の先生方のご出席の下、中高合同で学校保健委員会を開催しました。

画面に接しブルーライトを浴びる時間を減らすこと(特に夜)、熱中症や感染症を防ぐ意味からもビタミンを含めバランスよく栄養を摂ること、なぜそうすべきなのか理由をしっかり示して健康指導を行うこと、スマホは首を前に傾けて使いがちで常に歯が接している状態(TCH)を生じさせ様々な不調の原因にもなることなど、貴重なご助言をいただきました。今後の学校保健の推進に活かしてまいります。

今日から夏休みに入りました。自習や部活等のために、朝から登校している生徒も多くみられました。また、各地で開催されているオープンキャンパスに参加している生徒もいます。それぞれ計画的に夏休みを過ごそうとしている様子がうかがえます。

今日は、夏季休業前最後の授業日。締めくくりに、全校集会を開催しました。校長講話では、タイムマネジメントや援助希求等に関する話、生徒支援部長講話では安全面に関する話がありました。明日からの夏休みが生徒たちにとって充実したものとなりますように。

なお、写真のぬいぐるみは「ペリリュー−楽園のゲルニカ―」の主人公。それぞれ水戸、つくば出身の設定です。作者の武田一義先生が夏休みに本校で講演される予定です。

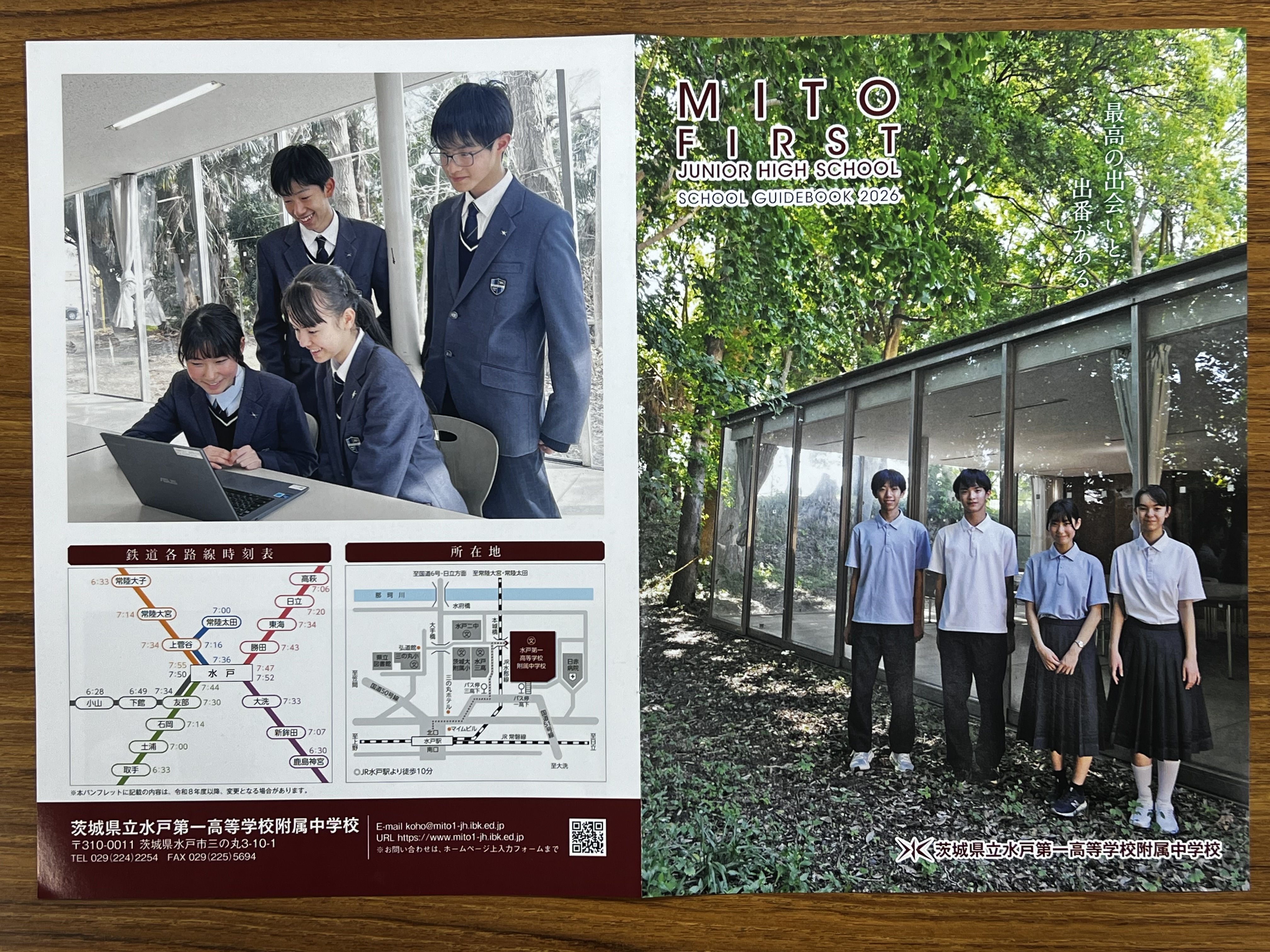

2026年版のスクールガイド(学校パンフレット)が刷り上がってきました。 表紙のモデルは3年生たち、築25年を迎えた江山閣(水戸一高卒の建築家・妹島和世さん設計)です。8月1日の学校説明会から配布を開始します。

本日、公認心理士・臨床心理士で心理士・日本ストレスマネジメント学会常任理事の小関俊祐先生(桜美林大学)をお招きし、全学年でメンタルヘルス講演会を開催しました。生徒たちは、夏休みを前に、「自分を助ける」実践的な手法等について学ぶことができました。

昨日から、夏季特編授業が始まりました。29日まで実施されます。

猛暑の中ではありますが、4時間授業ということもあってか、生徒たちは集中して授業に臨めているようです。

1918年のこの日、富山県魚津で主婦たちが米の県外移出の阻止に動いたのをきっかけに、「米騒動」が全国に広がりました。近時も米価が問題になっており、給食運営も大変な状況にありますが、本校では古米等ではない県内産の米(コシヒカリ、チヨニシキ)を継続して使用しています。生徒たちは今日も、美味しく米飯をいただいていました。

今日は「大暑」。暦どおりの暑さで、定例生徒集会も、体育館ではなく各教室へのオンライン配信により開催されました。

まず、校長講話では「3つの意味で、最上級のclassをめざそう」との話がありました。

また、表彰及び県の代表として全国大会に出場する山岳部、アマチュア無線部、放送部(附属中)の壮行会、委員会(学苑祭、歩く会、生徒会本部)からの連絡が行われました。

さらに、「消費税をどうするか」をテーマに自由討論が行われ、高校生から多様な意見が表明されました。

本日朝、水戸警察署、交通ボランティアの皆様のご協力の下、交通安全の推進に向けた啓発活動を行いました。マナーアップ委員を中心に、朝の挨拶をしつつ、自転車のヘルメット着用、ながらスマホの禁止等を呼びかけました。

なお、今日の給食では、生徒たちからリクエストがあった、わかめごはんなどが供されました。「小学校の頃の懐かしの味」とのことです。

昨日、茨城県英語プレゼンテーションフォーラム水戸市大会にて、本校代表チームが、中央大会進出を決めました。ほとんどの学校が3年生でチームを組む中、本校は中2生5名で臨みました。生徒たちは「茨城の魅力アッププロジェクト」をテーマとして、具体的な提案を英語でしっかりと発表することができました。県大会で最優秀の成績を収められるよう、さらにレベルアップしていきます。

本校最寄りの書店である川又書店エクセル店(水戸駅)にて、附属中図書委員会による企画展示が行われています。小説や実用書、マンガなど、生徒のおすすめ本がPOPとともに多数紹介されています。9月上旬まで開催予定ですので、ぜひご高覧ください。

なお、今日の給食は、鶏のクリーム煮、ミモザサラダ、コンソメスープ、丸パンといった、フレンチふうのメニューで、大変好評でした。

中3は本日、総合の時間に、来月実施する「東大探訪」の事前学習を行いました。

以前東大で勤務していた校長先生から、東大の歴史や施設、水戸藩との関わり等について、詳しく教わりました。

生徒たちは昨年度「京大探訪」を行っており、秋に予定されている海外研修旅行時のシンガポール国立大学、マラヤ大学との交流等とあわせ、国内外の大学への理解をさらに深めていきます。

台風5号について、本校近辺ではこれまでのところ、雨、風ともに激しいものとはならず、交通機関にも大きな乱れはありませんでした。

朝、生徒たちは、時間にゆとりを持ち、風雨への備えをしつつ登校してきていました。

今日は、ラーメンの日。日本でラーメンを初めて食べたとも言われる徳川光圀公の誕生日であることや、7がれんげ、11が箸に見えることに由来するそうです。

給食もラーメンで、生徒たちは美味しくいただいていました。

7月10日は「納豆」の日。卒業生で作家の恩田陸さんは、「水戸で覚えているのは、高校に通う通学路で、川のそばにある納豆工場の匂いが流れてきたことだ。私は納豆が大好物なのだが、さすがに夏場にはこの匂いに閉口した」(『小説以外』)と述懐していますが、工場設備が近代化したためか、今は特に匂いは感じません。

なお、先日の野球応援では、応援団が「水高の勝利を期して、いにしえより伝承の納豆踊り」を前口上に、わら納豆を高らかに掲げながら「納豆踊り」を披露しました。

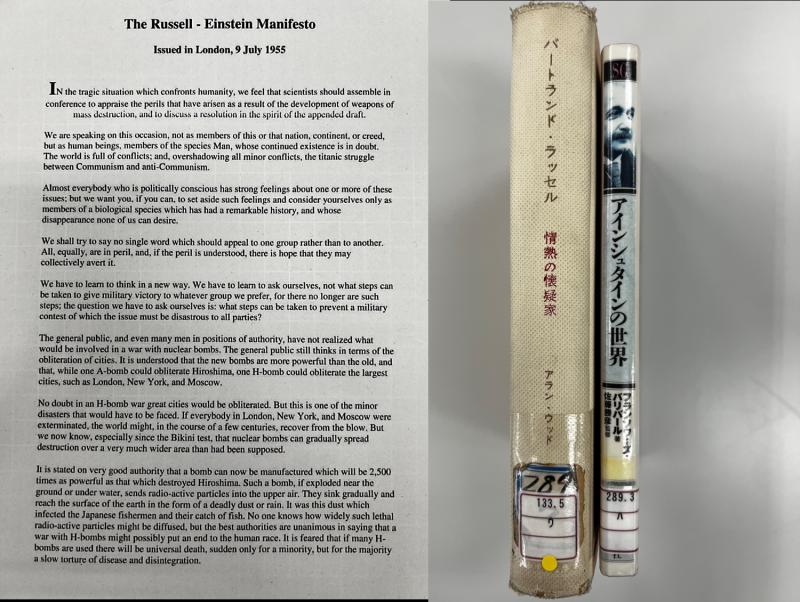

1955年7月9日、米ソを中心に核開発競争が激化する中、英国の哲学者バートランド・ラッセルと、アルベルト・アインシュタインが中心となり、日本の湯川秀樹博士を含む世界的科学者11名の連名で、核兵器廃絶と科学技術の平和利用を訴える宣言が出されました。

宣言から70年、” We appeal as human beings to human beings: Remember your humanity, and forget the rest.”との文言を改めてかみしめたいところです。

なお、本校からは今年度、高2の中垣美咲さんが「高校生平和大使」に選ばれました。全国から選抜された23名の高校生とともに、今夏、広島、長崎、スイスを訪問し、核兵器廃絶と平和な世界の実現に向けて活動する予定です。

7月8日は、語呂合わせで「七転八起」。何回失敗しようとも立ち直って最後までやり抜くという意味で、「七転八倒」とは一字違いで大違いです。生徒たちには、本校の校是である「堅忍力行」にも通じる「七転八起」を肝に銘じ、失敗を恐れず、努力を重ねていってほしいと願っています。

今日は七夕。願いを書いた短冊を笹につるし、七夕飾りをしているクラスもありました。

また、今日は二十四節気の「小暑」ですが、すでに猛暑が続いています。

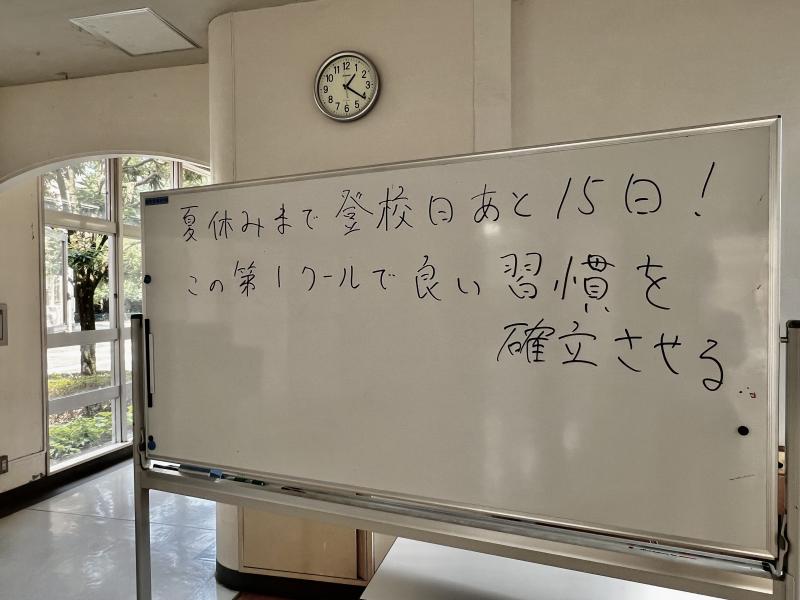

夏休みまで登校日はあと15日。体調管理に万全を期しつつ、充実した日々を過ごしてほしいと願っています。

今日は、プール学習がもともと予定されていた中1のみ給食で、野球応援の可能性もあった中2・中3は弁当でした。

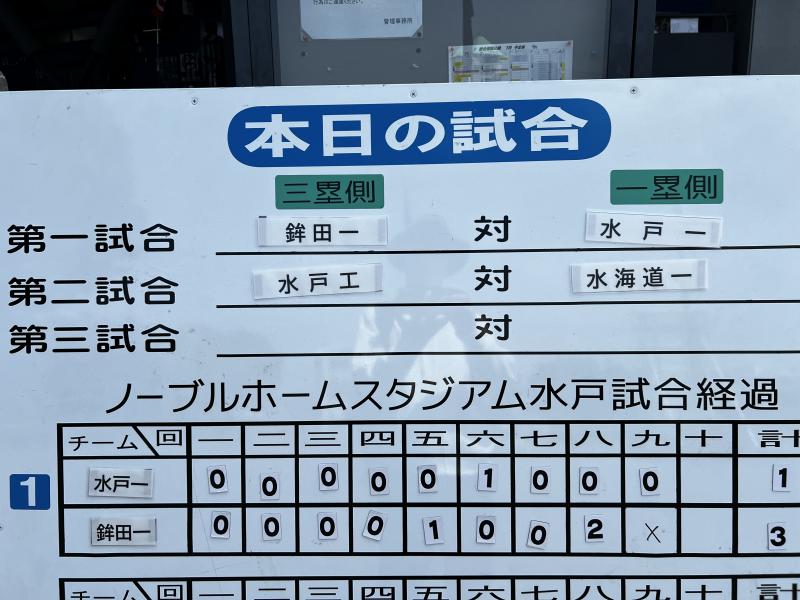

今日は、夏の甲子園に向けた予選の初戦。水戸一高と同じく、「日本野球聖地・名所150選」に選ばれ、飛田穂洲先生の胸像があるノーブルホームスタジアムで行われました。

日曜日のため、自由応援との位置づけでしたが、多くの生徒が球場に駆けつけ、応援団、吹奏楽部のリードの下、一体となって応援を行いました。

最後まで全力を尽くし、競った好ゲームを繰り広げた部員たちに、スタンドから惜しみない拍手が送られました。

卒業生や保護者、地域の方々など、これまで水戸一高硬式野球部を応援してくださった皆様に、心より御礼申し上げます。

今日は、1776年に米国が英国からの独立を宣言した、独立記念日(Independence Day)。

本校には、中高あわせて5名の米国出身又は米国籍の教員・ALTが勤務しており、生徒たちの米国への関心・理解やコミュニケーション能力を高めてくれています。

写真左から、リベラ先生、スミス先生、ゴンザレス先生、ミラー先生、カーティス先生

なお、高1・中3の希望者は今月選抜試験を受け、40名が来年1月に米国西海岸に派遣される予定です。

昨年度のスタンフォード大学訪問時の様子

今日は、高校も含めた全学年で実力テストが行われました。猛暑の中、校内は生徒たちの緊張感で満ちていました。

7月2日は「一年の折り返しの日」。1月1日から数えても、12月31日から数えても183日目となる一年の折り返し地点です。

生徒たちには、年初に立てた各自の目標を改めて確認しつつ、「一球入魂」の精神で、充実した年後半を過ごしてほしいと願っています。

今日から7月。「文月」です。七夕の日に詩歌を献じたことや、書物を夜風にさらし、書の上達を願うという風習があったことから「文披月」と呼ばれるようになり、それが縮まって「文月」となったという説があります。文月初日の今日も、生徒たちは文に親しんでいました。

今日の給食は、日本の味めぐり「千葉県」。アジを味噌とともに叩いた「なめろう」を焼いた「さんが焼き」などをいただきました。年中出回っているアジですが、産卵前の初夏が最も美味しくなるそうです。

今日は、アインシュタイン記念日。1905年のこの日、アインシュタインが相対性理論に関する最初の論文をドイツの学術誌に提出したことに由来しています。 また、1948年のこの日には、アメリカのAT&Tベル研究所で、トランジスタの発明が発表されました。科学の発展にとって極めて重要な今日も、生徒たちは熱心に理科の授業に臨んでいました。

今年度1回目の学校評議員会を開催しました。有識者委員の皆様に、中高の授業や施設を見学いただいたあと、学校の現況や計画について説明を行い、ご意見を頂戴しました。

また本日は、県教委からの来校者もありました。今後とも、さまざまな方々からのご助言を学校運営に活かしてまいります。

本日は、定例生徒集会と全校野球応援練習を2コマ続きで体育館にて行いました。

まず、定例生徒集会では、「学苑祭ダッシュ」をテーマとした校長講話、表彰(バスケ、水泳、山岳、放送)、壮行会(水泳、放送、硬式野球)、委員会連絡(学苑祭実行委員会から表彰とアンケート、歩く会実行委員会から委員募集について、中学生徒会から活動報告)、「学苑祭」をテーマとした自由討論がありました。

次に、全校野球応援練習では、応援団委員会からの説明のあと、中高の全校生徒で、校歌、エール交換等を練習しました。生徒たちは、汗だくになりながら、練習を楽しんでいました。

来月の全校野球応援に向け、高1・中1が体育館にて練習を行いました。

まず、高3・高2の応援団委員から応援の方法や注意事項について説明を受けた後、校歌斉唱やエール交換等を練習しました。生徒たちは最初はぎこちなかったものの、終盤には声も身ぶりも随分と大きくなっていました。

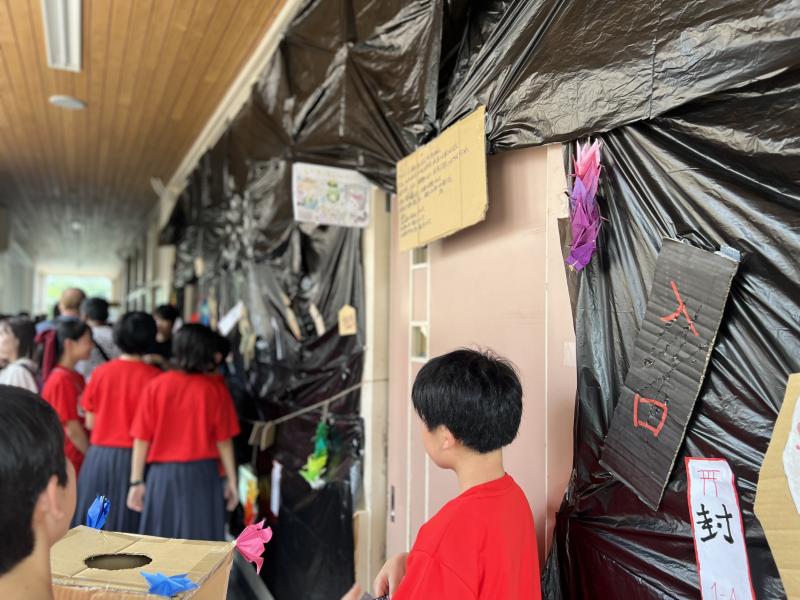

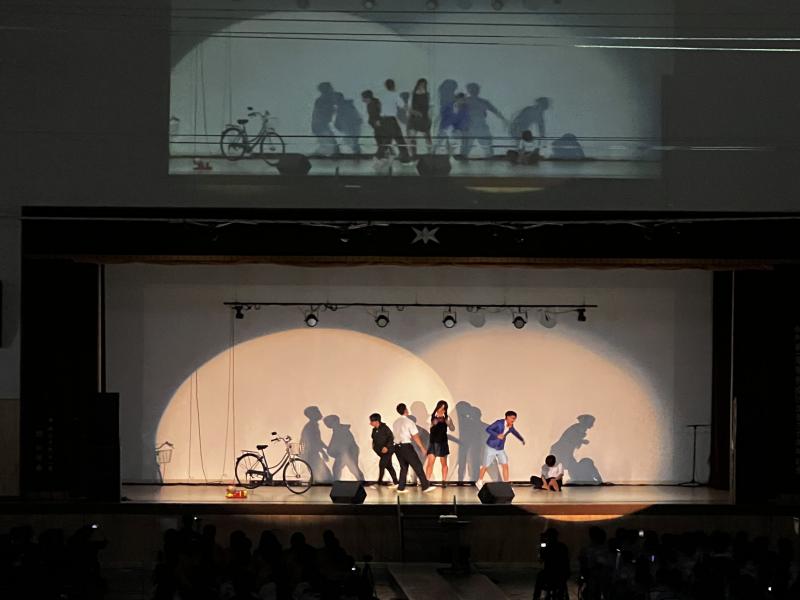

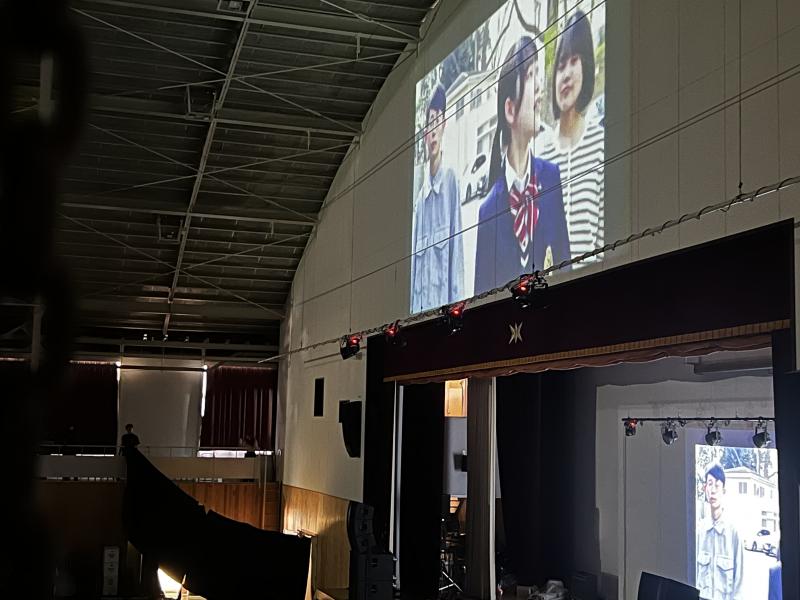

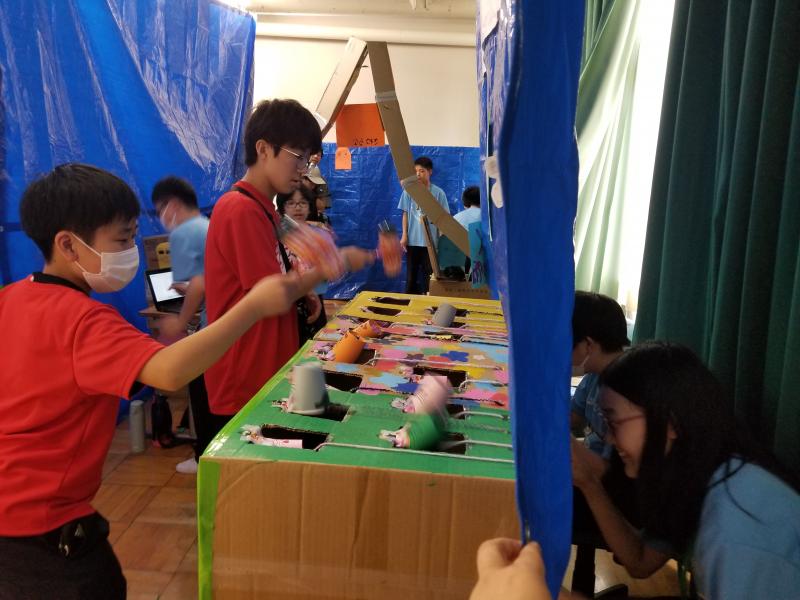

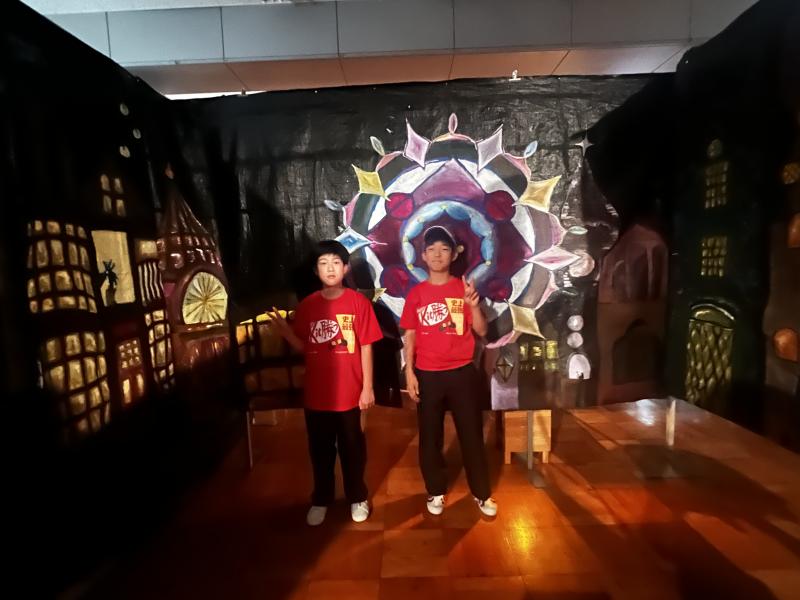

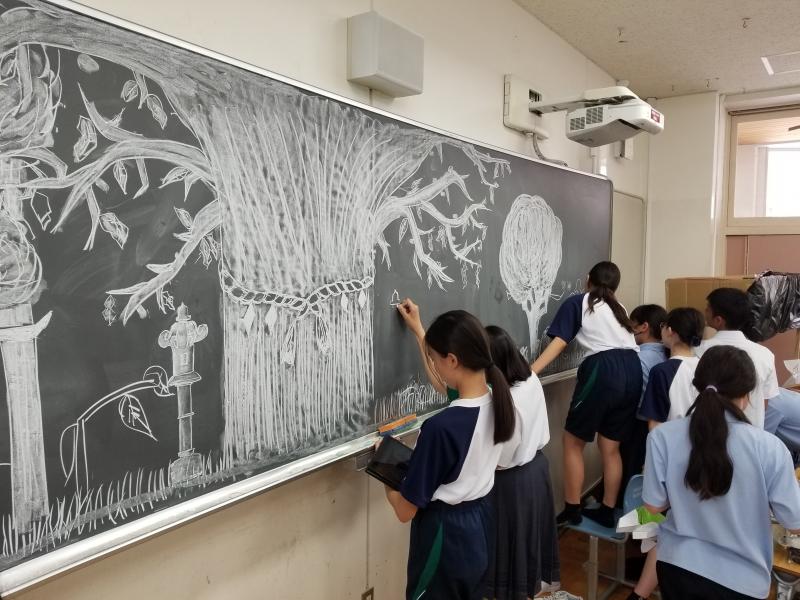

学苑祭の2日目の今日も、朝9時の一般公開前から、多くのお客さまにお越しいただきました。猛暑の中、ご来場くださり、誠にありがとうございました。

一般公開終了後は、全校生徒・職員で、あとのまつり(あとまつ)を開催。映像やパフォーマンスの披露、実行委員長の挨拶、一般投票による三の丸大賞(21組「教科、好きになりました。」)、中学生大賞(1B組「求ム!!モグラ退治!!」)等の表彰により、第77回学苑祭を締めくくりました。

学苑祭の起源は、戦後間もない1949年。歩く会や知道生徒会とともにスタートした学苑祭は、水戸一高を象徴する行事として、さらに進化を続けていきます。生徒たちも、あと3回以上、学苑祭に臨みます。来年以降も、皆様ぜひご来場ください。

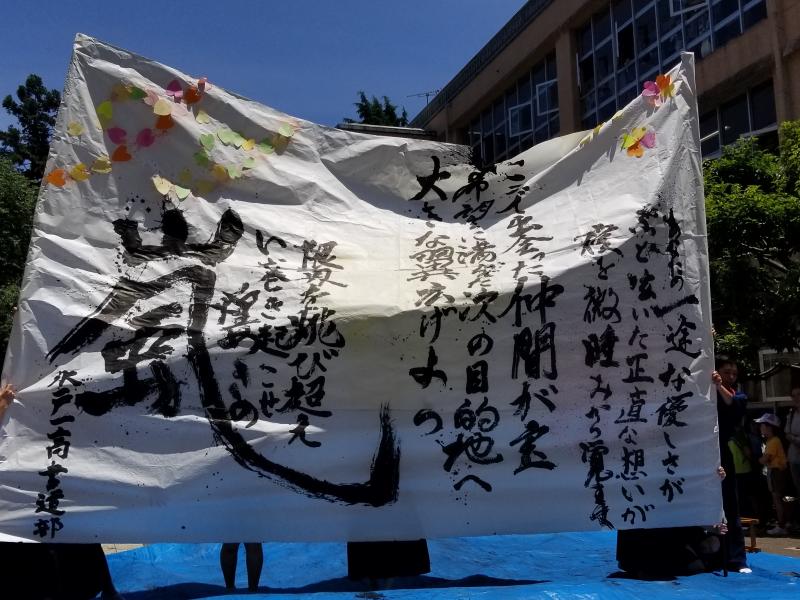

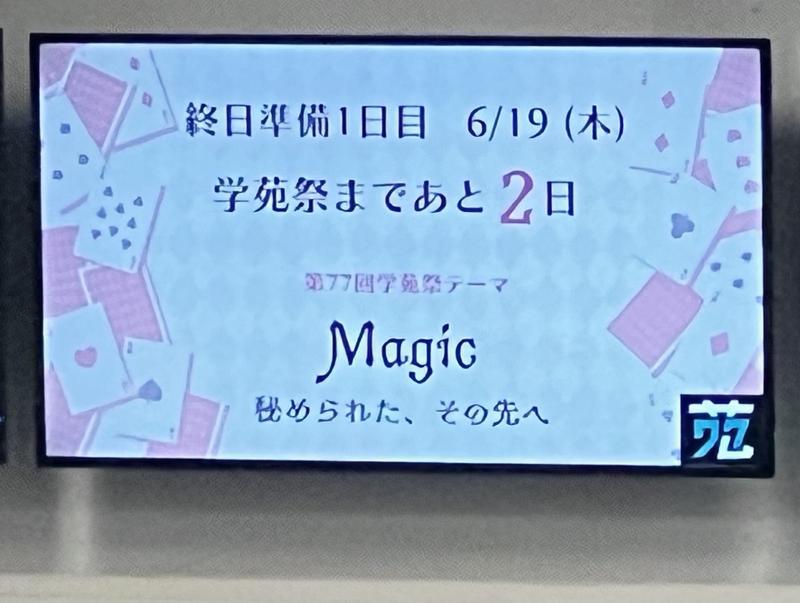

今日は第77回学苑祭の初日。

まず、体育館にて「つどい」を開催し、朝から全校の生徒・職員で盛り上がりました。

一般公開は11時から。開始前から長蛇の列で、大勢のお客さまに多種多様な企画を楽しんでいだたきました。

最終日の明日は、朝9時から13時(最終入場12:30)までの公開です。

皆さま、暑さ対策のうえ、ぜひご来場ください!

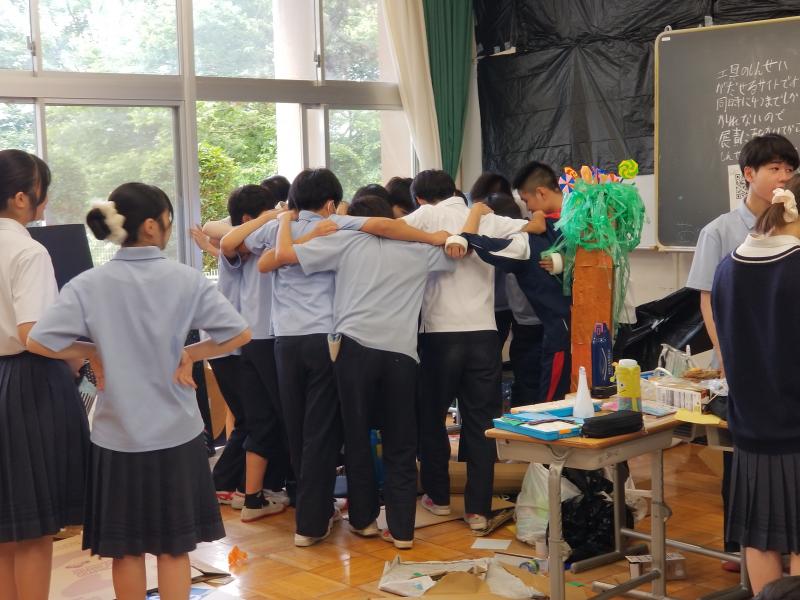

いよいよ学苑祭前日。生徒たちは最高のおもてなしができるよう、最後の準備に当たりました。

また、新たに導入するキャッシュレス決済についても飲料販売で実証を行い、無事成功しました。(ただし、PayPayは利用できませんので、ご注意ください。)

明日・明後日ともに天気は良さそうです。皆さま、暑さ対策のうえ、ぜひご来場ください!

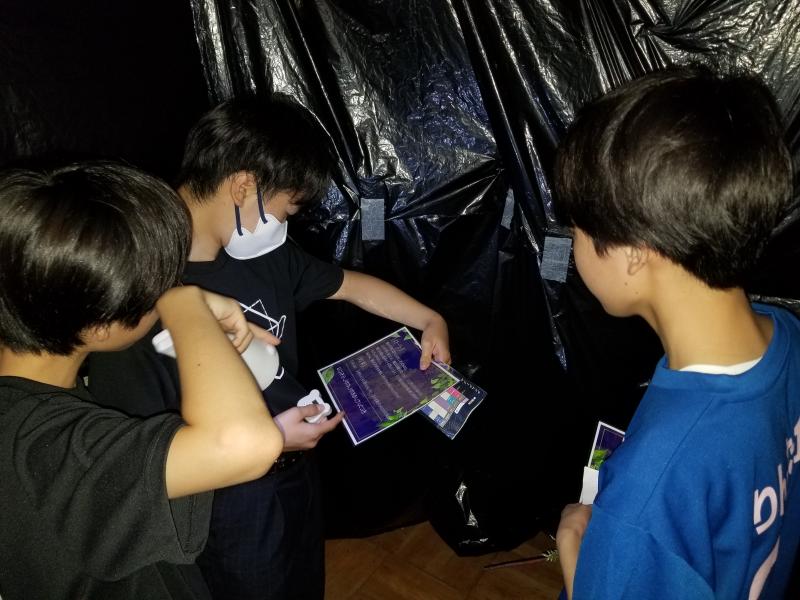

学苑祭まであと2日、今日からは授業はなく、生徒たちは暑い中、終日準備に当たりました。

クラスや部などで共に作業するこの時間こそが、主体的・協働的で深い学びの場であり、学苑祭の本質ではないかと感じます。

学苑祭まであと3日。机、椅子、教卓、電子黒板等を教室から移動させ、展示に向けた作業が本格的に始まりました。学校全体が非日常空間へと大きく変貌していきます。

今週末に迫った学苑祭に向けて、各クラスの準備が本格的に始まりました。生徒たちは、クラスで協力しながら、それぞれの企画実現に向けて熱心に取り組んでいます。給食の時間には、高校生が中学生に学苑祭で使用する机や椅子の移動について説明する姿も見られました。

今日は梅雨の晴れ間で、気持ちの良い青空が広がりました。生徒たちもこの青空の下、新しい週を元気にスタートすることができました。

6月12日から本日にかけ、教育実習生11名(中学では1名)が研究授業を行い、2〜3週間にわたる実習を無事修了しました。大学に戻り、今回の経験を活かして一層研鑽に励むことを期待します。

今日は「日記の日」。1942年、アンネ・フランクさんが13歳の誕生日のこの日に日記をつけはじめたことにちなんだものです。「アンネの日記」は鍵付きのノートだったそうですが、本校の生徒は毎日、タブレットを使って一日の振り返りを入力しています。そして先生はその内容を確認してコメントを返し、個々の成長を後押ししています。

暦の上で「入梅」に当たる今日は、日本洋傘振興協議会により「傘の日」として定められています。茨城も昨日梅雨入りし、校内にも傘の花がたくさん咲いていました。

今日は「時の記念日」。天智天皇10年(671年)のこの日、漏刻(水時計)と鐘鼓によって初めて時を知らせたという日本書紀の記載に基づき、時間を守ることを啓発する趣旨で、1920年に定められたそうです。学苑祭まで11日となった校内では、限られた時間の中、準備が進められています。

本日、中1を対象に、「いのちの講演会」を、つきのみち助産院の池田梨恵助産師を講師に迎え開催しました。「あなたはとっても大切な存在」「生きているだけで価値がある」とのお話を通じ、生徒たちはいのちの大切さについて改めて深く学ぶことができました。

本日、水府倶楽部(水戸一高硬式野球部OB会)の主催により、希望生徒を対象とする体験野球教室が本校グラウンドにて開催されました。14名の生徒が参加し、投げる・打つ・捕るの基本動作を楽しく学ぶことができました。指導にあたってくださった野球部OBの皆さまに感謝いたします。

今日は、梅の日。天文14年(1545年)6月6日、後奈良天皇が賀茂神社の例祭で、梅を奉納して祈られたところ、たちまち雷鳴とともに雨が降りはじめ、五穀豊穣をもたらしたことに由来するそうです。本校薬医門脇の梅の木にも、大きな実がついています。

昨日放課後、図書委員が、学校近隣の川又書店にて、学校図書館に備えるべき図書を選び、購入する店頭選書活動を行いました。生徒たちは、次々と本を手に取り、熱心に目次や前書き等を吟味し、カゴに入れていました。なお、この活動を含め、本校では読書活動を積極的に推進しており、今年度文部科学大臣賞を受賞したところです。

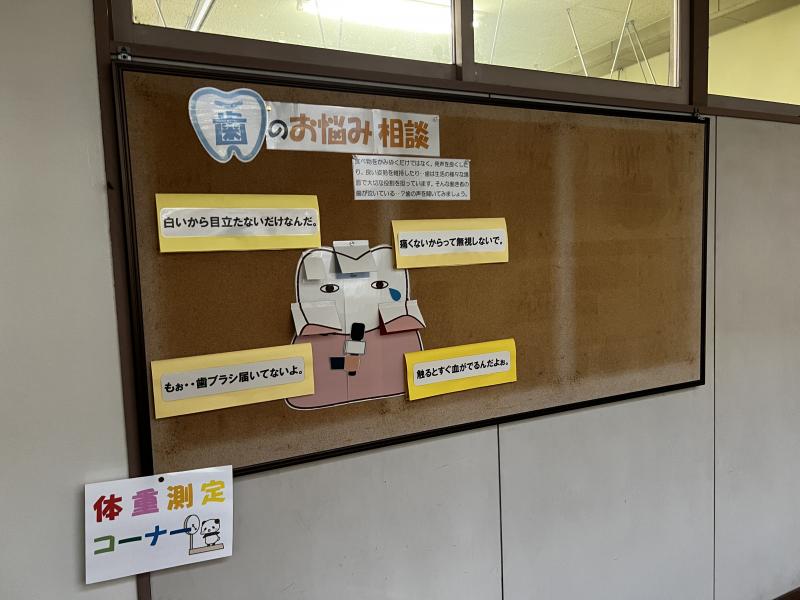

今日から10日までは「歯と口の健康週間」。本校でも啓発活動を行うなど、歯と口の健康増進を図っています。

今日は終日雨模様でした。木々に囲まれた旧水戸城下の丸のグラウンドは、「森と湖の国」のようになっていました。雨の日には雨の日なりの美しさがあります。

教育実習生が、先週から3週間コースで8名、今週から2週間コースで3名来ています。それぞれ、母校水戸一高と附属中で実習に励みます。

中3から高3までの希望者が、東大駒場キャンパスを訪問しました。同大学の生産技術研究所、先端科学技術研究センターの研究室公開(KOMABA RESEARCH CAMPUS)にあわせて実施したもので、生徒たちは、各研究室で取り組んでいる最先端の研究を現場で学ぶことができました。あわせて教養学部のキャンパスも訪問し、先輩たちの案内で校内を巡り、大学生活のリアルな姿を知ることもできました。

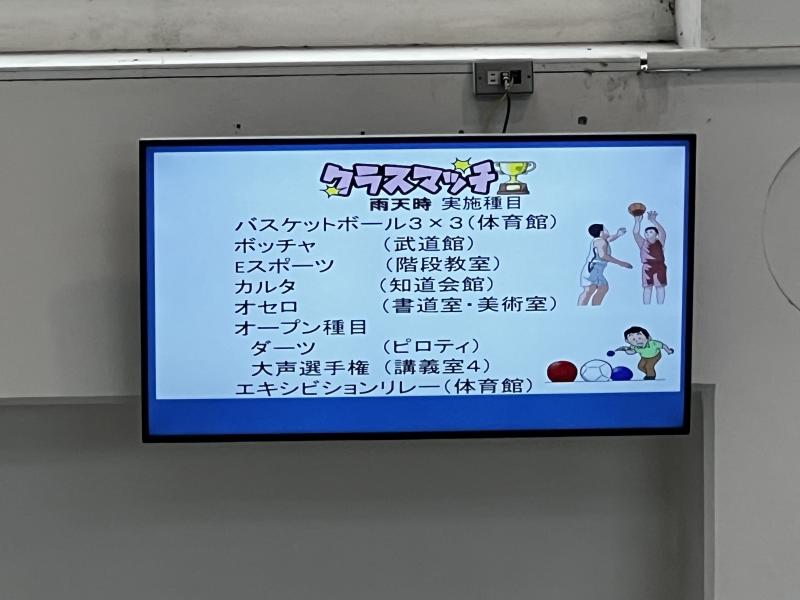

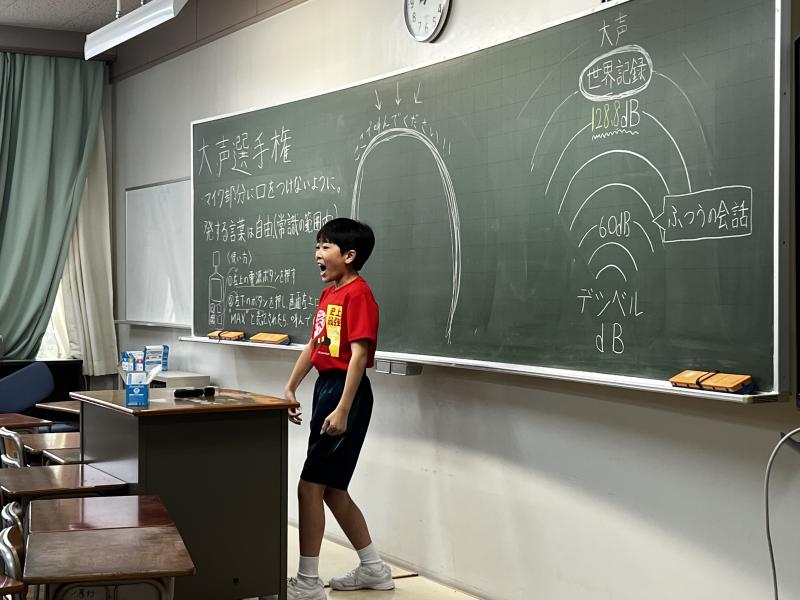

今日のクラスマッチは、「雨中」バージョンで実施されました。正式種目としてバスケットボール(3×3)、ボッチャ、eスポーツ、カルタ、オセロが、オープン種目としてダーツと大声選手権が、そして最後にエキシビジョンリレーが行われ、大いに盛り上がりました。

外はあいにくの雨でしたが、熱く健全な「競い合い」を通じ、クラス内、クラス間、ひいては中高全体の「調和」が図られる、良き機会となりました。

昨朝、附属中のマナーアップ委員が、登校してきた生徒に、交通安全や挨拶等のマナーアップを呼びかけました。これからも定期的にマナーアップ運動を行っていきます。

明後日のクラスマッチに向け、始業前に各クラスがリレーの練習を行いました。爽やかな朝に気持ちよく体を動かすとともに、クラス内でコミュニケーションを図ることができました。

今年度2回目の定例生徒集会が開催されました。応援団のリードによる校歌斉唱、校長講話、表彰(水泳部)、生徒会本部からの報告(中高合同での英検対策講座等)、26日後に迫った学苑祭やクラスマッチ、校内の掲示物に関する連絡がありました。

また、「校内の自動販売機に加えたい学習に役立つおやつ」をテーマに、自由討論が行われました。

本日、中3を対象に「教育実習生と語る会」を開催しました。8名の実習生ごとにブースを分け、生徒が巡回する形で対話を実施。中高時代や現在の大学生活を含め、活発に質疑応答が行われていました。年齢の近い実習生との交流は、生徒のキャリア形成への意識を高める上で、有意義な機会となりました。

今週末のクラスマッチを前に、各クラスでクラスTシャツ(クラT)が発注されています。水戸一高でのクラTは、平成5年卒業学年の生徒会長の発案により作られはじめたとのこと。附属中でも同様に昨年度から制作が開始され、今では中高全体で、クラスマッチ、学苑祭等において着用されています。

本日の給食は、日本のご当地料理を味わうシリーズの一環として、神奈川県を取り上げました。生徒たちは、横浜発祥のサンマーメンや、揚げシュウマイなどを喜んでいただいていました。

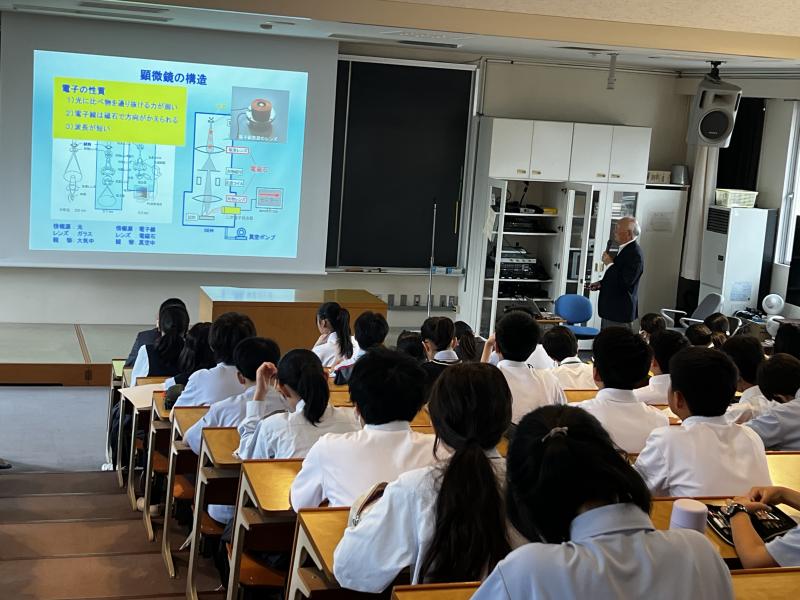

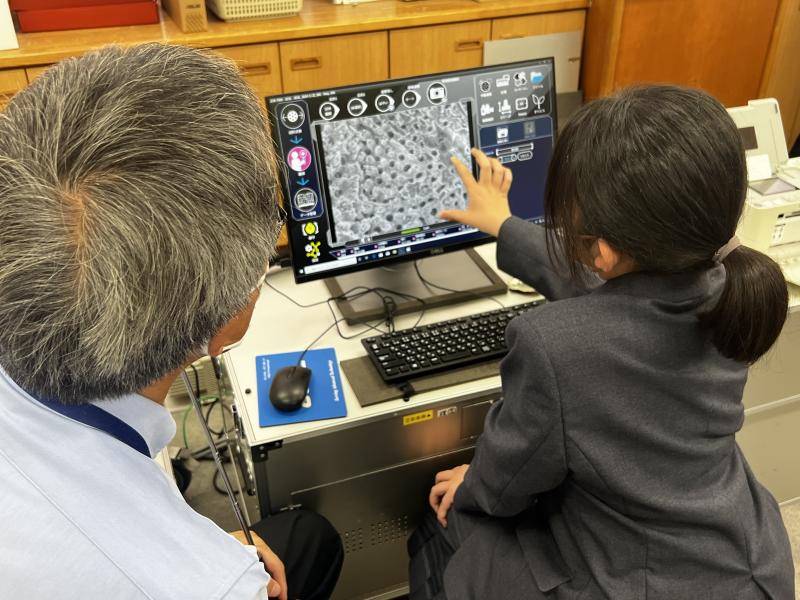

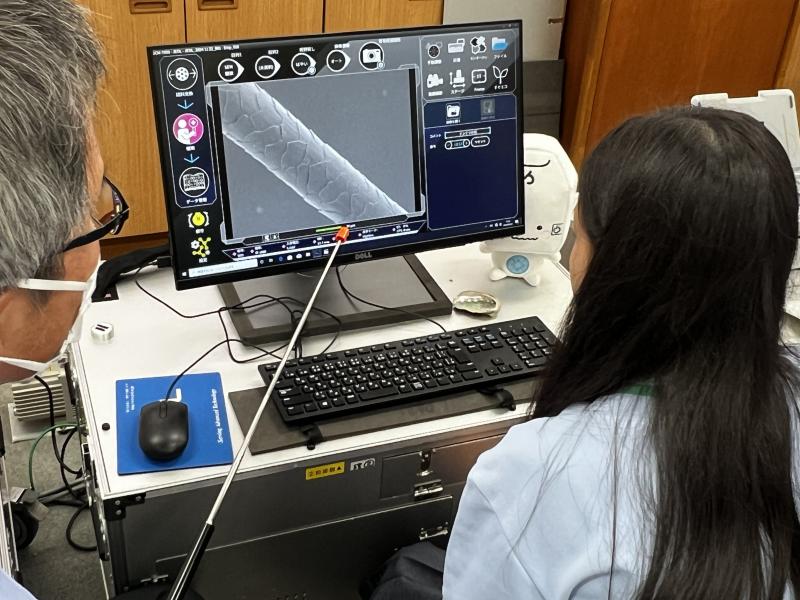

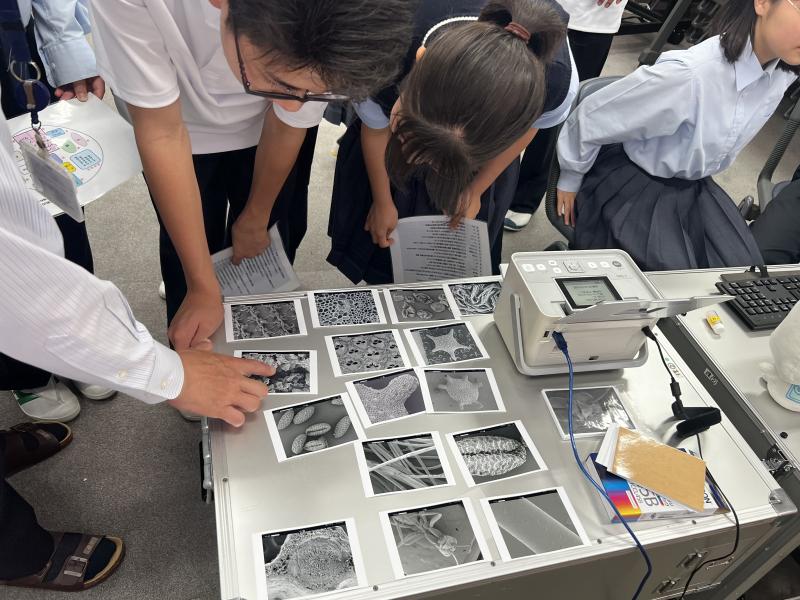

本日、電子顕微鏡のトップメーカーである日本電子株式会社様のご協力の下、中1を対象に「最先端科学ワークショップ」を開催しました。生徒たちは、電子顕微鏡のしくみなどについて詳しく講義を受けた後、高性能の電子顕微鏡を操作して、ミクロの世界を観察しました。動物の毛の表面などの精細な様子に、驚きの声が上がっていました。

中3は、福島県のブリティッシュヒルズにて、語学研修を行っています。英語づけの3日間です。今秋のシンガポール・マレーシア研修に向け、英語力を高めます。

今日は、二十四節気の小満。草木が成長し、天地に生気が満ち始める頃であることや、秋に蒔いた麦などが穂をつけ、収穫が近づいたために、農家の人々は少し満足したことから、小満と名づけられたとも言われています。中1生は、朝、始業前に校内で草花を摘み、理科の時間に顕微鏡で観察していました。

本日から、朝の登校時間以外は、校門を閉じた状態にしています。学校関係者や文化財見学者など、正当な理由があって来校された方は、ご自身で門を開け、後に人や車両が続いてない時は、通過後に必ず門を閉めてくださいますよう、ご協力をお願いします。

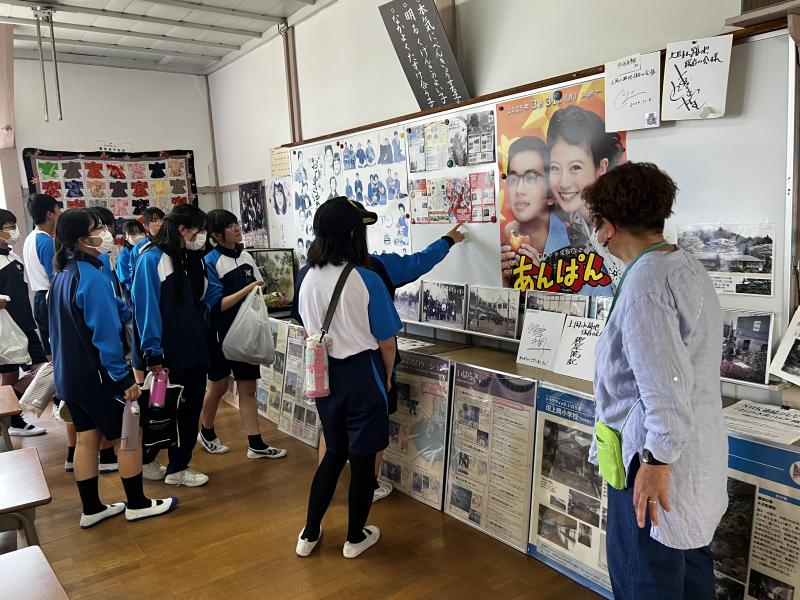

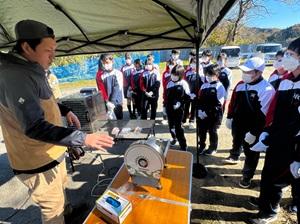

本日、中2は、大子町にて探究活動を行いました。大子町への移動は、本校前の堀を通る水郡線を利用。ほとんどの生徒は水郡線に乗ることじたい初めてで、ローカル鉄道の今後のあり方について考えるきっかけにもなりました。

大子町では、「お茶の北限」にて、茶摘みを体験。地域の特色ある農業について学びました。

また、旧上岡小学校を訪問し、少子高齢化が進む地方の実情を肌で感じるとともに、ドラマや映画のロケ地としての廃校活用の取組について学びました。

天候にも恵まれ、楽しく実り多きフィールドワークとなりました。今回の訪問に際し、大歓迎してくださった大子町の皆さんに心より感謝申し上げます。

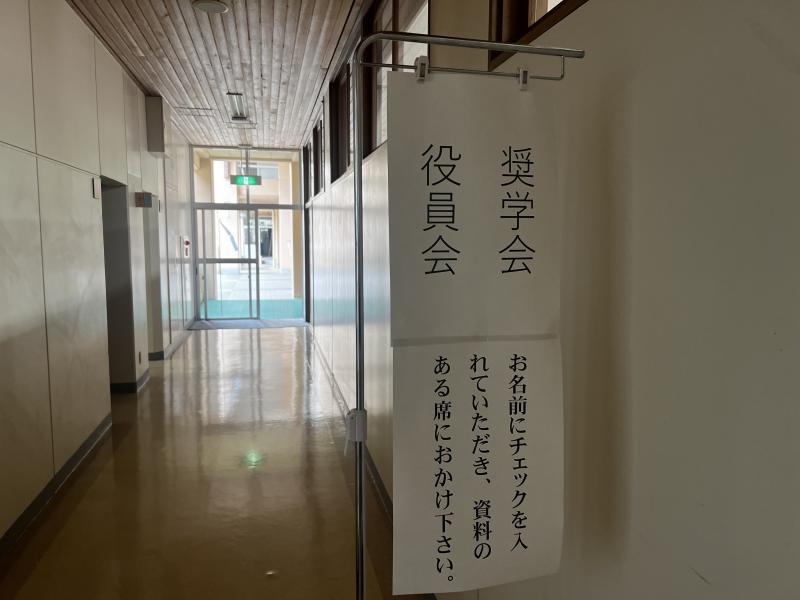

本日、保護者の皆さまにより構成される奨学会の総会が開催され、令和6年度決算、令和7年度予算について審議されました。また、新役員が選任されるとともに、退任される会長、監事に感謝状が授与されました。奨学会のご支援により、歩く会、学苑祭等をはじめ、学校の教育活動の充実が図られていることに、心より感謝申し上げます。

またあわせて、保護者の皆さまに授業も参観していただきました。写真は、中3の国語の時間、ビブリオバトルの様子です。

本日、全校で大掃除を行いました。生徒たちは、ふだん時間の関係で十分行き届かないところまで、丁寧に掃除していました。

本日、校内への不審者侵入を想定した避難訓練を、中高合同で実施しました。各教室において、カーテンを閉め、バリケードを築くなど、冷静かつ迅速に行動することができました。また、生徒支援部長から、非常時の帰宅手段の説明を含む危機管理指導が、校長から、講評とともに、門や昇降口等の管理を強化していくことについて説明がありました。

4月15日から本日5月14日は「みどりの月間」。校内の緑も、すっかり濃くなりました。

本日、中1を対象に、「水戸一高はなぜ日本野球において『聖地』の一つであるのか」をテーマとして特別講演を行いました。講師は、水戸一高卒業生で、スポーツ報知編集委員の加藤弘士さん。全国有数の歴史を誇る水戸一高硬式野球部の歴史等について、わかりやすく教えていただきました。また放課後には、希望する生徒が硬式野球部の練習を見学させていただきました。

本校では、9月に実施する中2の国内研修旅行の中で、大阪・関西万博を訪問する予定です。今日は、校長先生を講師に、事前学習のキックオフとなる授業を行いました。安全かつ実り多き研修となるよう、しっかりと準備していきます。

本日、非常時に備え、集団下校訓練を行いました。生徒たちは、11の方面ごとにまとまって、冷静かつ迅速に行動することができました。今後とも、生徒の危機管理能力を高めてまいります。

本日昼休み、昨年度台湾、米国に派遣された高校生の代表が、現地で学んできた成果を、中3生に発表しました。まもなく今年度の募集が始まりますが、中3生にとって、先輩の体験談は大いに参考になったようです。

本日、ノーベル賞候補者とも評される神原秀記博士(昭和38年水戸一高卒。日立製作所名誉フェロー、フロンティアバイオシステムズ代表)をお迎えし、中高の新入生を対象に講演会を開催しました。幼少期や在校時のエピソード、研究開発の苦労、後輩へのメッセージなど、盛りだくさんのお話を通じ、生徒たちは大きな刺激を受けていました。

本日、総合の時間を初めて全校合同で実施し、学年の枠を超えて交流しました。具体的には、「水戸一の道」の8つのテーマごとに教室を分け、2・3年生が1年生に、これまで探究してきた内容を発表し、質疑応答等を行いました。1年生は、先輩たちから教えてもらったことも参考にしつつ探究を深め、秋・冬にガイドツアーを開催する予定です。

爽やかな晴天の下、連休が明けました。校内には、生徒たちの元気な声が響いていました。

本日、他の中高全学年が校外に出かける中、中1は校内で全日探究を行いました。

まず、校内の豊かな緑を知り、親しむため、舘野正樹・前東京大学附属植物園長の指導・助言の下、フィールドワークを実施。クラス横断で10の班に分かれ、木々のスケッチやヒノキのプレート付けを行いました。

その後、階段教室にて、舘野先生から北関東の植生の特徴等についてご講演いただきました。

次に、リストに示された100個の言葉を校内で見つけ、写真に収める「スカベンジャーハント」を実施。生徒たちは、校内の隅々を、目を凝らしつつ巡っていました。

最後に、本郷和人・東京大学史料編纂所教授から水戸の歴史等に関する講義を受け、暗記学問ではない日本史の面白さや勉強に臨む姿勢等を学ぶことができました。

本日、2年生・3年生は、全日校外学習でした。生憎の雨模様でしたが、2年生は、水族館の見学や干し芋、いちご狩り体験を行い、3年生は、那須どうぶつ王国を訪問。バスの車中を含め、クラスの親睦を深めることができました。

5月初日の本日、高3・高1・中1を対象に、最後までやり抜く力(GRIT)を高めるセミナーを開催しました。講師は、東京大学の滝沢龍先生(東京大学教育学研究科、医学系研究科。精神科医、臨床心理士)。医学、心理学両面からの、科学的根拠に基づく実践的なお話に、生徒たちは真剣に耳を傾けていました。

今日は「図書館記念日」です。1950年4月30日に図書館法が公布されたことを記念し、制定されました。本校の図書館は、作家の恩田陸さんが在校されていた当時の場所にあります。本日も、多くの生徒が読書や調べ学習、自習などに利用していました。

交通安全意識の向上と安心・安全な登下校に資するため、本日、自転車利用に関する安全指導を行いました。

参加した生徒たちは、交通マナーアップ委員からの説明や、担当教員からの指導を真剣に聴いていました。

対面式、生徒総会、今年度最初の定例生徒集会が開催されました。対面式では、生徒会長による代表挨拶のあと、新入生代表が力強く抱負を述べました。

生徒総会では、決算・予算を審議するとともに、生徒会役員を紹介。

定例生徒集会では、応援団も登壇しての校歌斉唱、校長講話、表彰(化学部、吹奏楽部、スキーモーグル個人)、委員会(学苑祭、歩く会、説明会、放送)からの伝達と、「副教科は学ぶ必要があるか」をテーマにした自由討論がありました。

本日、中学1年生は、水戸市少年自然の家にて、オリエンテーション研修を実施しました。豊かな自然の中、カレーづくりやレクリエーション等を通じ、クラスの親睦を深めることができました。

本日、奨学会役員会が開催され、令和6年度決算、令和7年度予算等についてご審議いただきました。奨学会のご支援、ご協力により、本校の教育活動は成り立っております。とりわけ、全体の運営を担われている本部役員の皆様、評議員の皆様のご尽力に、心より感謝申し上げます。

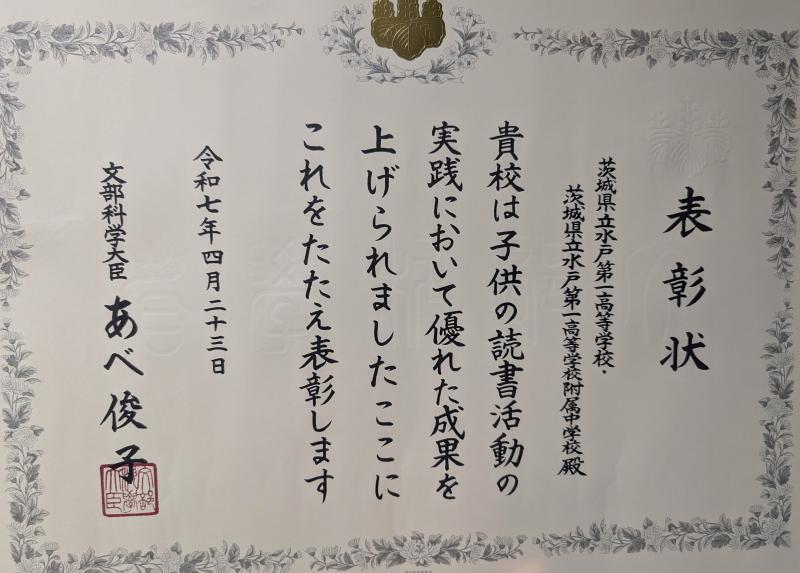

今日は、子ども読書の日。本校は、「令和7年度子供の読書活動優秀実践校」の文部科学大臣表彰を受賞し、本日、東京で表彰式がありました。

附属中での第70回青少年読書感想文全国コンクール(主催:公益社団法人全国学校図書館協議会、毎日新聞社)、高校での第44回全国高校生読書体験記コンクール(主催:公益財団法人一ツ橋文芸教育振興会)での学校賞受賞に続く、三度目の受賞となりました。直近回での三賞受賞(読書3冠)は、全国で本校だけです。

受賞を機に、より一層、読書活動に力を入れてまいります。

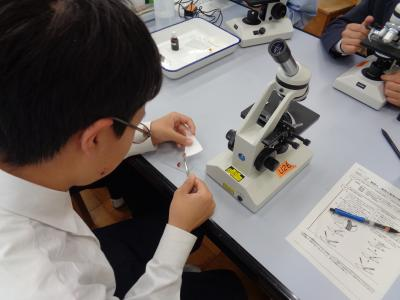

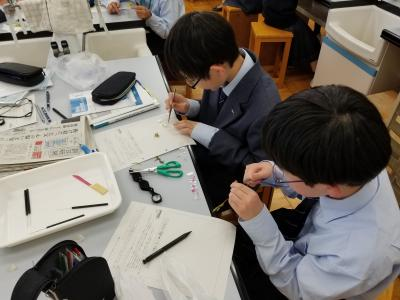

1年生と2年生の理科の授業で、観察を行いました。1年生は「花のつくりの観察」で、自分で持ってきた花をルーペで観察し、さらに分解して詳しく観察。2年生は「細胞の観察」で、植物細胞としてタマネギの表皮を、動物細胞として自分の頬の内側を綿棒で軽くこすったものを、顕微鏡で観察。どちらの学年も、集中して取り組んでいました。

本校では、きめ細やかに生徒の学びを支援するため、放課後、定期的に「フォローアップ学習会」を開催しています。本日は、希望する生徒(2・3年)が各自教材を持参し、担当の先生に質問しながら、英語、数学、国語の学習を行いました。

自然豊かな本校では、この時期、固有種のカントウタンポポが咲き、教室からも見ることができます。先日、水戸一高を50年前に卒業された元生物部員が来校され、在校時には公害の影響からか、ほとんど見られなかったカントウタンポポがたくさん咲いていることに感動されていました。生徒たちには、より一層校内の自然を守り、親しんでもらいたいと願っています。

本校では、よりゆとりを持って個に応じた活動ができるよう、今年度から5時間授業の日を増やすこととし、その初回が今日でした。授業終了後、図書館に寄って本を読む者や、校外活動に向かう者など、生徒は各人各様に時間を活用していました。

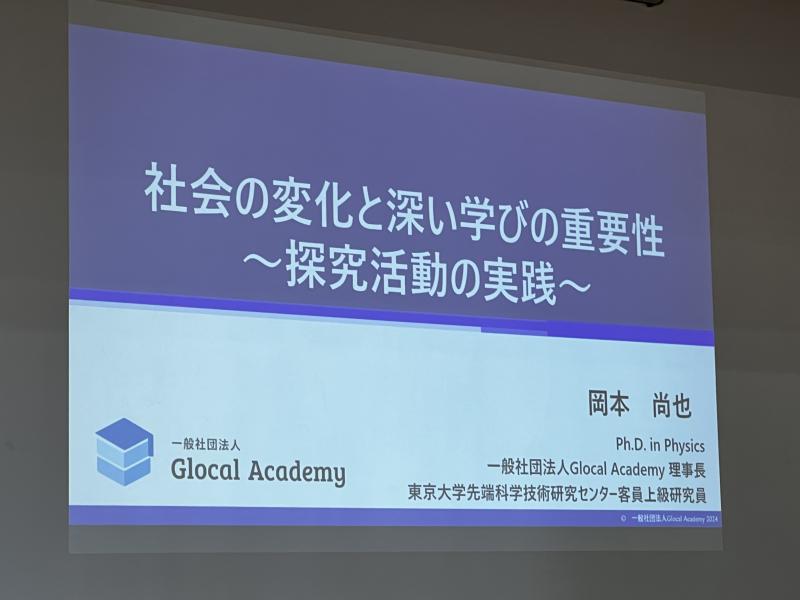

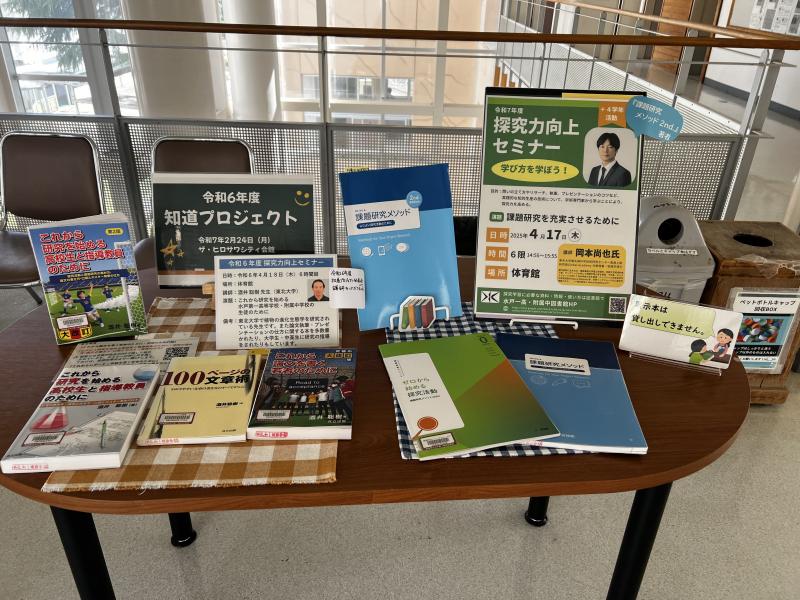

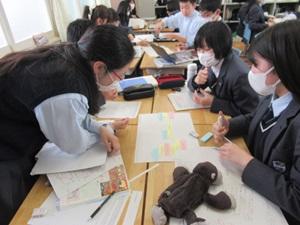

本日は、岡本尚也先生( Glocal Academy代表理事、東京大学先端科学技術研究センター客員上級研究員)を講師に迎え、高2と中2を対象に、「探究力向上セミナー」を開催しました。今後、探究活動を進めていく上で、参考になる内容を幾つも教えていただきました。

今日は、本校における「全国学力・学習状況調査」の実施初日。3年生は、コンピュータ上で理科の問題やアンケートに真剣に取り組んでいました。得られた結果は、個々の児童生徒への教育指導や学習状況の改善・充実等に活かしてまいります。

今日から、各学年で身体計測が始まりました。個々の生徒の健康状態を的確に把握し、健やかな成長・発達につなげていきます。

昨日の雨で、校内の桜もかなり散り、水たまりには花筏ができていました。

給食では、名残を惜しむかのように、桜ゼリーが提供されました。

今週から、新学年の授業が本格的に始まっています。

昨日夕方、奈良の学校で落雷被害が発生したことを受け、校長から雷への適切な対応方法について、全校放送にて具体的に指導するとともに、教室や昇降口にポスターを掲示するなど、改めて対策の徹底を図りました。

新1年生は、オリエンテーション2日目。階段教室にて、校長、学年主任、養護教諭等からの話を聞くとともに、図書館をはじめとする校舎内の見学、係決め、集合写真撮影等を行いました。

また、給食では、生徒たちの健やかな成長を願って、たけのこのスープが提供されました。

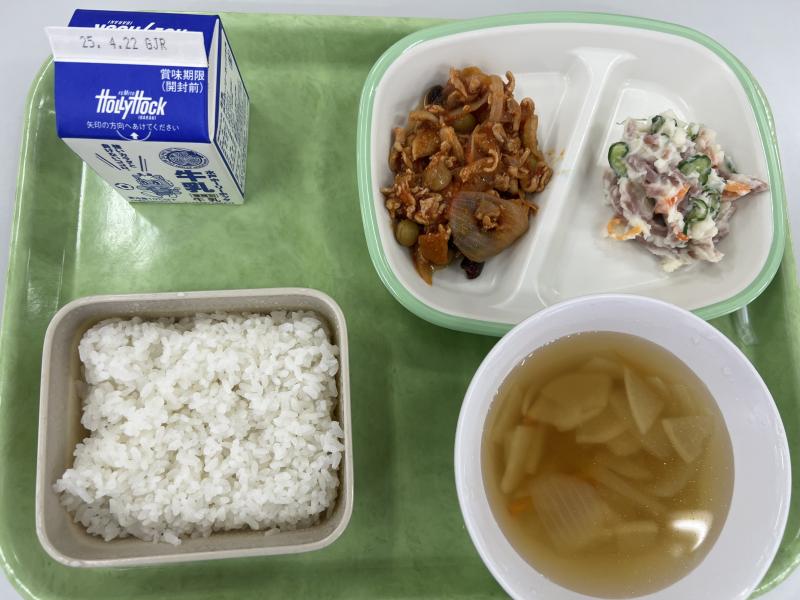

今日は、全学年、オリエンテーションを行いました。給食も、今日が初日。新1年生の配膳は、2年生が手助けして行いました。

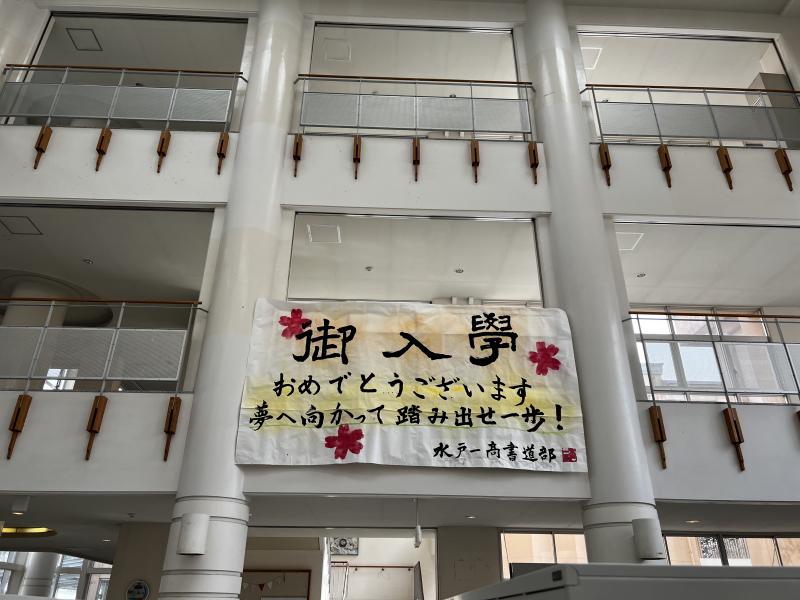

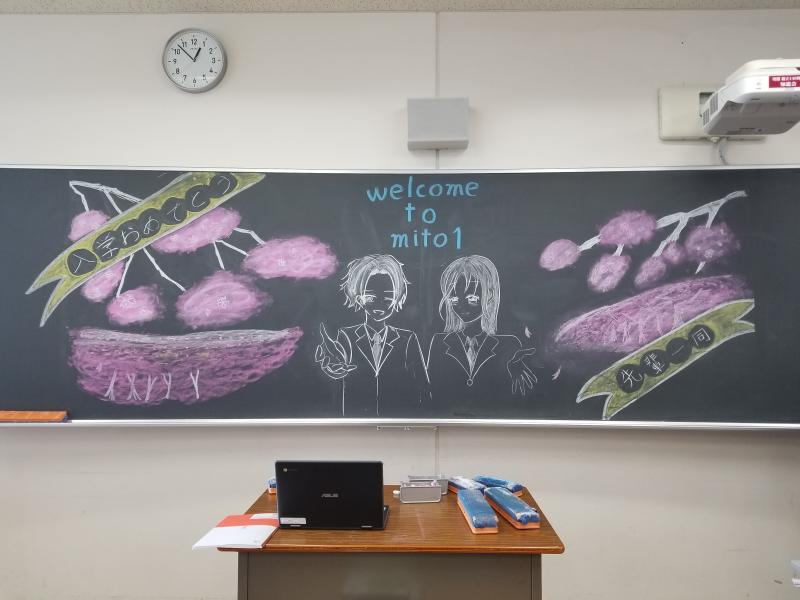

4月8日、満開の桜と青空の下、令和7年度の入学式を体育館にて中高合同で挙行しました。高校243名、附属中学80名の新入生が、晴れて本校の一員となりました。新入生の皆さん、入学おめでとうございます!

4月7日午後、令和7年度前期生徒会本部役員の認証式を、中高合同で開催しました。まず、校長から、高校5名(会長1・副会長4)、附属中学4名(会長1・副会長3)の生徒会本部役員に認証書が授与され、各役員の挨拶の後、校長、副校長、教頭、特活部長から激励の言葉が送られました。

4月7日午前、令和7年度の新任式・始業式を、体育館にて中高合同で開催しました。新職員18名の紹介、校長講話、第2・第3学年担当職員の紹介が行われました。

その後、附属中学校だけで集会を行い、生徒会役員の紹介、教頭挨拶、新任職員挨拶、生徒支援部長からの講話を行い、生徒・職員一同、気持ちも新たに令和7年度の活動をスタートさせました。皆様、今年度もよろしくお願い申し上げます。

校内の桜は、満開を迎えています。

令和6年度末をもって、中高あわせて18名の職員が本校を離任することとなり、体育館にて離任式を開催しました。春休み中ながら、多くの生徒が集まり、先生方との別れを惜しみ、謝意を示しました。

昨日、水戸地方気象台から、桜(ソメイヨシノ)の開花発表がありましたが、校内でも、桜の花びらが開き始めました。城址の学び舎も、いよいよ春めいてきました。

3月21日(金)は、令和6年度の終業日。 オンラインで終業集会を行いました。校長から、「卒業式を振り返って」と「新学年に向けて」の2つのテーマで講話がありました。

集会後、一年間使用した教室等を丁寧に掃除し、 各クラスで学級活動を行い、終業を迎えました。

皆様、この一年間、 本校の教育活動に多大なるご理解とご協力を賜り、 誠にありがとうございました。 令和7年度もよろしくお願い申し上げます。

※校長講話は、こちら(終業集会校長講話.pdf)をご覧ください。

今日は、今年度最後の給食。サーモンフライ、フレンチサラダ、玉ねぎのスープ、パンのメニューでした。1年間、おいしい給食をありがとうございました。

本日、令和6年度卒業式が行われました。

卒業生のために在校生が飾り付けてくれた教室で、最後の学活。有志の生徒による卒業ムービー上映に始まり、一人一言。楽しかったことやつらかったこと、すべての経験がこれからの糧となってくれるはずです。80人一人一人にとって意味のある中学校生活だったことを願うとともに、今後の飛躍を楽しみにしています。

卒業、おめでとう。

※校長式辞は、こちら(校長式辞.pdf)をご覧ください。

今日は、中3にとって最後の給食でした。リクエストをとって、大好きなメニュー(唐揚げ、中華春雨サラダ、とん汁、大学芋)を揃えました。

今日は、高校生のゲストを招いて給食を食べる生徒もいました。

12日(水)に、生徒会主催で3年生を送る会、謝恩会が行われました。3年生を送る会では、在校生が卒業生との混合チームで、これまでの学校生活を題材としたクイズを楽しんだり、在校生代表によるダンスの発表があったりと、楽しいひとときを過ごしました。謝恩会では、3年生からお世話になった先生方に寄せ書きや吹奏楽部からの演奏のプレゼントがありました。50分授業と短い時間ではありましたが、温かな時間を過ごすことができました。

高校の合格発表、卒業式が翌週に控える中、薬医門の脇にある梅の花が咲き始めました。今年は気温が低い日が続き、雨も少なかったことから、例年よりも開花が遅れていましたが、白く美しい花が徐々に開いてきています。

訪問5日目の3月7日(金)は、午前中、今年没後50年となる蒋介石(蒋中正)中華民国初代総統を記念する「中正紀念堂」を訪問。衛兵交代式を視察するなどしました。

午後、桃園空港を経ち、成田空港へと帰国の途につきました。

訪問4日目の3月6日(木)は、「B&Sプログラム」を実施しました。生徒たちは、5人ずつの8班に分かれ、現地の大学生とともにホテルを出発。英語でコミュニケーションをとりながら、事前に立てた計画に基づき、公共交通機関を使い、台北市近辺の名所を巡りました。

また、夕方は、「台湾のベニス」とも呼ばれ、異国情緒漂う港町・淡水を探索しながら、自由に夕食をとりました。

訪問3日目の3月5日(水)、午前中は、世界有数の博物館として名高い故宮博物院を訪問し、ガイドさんによる解説ツアーのあと、自由に館内を巡り、さまざまな文物を見て、見聞を広げました。

午後は、旧帝国大学の一つであり、台湾のトップ大学と評される台湾大学を訪問。文学部・台湾文学研究科の謝欣芩先生の講義を受けるとともに、同大学の学生さんにキャンパスを案内していただき、歴史あるキャンパスの中で、教養を深めることができました。

台湾は、食事も大変美味しいようです。

訪問2日目の3月4日(火)は、「台湾のシリコンバレー」と呼ばれる新竹市を訪れました。午前中は、半導体受託生産世界最大手であるTSMC社の博物館と、科学園区科技生活館(Science Park Life Hub)を訪問し、最先端の科学技術について学びました。

午後は、去る2月5日に本校に来訪された、国立新竹科学園区実験高級中等学校(NEHS)を訪問しました。盛大な歓迎式や授業体験、キャンパス見学等を通じ、両校の友好親善を深めるとともに、他国の学校生活について体感することができました。

今年度の台湾派遣団(高校1年生29名、附属中学3年生11名)が、3月3日(月)、雪が舞う成田空港から台湾・桃園空港へと出発しました。桃園空港に無事到着した後、フードコートにて食事をとり、台湾新幹線とMRTを乗り継いでホテルへと向かいました。公共交通機関を利用することにより、現地への理解をより深めることができました。

2月24日(月)午後、1年間の探究学習の成果を発表する中高合同の「知道プロジェクト発表会」を、ザ・ヒロサワ・シティ会館で実施しました。発表の主役は高2生ですが、高校生のドリームパス(1期生が昨年から継続して取り組んでいます)、中1生の水戸一の道、中3生のコーポレートアクセス(企業探求)の成果の発表もありました。

2月24日(月)午前、卒業を間近に控えた中3生は、学年レクリエーションを行いました。けいどろ、人狼、ドッジボールの3種目を実施し、企画・準備・運営のすべてをホームルーム代表・委員が行いました。特に、人狼はオリジナルの役職を考えるなど工夫が凝らされているものでした。2時間という時間もあっという間に過ぎ、よい思い出づくりとなったようです。

2月24日(月)午前、「水戸一の梅まつり」として、校内ガイドツアーを中1が日本語で、中2が英語で行いました。海外・県外からの観光客や、4月に入学予定の新1年生を含め、大変多くのお客さまにご参加いただきました。優しく笑顔で生徒たちのガイドを聴いてくださった参加者の皆様、ありがとうございました。

全国の御城印を集めている兄弟

見ごろの梅の木の下で

2月20日(木)は定例生徒集会と前期生徒会役員選挙立会演説会が行われました。

前期生徒会役員選挙の立会演説会では、会長、副会長に立候補した5人の生徒が責任者とともに、公約を正々堂々と述べました。

2月17日(月)の放課後に、高校図書委員会主催の中高合同ビブリオバトルが開催され、中学校からは6人の生徒がバトラーとして参加しました。バトラーの中学生の中には昨年度から引き続き出場している生徒もいれば、今回初めて参加した生徒もいました。バトルの様子を参観していた生徒の中には、来年も参加してみたいと意欲を高めている生徒もいました。どのプレゼンも素晴らしく、投票では接戦になりました。ビブリオバトルを通して、読書により親しんでほしいと思います。

2月19日(水)の中1理科の授業の様子です。再結晶の実験をしていました。

本日の給食は、日本の味巡りシリーズとして、福島県にゆかりのメニューを提供しました。ひきないり、ざくざく汁、ソースカツを美味しくいただきました。

2月18日(火)、東日本大震災クラスの地震(震度6弱以上)の発生を想定した防災訓練を行いました。水戸市内でいっせいに行われるもので、生徒には予告なく実施しました。緊急速報が流れる中、生徒たちは、机の下にもぐって頭を守るなどの安全行動を、冷静かつ迅速に行うことができました。

2月17日(月)、筑波大学の医療系サークルCoMedつくばから講師をお招きし、中学2年生が保健体育の授業の一環として心肺蘇生法について学習しました。

全体で心肺蘇生の一連の流れについて説明を受けた後、グループに分かれ、胸部圧迫の仕方やAEDの使い方について、実演を交えながら実習を行いました。

胸部圧迫の実習では、始めはコツがうまくつかめなかったようですが、徐々にポイントを理解し正確に行えるようになりました。

生徒からは、「胸部圧迫は実際にやってみると難しかった」「一人で対応しなければいけない状況のときは、体力的にもかなり大変だと思った」などの感想が聞かれました。いざというときに備え、大変有意義な実習となりました。

附属中生徒会企画の高校生との交流給食が行われました。中3生対象の交流給食は2回目となります。附属中での生活も残すところ10日あまりとなった今、高1の先輩から高校での生活や学習の様子を伺ったり、好きな話題で盛り上がったりする姿が見られました。間近になった高校生活へのイメージを膨らますことができた給食となりました。高校生の皆さん、ありがとうございました!

本校には、県内だけでなく全国の報道機関から取材訪問があります。2月14日(金)には、朝日新聞名古屋本社から、中高一貫教育の最前線を取材されるため、記者の方が来校されました。中学の各教室等を見学され、活気ある授業を体感していただきました。

2月13日(木)、学校評議員(5名)と保護者代表(奨学会会長)による、学校評議員会を開催しました。校長から学校の取組や課題等についてご説明した後、授業や図書館等の校内施設を見学していただき、質疑応答・意見交換を行いました。いただいた数々のご意見、ご助言を学校運営に活かしてまいります。

中2の理科の授業では磁界の実験を行っていました。

放課後は委員会活動です。後期の通常活動最終回でした。次回は後期の活動の振り返りです。

2月7日(金)、風が吹くものの冬晴れの中、第2回校内駅伝大会を実施しました。中1~中3までそろった昨年度、縦割りチームを編成しての駅伝大会を開催し、今年度は2回目となります。学年の壁を越えてたすきをつないだり、大きな声で応援したりする姿があちこちでみられました。運営なども生徒主体で行いました。

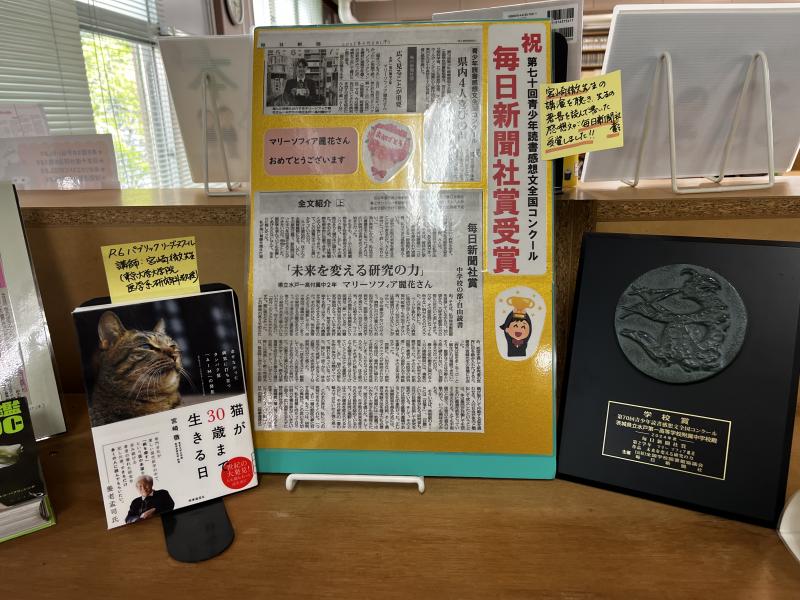

2年B組のマリーソフィア麗花さんが、第70回青少年読書感想文全国コンクールで、内閣総理大臣賞に次ぐ「毎日新聞社賞」を受賞しました。昨年8月に本校で開催した「パブリックリーダースクール」にて、医学研究者の宮崎徹先生の講演をお聞きし、その後、先生のご著書『猫が30歳まで生きる日 治せなかった病気に打ち克つタンパク質「AIM」の発見』を拝読して書いた感想文での受賞です。併せて、本校にも「サントリー学校賞」が贈られました。今回の受賞を機に、読書活動をいっそう促進してまいります。

授賞式で著者の宮崎徹先生との記念撮影

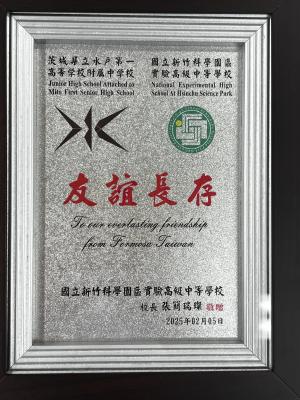

2月5日(水)、世界最大の半導体メーカーTSMC社等が立地し、「台湾のシリコンバレー」と呼ばれる台湾・新竹

サイエンスパークにある国立新竹科学園区実験高級中等学校(NEHS)から生徒28名・教員2名が来校されました。台湾のトップ校とも評される同校の極めて優秀な生徒たちとの交流は、本校生にとって大いに刺激となりました。3月4日(火)には本校派遣団が同校を訪問する予定で、両校の交流をさらに深め、日本と台湾の友好・親善へとつなげてまいります。

校長からの歓迎挨拶と学校概要説明

中2生の案内による英語キャンパスツアー

中3生に対するNEHS生徒の研究発表

訪問にあわせフロアに台湾関係の書籍を展示

来校記念に贈られた盾

このたび、2月24日(月)に開催予定の校内ガイドツアー「 水戸一の梅まつり」にあわせ、 水郡線の車内で流すアナウンスを、中2生2名が収録しました。 2月15日(土)から24日(月)の日中に、水戸駅停車中の水郡線車内にて、 本校前に広がる水戸城の堀と土塁の魅力や、 2月24日(月)の校内ツアーの概要を生徒の声で伝えます。 機会がありましたら、ぜひお聴きください。

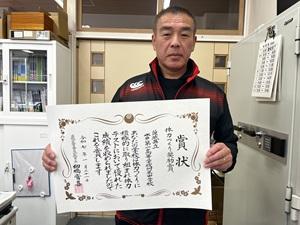

本校は、今年度の体力テストにおいて顕著な成績の伸びを示したことから、県教育委員会より「体力つくり奨励賞」をいただきました。今回の受賞を機に、生徒の体力づくりにより一層取り組んでまいります。

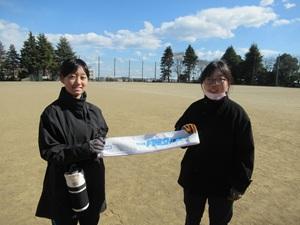

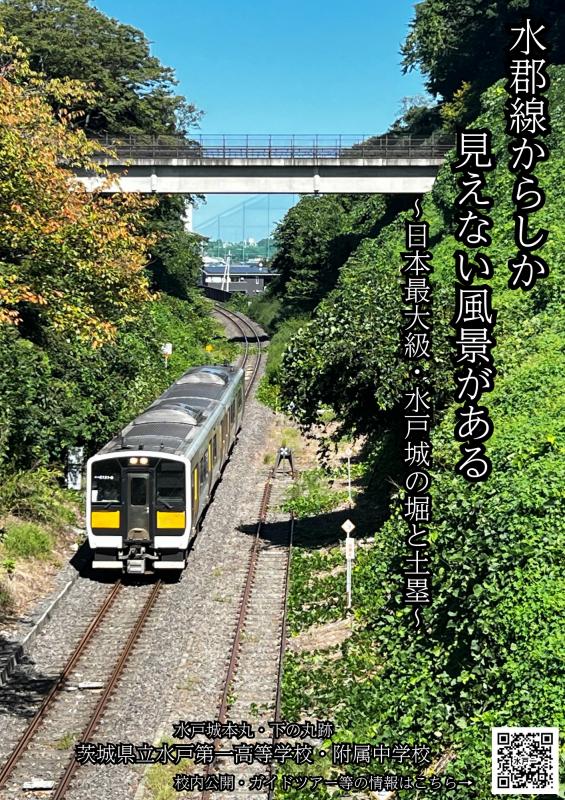

本校では、学校の前を通る水郡線を利用して、昨年11月に中2生が大子町を訪問し、探究活動を行ったところですが、このたび、同線の活性化に資するため、ポスターを作成しました。QRコードで、2月24日に開催予定の校内ガイドツアー「水戸一の道」のサイトともリンクさせています。ポスターは、JR東日本水戸支社と連携し、茨城県及び福島県の44駅に貼らせていただきました。

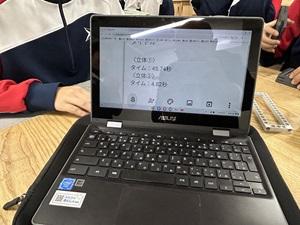

教科横断的なリテラシーやコンピテンシーなど、社会で活躍するために必要な「学び続ける力」を測定するためのアセスメントテストである「みらいPASSジュニア」を本校では導入しています。

日々の授業や家庭での学習や総合的な学習での探究、部活動や行事などの特別活動などを通して、1年間でどのような力が伸びたのか、次の1年間でどのような力を伸ばしていけばよいのかを把握するとともに、自分自身の特性を知ることで自分の将来を考えるきっかけとするものです。今日は、中3生が取り組みました。

本校の給食では、地元産の食材を積極的に使用しています。今日は、茨城県産の大豆を使った納豆が提供されました。納豆が出る日は、特にご飯がすすむようです。

1月29日(水)の中3生の体育は、ダンス発表会でした。ペアのグループから10人を超える大きなグループまで幅広く、曲目も自分たちで選んで、練習に取り組みました。どのグループも練習の成果を存分に発揮して楽しんでいるようでした。司会進行やカメラ撮影、音響などすべて生徒自身で運営しました。素晴らしい発表会となりました。

1月29日(水)、定例生徒集会がオンラインにて開催されました。高3生にとって最後の集会であり、自由討論も高3生に登壇者を限定して、自由なテーマで実施。勉強と部活・委員会活動との両立など後輩へのメッセージや同級生への想い、自由討論の在り方に関する議論、歌やモノマネに至るまで、熱い言葉があふれる時間となりました。

高校生が主体となって運営している行事ですが、中学生の放送部員は裏方でカメラマンなどの仕事に取り組んでいます。

本校では、国際理解を深めるため、「世界の味めぐり」として各国の料理を定期的に学校給食で提供しています。

今回は、カナダを取り上げ、サーモンフライやコーンスープ、小松菜とベーコンのサラダ、メープルシロップ、丸パンなどを提供しました。

生徒たちにも、大変好評だったようです。

現地時間1月16日、 生徒たちはサンフランシスコ国際空港から日本へと向かいました。 5泊7日の短い研修旅行ではありましたが、生徒たちは米国西海岸 の自由な雰囲気、勢いのある大学・企業、最先端のテクノロジー・ アートなどに触れ、生涯忘れ得ぬ大きな刺激を受けたようです。

米国派遣の実施に当たっては、多くの皆様にお世話になりました。 特に、水戸一高卒業生の阿部鉄弥様、知道会、 常陽知道会から多大な経済的支援をいただきました。ここに心より感謝申し 上げます。

現地時間1月15日には、午前中、世界トップレベルの評価を受けるスタンフォード大学を訪問。生徒たちは、Dang博士とMairal教授から、”Biodesign for the World”のテーマで講義を受けるとともに、ワークショップを行いました。また、学生ガイドによるキャンパスツアー、ダイニングホールでのランチ、ブックストアでの買い物など、充実した時間を過ごしました。

芦田聡子さん(附属中1期生、高1)デザインの学校ペナントを先生方に贈呈

午後は、世界中のイノベーションを加速させることをミッションとして掲げるグローバル企業・PLUG&PLAY社を訪問。オフィスツアーや業務に関する質疑応答等を行い、ビジネスに関する見識を深めました。

現地時間1月14日には、ノーベル賞受賞者を116名も輩出している名門・カリフォルニア大学バークレー校(UC Berkeley)を訪問。生徒たちは、情報工学(AI)が専門のOlaf Groth教授からの講義や学生によるガイドツアーをはじめ、キャンパスライフを大いに満喫しました。

現地時間1月13日には、Santa ClaraにあるWilcox High School を訪問。生徒たちは、それぞれのバディと授業に出たり、ランチをとったりするなど、現地の高校生活を体験することができました。同校への訪問にあたっては、現地在住の水戸一高卒業生・上田敏子さんにお世話になりました。

現地時間1月12日には、シリコンバレーを訪問。Google、Appleの施設やミュージアム(San Jose美術館、The Tech Interactive)にて、最先端のテクノロジーやアートを満喫する一日となりました。

到着初日、現地時間1月11日には、サンフランシスコ講和条約の舞台となったオペラハウスやゴールデンゲートブリッジ、ツインピークスなど、サンフランシスコの名所を巡り、生徒たちは見聞を広げました。

今年度の米国派遣団が1月11日(土)、日本を出発し、空路サンフランシスコへと向かいました。成田国際空港へ向かうバスの中では、派遣団団長の幾島光太郎君(12組)が、「尽十方界是全身」という言葉をモットーにあらゆることを肌で感じて学ぼう、と40名(高校1年生35名、附属中学3年生5名)の団員一同の士気を高めました。あらゆる面で成長し、そして何より元気に帰ってこられるよう、気を引き締めて、搭乗して行きました。

同日、約9時間のフライ卜のあと、全員無事にサンフランシコ国際空港に到着しました。

本日から令和7年、巳年の授業がスタートし、生徒たちが元気に登校してきました。

昇降口で生徒たちを出迎えたのが、「常山蛇勢」と題する大作。書道部と美術部が共同制作したものです。

「常山蛇勢」とは、「中国の常山に棲むとされる両頭の蛇は、頭を攻撃すれば尾で、尾を攻撃すれば頭で、体を攻撃すれば頭と尾で反撃し、どこにも隙がない」との故事から来ています。この言葉に、「巳年」に際し、脱皮しながら成長していく蛇のごとく、弱点を克服しながら強くなっていこう、と誓う気持ちを感じました。

皆様におかれましては、輝かしい新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。

旧年中は、本校の教育活動に格別のご理解とご支援を賜り、誠にありがとうございました。

令和7年(2025年)、高校は創立147周年、附属中学校は創立5周年を迎えます。

教職員一同、「至誠一貫」「堅忍力行」の校是の下、生徒にとって「最高の出会いと出番がある学校」を目指し、教育活動に邁進してまいります。

本年が皆様にとりまして幸多き一年となりますことを心よりお祈りいたしますとともに、本校の教育活動への変わらぬご支援、ご協力をお願い申し上げます。

元旦の本校

撮影:河野秀幸・知道会幹事長(写真部OB)

12月23日(月)、今年最後の定例生徒集会と終業式をオンラインにて開催しました。

定例生徒集会では、まず、書道部、美術部、山岳部及び作文で優秀な成績を収めた個人への表彰が行われました。次に、歩く会実行委員会、卒業式実行委員会、生徒会本部からの連絡、応援団による高3受験生へのエールのあと、大晦日の過ごし方について、活発に自由討論が行われました。

終業集会では、校長先生から、Sleep, Study, Sunbathing, Screenの4つのSに留意しながら、新年に向け「習慣の大掃除」をしてほしい、うれしいときほどまわりを見よ、「今の体調は?」という「大問0」で満点を目指せ、自分なりにベストを尽くし最後は「なるようにしかならぬ」と思い切れ、といった話がありました。

生徒の皆さんには有意義な冬休みを過ごして、冬休み明けに元気な姿で登校してくれることを祈っています。

令和6年の終業に当たり、関係の皆様方の本校教育活動に対するご理解とご支援に、心より感謝申し上げます。来年もよろしくお願いいたします。

12月17日(火)、水戸地方裁判所より総務課広報係の長妻様をはじめ、水戸地方裁判所所属の裁判官2名の方を講師としてお招きし、中学3年生社会科の授業の一環として出前授業を実施しました。

司法制度や裁判員制度について詳しく講義をいただきました。質疑応答では、講義の内容や事前学習などを踏まえた質問が絶え間なく続き、20分ほどあった時間もあっという間に過ぎました。

「有権者という膨大な人数の中から選ばれる可能性は少ないと思うが、ぜひ一回参加してみたいと思った」「実際に裁判官の方の話を聞く機会は滅多にないため、裁判員制度や裁判官の考えていることなどに関して率直に話を聞けたことは非常に良い機会だった」などの振り返りからも、あと3年ほどで成人になるなかで、とても有意義な機会になったようです。

12月16日(月)に、方面別下校訓練を行いました。オンラインで行われた事前指導では、防災に関してSDGs委員会と保健委員会から発表があり、非常食の試食も行いました。

このような機会をきっかけに、おうちの人と自宅の防災についてぜひ話し合っていただければと思います。

12月6日(金)の学活で、中学3年生は、年末も近いということで生徒発案で学級レクを行いました。

各学級で企画したゲームで、楽しいひとときを過ごすことができました。2024年も残るところ半月です。

企画運営した皆さん、お疲れ様でした!

12月3日(火)に、つきのみち助産院から助産師の池田梨恵先生をお招きして、中学1年生を対象とした「いのちに関する講演会」を実施しました。

普段の生活の中でなかなか考える機会のない「いのち」について、じっくりと考える貴重な機会となりました。自他の「いのち」を大切にし合える関係を深めていきたいですね。

各界のトップランナーとして活躍されている社会人9名をお招きし、「+4学年活動」の一環として高2と中2の生徒を対象に、キャリア探究対話を開催しました。生徒たちは、事前に選んだ2名の講師から、1時間ずつ、中高時代のことから大学・職業の選択、社会での経験談等を伺い、活発に質疑応答を行いました。生徒たちにとって、自らのキャリア形成への関心・意欲を高める貴重な機会となりました。

石川 城太先生(学習院大学国際社会科学部教授、元一橋大学経済学部長)

潮田 ひとみ先生(東京家政大学大学院人間生活学総合研究科・家政学部教授)

金原 靖久先生((株)INPEX特任アドバイザー、元(株)INPEXソリューションズ社長)

桐原 琢先生(広島桜が丘高等学校副校長、教育系YouTuber)

田野井 優美先生((株)田野井製作所社長)

塚本 俊太郎先生(金融教育家、元金融庁金融教育担当)

長城 沙樹先生(日本電気(株)Generative AI Hubナレッジリアライゼーションリード)

東山 正宜先生(朝日新聞デジタル企画報道部次長、朝日新聞宇宙部管理人)

福田 恵美子先生(横浜地方裁判所・横浜簡易裁判所判事)

今年の読書感想文コンクールの県内応募数は、中学校の部22,423点で、その中から最優秀・県知事賞にマリーソフィア麗花さん(2B)の「未来を変える研究の力」が選ばれました。

マリーさんは「猫が30歳まで生きる日-治せなかった病気に打ち克つタンパク質『AIM』の発見」(宮崎徹 著)の本で書いたそうです。入賞の感想を聞くと、「今回読んだ本を通して、自分の将来について考えることができたので、これからも読書活動を続けていきたいです。」とのことでした。

また、佳作の3人にも受賞の感想を聞きました。

「明日のひこうき雲」(八束澄子 著)で書いた、河野蒼士さん(1A)は「自分が本を読んで思ったことが伝わってよかったです。」

「希望のひとしずく」(キース・カラブレーゼ 著、代田亜香子 訳)で書いた、渡辺太造さん(1B)は「読んだ本から自分の経験を通じて伝えたいことをうまく伝えることができてよかったです。」

「ライフトラベラー 人生の旅人」(喜多川泰 著)で書いた、藤芳莉子さん(2A)は、「『ライフトラベラー』という変わったジャンルの本に挑戦して自分の考えを書き綴ることができたので、これからも挑戦したいです」とのことでした。

全員、「読書感想文集第55号」に、学校名、氏名、題名が掲載されます。最優秀に選ばれたマリーさんの読書感想文は全文掲載されます。これを機に、ますます読書に親しんでいただきたいです。

みなさん、おめでとうございました。

12月5日(木)に、水戸税務署より講師の先生をお迎えして、中学3年生を対象とした租税教室を実施しました。

動画の視聴やグループワークを交えながら、税の意義や役割、しくみについて学ぶことができました。身近な生活やライフステージと関係づけながら税について考えるよい機会となりました。

本校は、日本百名城のひとつである水戸城の跡にあります。昭和56(1981)年、薬医門を校内に移築した際に作成した2枚の案内板を、このたび全面的にリニューアルしました。新しい大型の案内板には、英文の解説を併記するとともに、カラーの写真や図版も掲載し、国内外からのお客さまに円滑に対応できるようにしました。ご来校の際、ぜひご覧になってください。

後期のSDGs委員会は、残った給食を利活用するためにコンポスト制作に取り組んでいます。今日の放課後に、いよいよ制作に取りかかりました。また、前期に取り組んだグリーンカーテンの撤去も行いました。

SDGs委員会には決まった仕事・取組はなく、その都度集まったメンバーで "think globaly, act localy" の精神で、身近にできることから、自分たちで企画して取り組んでいます。

今日の活動には、SDGs委員以外の有志の生徒も参加してくれました。ありがとうございます。

11月25日(月)、中2生が、大子町に「農業・地域探訪」に行ってきました。行きは、開業90周年となるJR水郡線を利用。本校前にある日本最大級の土塁や本城橋を下から眺めるところから、西金の採石場、久慈川の清流に至るまで、車窓風景を楽しむとともに、水郡線の活性化についても考えました。

大子町では、りんご園を訪問。園主の方から、傷があったり、やわらかくなったりするなど、そのままでは高く売れないりんごを、スライスし乾燥して「林檎紅茶」に加工・販売するなど、「農業の六次産業化」について解説いただくとともに、りんごの収穫も体験させていただきました。

昼食は、大子駅前の公共施設で、奥久慈茶の生産者の方からお話をお聞きしながら、奥久慈しゃも弁当をいただきました。

さらに、大子町の中心市街地や社寺仏閣等を巡り、町の活性化についても考えました。好天にも恵まれ、充実した研修となりました。

11月22日(金)、GRIT(最後までやり抜く力)を高めることを狙いとした、GRITセミナーを高3・高1・中1を対象に開催しました。今年度第2回の講師は、灘中高や西大和学園中高で長年教鞭をとられた作家の木村達哉先生です。「始めたからには継続すること」「他人などどうでもいいこと」など、ユーモアを交えながらお話しいただきました。あわせて木村先生には、保護者講演会でも講師を務めていただきました。

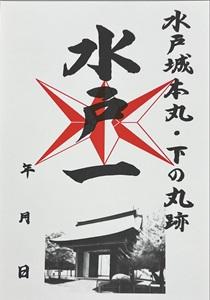

11月22日(金)は本校の創立記念日です。中1は総合的な学習の時間(ガイドツアー「水戸一の道」)を、中2と中3では教科の授業を公開しました。多くの保護者や小中学生、地域の方々等にご来校いただきました。ガイドツアー参加者には、中1が作成したオリジナルの「御城印」を差し上げ、喜んでいただきました。

平素から本校の教育活動にご理解ご協力いただいている皆様方に、改めて感謝申し上げます。

11月22日(金)、中高の交通マナーアップ委員が、朝の登校時に、交通ルールの遵守を呼びかける情報メモが入ったティッシュペーパーを配り、生徒たちに交通マナーアップを呼びかけました。また、ヘルメットを購入・着用している生徒へのインタビュー等を盛り込んだ「交通マナーアップ新聞」を作成、公開しました。

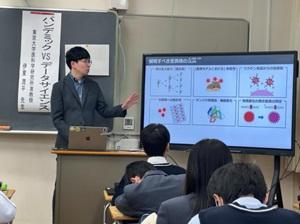

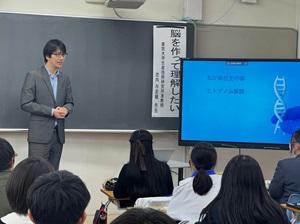

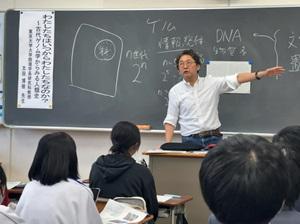

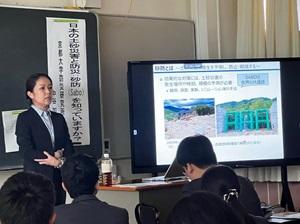

11月21日、我が国トップレベルの研究者をお迎えし、高1と中3を対象に、今年度2回目の「文理・融合講座」を開催しました。10名の先生方から、最先端の研究情報や中高時代の経験なども交えながら分かりやすく講義をしていただき、生徒たちは大いに学問への関心・意欲を高めるとともに、今後の進路選択へのヒントを得ることができました。

池内 与志穂先生(東京大学生産技術研究所准教授)

「脳を作って理解したい」

伊東 潤平先生(東京大学医科学研究所准教授)

「パンデミック vs データサイエンス」

太田 博樹先生(東京大学大学院理学系研究科教授)

「わたしたちはいつからわたしたちなのか?〜古代ゲノム学からみる人類史」

高安 美佐子先生(東京科学大学情報理工学院教授)

「社会のビッグデータから探る身近な現象に見られる法則性」

中谷 加奈先生(京都大学防災研究所教授)

「日本の土砂災害と防災:砂防(Sabo)を知っていますか?」

深澤 愛子先生(京都大学高等研究院物質−細胞統合システム拠点教授)

「オリジナル分子をデザインし、創り、機能を拓く」

増田 雅史先生(一橋大学大学院法学研究科特任教授)

「人類は『AIの時代』にどう向き合うべきか〜法制度の視点から〜」

森口 佑介先生(京都大学大学院文学研究科准教授)

「10代のための非認知能力」

山村 希先生(京都大学大学院人間・環境学研究科教授)

「新旧地図から読む水戸の変遷 」

吉田 寛先生(東京大学大学院人文社会系研究科教授)

「遊びとゲームから人間を考える」

中学生の「税についての作文」について、本校の黒澤遼さん(1B)が茨城県納税貯蓄組合連合会会長賞を、山本美怜さん(3B)が水戸税務署長賞を受賞し、11月20日(水)に行われた令和6年度納税表彰式において表彰されました。おめでとうございます!

11月19日(火)、水害を想定した避難訓練で本校グラウンドに来られた水戸市立城東小学校の児童に対し、「水戸一の道」ガイドツアーを実施しました。低学年・中学年・高学年に分かれた城東小の児童を、本校の1年生が案内して校内を一周しました。そして最後に、生徒がデザインした「御城印」にサインをして、城東小の児童にプレゼントしました。紅葉も鮮やかな秋の日、両校の児童・生徒たちは楽しく交流することができました。

中3の総合では、教育と探求社が提供する「コーポレートアクセス」という教育プログラムに取り組み、実在する企業へのインターンを教室で体験し、働くことの意義や経済活動について学んできました。今日は、その最終プレゼンテーションでした。半年かけて自分たちで考えてきた、社会課題を解決するアイデアをどのグループも堂々と発表することができました。

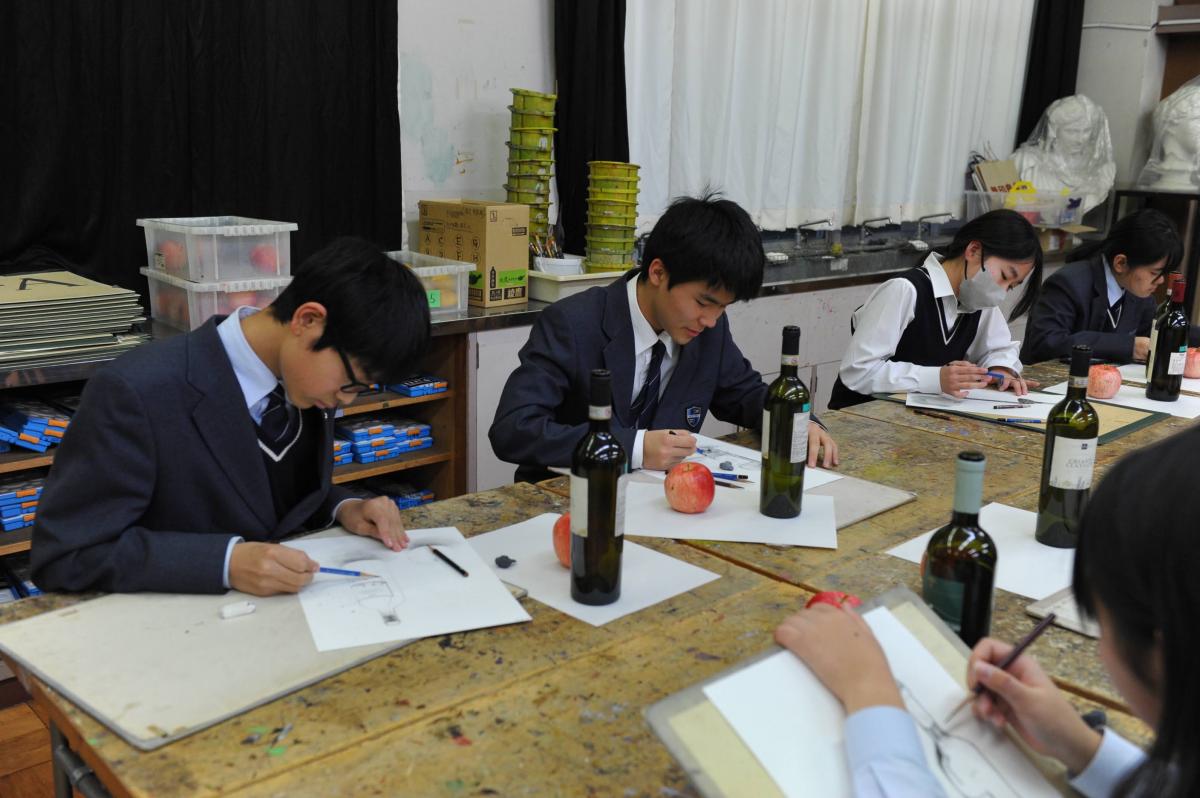

11月18日(月)、茨城県教育委員会から、学校教育部長はじめ7名の方々が本校を訪問されました。英語、美術、体育等の授業や図書館、体育館等の設備を見学されるとともに、学校運営等について、ご助言をいただきました。

なお、今年度はこれまでに全国の13の教育委員会、10の学校から視察訪問がありました。これらの方々との意見交換等を学校運営に活かしているところです。

10月23日(水)~27日(日)にかけて、中学3年生はシンガポールへ海外研修旅行に行ってきました。そのときの様子をご紹介します。

<1日目>出国、シンガポール到着、ホーカーセンター

<2日目>シンガポール国立大学学校交流プログラム・B&Sプログラム、アジア知道会との交流会

<3日目>ガーデンバイザベイ、班別研修①、マリーナベイサンズスペクトラショー

<4日目>マリーナバラージ、マーライオン公園、シティギャラリー、班別研修②、ナイトサファリ

<5日目>帰国

11月6日(水)から8日(金)までの2泊3日で、中学2年生が京都・奈良に国内研修旅行に行ってきました。初めて実施した「京大探訪」の様子を中心に、概要を紹介します。

初日は、水戸駅から常磐線、東海道新幹線を乗り継ぎ、京都に入りました。混雑する品川駅、京都駅でも、生徒たちは整然と乗降車することができました。

京都で最初に行ったのは、「日本文化体験」。和菓子(練り切り、生八橋)づくりを体験しました。生徒たちは、講師の先生の指導の下、慣れない手つきながら、なんとか和菓子を完成させ、美味しくいただきました。

その後、班に分かれ、公共交通機関を使い、二条城、三十三間堂、南禅寺を見学しました。夜は、関西で活躍されている水戸一高の卒業生(西日本水中一高会)との交流会です。国際救急医療や報道写真、教育出版の分野で活躍されている先輩方のお話は、大変刺激的でした。

二日目は、まず早朝、水戸藩邸跡にあるホテル周辺を、校長先生のガイドにより、希望者が散策しました。

朝食後は、今回初めての実施となる「京大探訪」です。蛤御門から京都御苑を徒歩で横切り、鴨川を飛び石づたいに渡って京大のキャンパスへと向かいました。

「この世をばわが世とぞ思ふ望月の欠けたることもなしと思えば」の歌が詠まれた藤原道長の邸宅跡

そして京大では、大学院人間・環境学研究科の石村豊穂教授から、同研究科の大教室にて「学際融合(学術越境)って?」と題した講義を受けました。異分野が出会って新たな視点につながることや、違った視点で見ることが出来ることの大切さについて、具体例を豊富に交え、わかりやすく教えていただきました。また、SDGsについて、「ゴールではなく、未来を予測するためのスタート地点を作ること」との解釈を示され、生徒たちは新たな気づきを得ることができました。最後に、「人との出会い、新たな場所や経験との出会い、偶然の 出会いを大切にしていって下さい」とのメッセージをいただきました。

石村教授が捕獲し干物にされたダイオウイカ↗

講義後、京大のシンボルである時計台から出発し、京大の在校生(水戸一高の先輩)と卒業生の案内により、キャンパスツアーを行いました。荘厳な建物や緑豊かなキャンパス等が生徒たちの印象に残ったようです。

水戸一高と同じ9本のメタセコイア並木

午後は、公共交通機関を使い、清水寺や銀閣寺、建仁寺など、京都の社寺・仏閣等を班ごとに自由に巡りました。昼食も、自分たちで選んだ店でとり、京料理などを満喫しました。

夜は、バスで比叡山延暦寺を訪れ、荘厳な雰囲気の中で法話をお聞きし、改修工事の現場も見せていただきました。また、道中、琵琶湖・大津の美しい夜景を堪能することができました。

最終日は、バスで奈良・東大寺に行きました。地元の方のガイドで、南大門や金堂、大仏様や四天王などを巡りました。その後、鹿でいっぱいの奈良公園内を、班ごとに自由に散策しました。

午後は、バスで京都駅へと向かい、東海道新幹線、常磐線にて帰路につきました。三日ともに天候に恵まれ、参加した全ての生徒が元気に研修を終えることができました。関係者の皆様のご支援、ご協力に心より感謝いたします。

2年生が「技術」の時間に、大きさの異なるギアを組み合わせて、ペットボトルを持ち上げる際の速さや力強さを観察しました。ギアの組み合わせによって、持ち上げるスピードや力強さが変わることに、生徒はとても関心をもって取り組んでいました。

11月1日、大西愛花さん、鈴木暁さん(ともに中3)が、茨城県水戸生涯学習センターが主催する「水郡線PR隊活動」ボランティアへの参加証明書を受領しました。

二人は、中学1年生のときの総合的な学習の時間で地域の魅力や課題について探究し、その成果を生かして水郡線や地域の活性化のために何か実際に貢献したいという思いから、中学2年生からこのボランティアに継続的に取り組んでいます。これまでは、水郡線や沿線地域の魅力をどのように発信できるかを話し合うことが多かったそうですが、先日いよいよ水郡線上菅谷駅、下菅谷駅での実際の活動が始まったと嬉しそうに報告してくれました。

鈴木さんは「水郡線、沿線には唯一無二の魅力が沢山あります。それらを私達学生の力で発信し、魅力を高めるお手伝いをしていきたいです。」と語り、大西さんは「活動を通してたくさんの人に水郡線を知ってもらい、水郡線と沿線地域を盛り上げていきたいです。」と語ってくれました。

10月31日、我が国トップレベルの研究者をお迎えし、高1と中3を対象に、今年度1回目の「文理・融合講座」を開催しました。10名の先生方から、最先端の研究情報や中高時代の経験なども交えながら分かりやすく講義をしていただき、生徒たちは大いに学問への関心・意欲を高めるとともに、今後の進路選択へのヒントを得ることができました。

五十嵐歩美先生(東京大学大学院情報理工学系研究科准教授)

「公平な資源配分メカニズムの理論と応用」

五十嵐太郎先生(東北大学大学院工学研究科教授)

「万博とオリンピックから建築を考える〜新しいデザインと構造の実験場〜」

岩瀬博太郎先生(千葉大学大学院医学研究院教授、東京大学大学院医学系研究科教授)

「ドラマとは違う法医学の世界」

宇野重規先生(東京大学社会科学研究所長)

「民主主義は本当に生き残れるのか?」

篠原彰先生(大阪大学蛋白質研究所教授)

「理系でも、文系でも大切な遺伝子の話」

千葉柾司先生(東北大学大学院理学研究科教授)

「銀河考古学:古い星に刻まれた銀河形成史と暗黒物質の正体」

辻村英之先生(京都大学大学院農学研究科教授)

「コーヒーのフードシステムとフェアトレード

─『キリマンジャロ』を飲んでSDGsに貢献する─」

波多野睦子先生(東京科学大学理事・副学長)

「ダイヤモンド量子センサで社会課題解決」

古江奈々美先生(一橋大学大学院経営管理研究科講師)

「面白いアイデアはどう作るのか?-新商品開発における創造性

松塚ゆかり先生(一橋大学森有礼高等教育国際流動化機構教授)

「教育と経済:なぜ『人への投資』なのか」

10月30日、中高合同で防災避難訓練を実施しました。今回は、火災を想定した訓練です。火災報知器の鳴動後、緊急避難放送を受け、生徒たちはハンカチ等で口と鼻を覆いながら、教室から外(体育館前)へと整然と避難しました。校舎3階からの降下訓練も併せて実施し、器具の設置から安全な降下までの手順を実際に確認しました。

最後に校長先生から、「火災時の避難は、水害時の避難とは逆で、“低く低く”を意識して、低い姿勢をとりながら煙から身を守ってほしい。そして、実際に災害にあった時は、“Be water”。澄んだ水のように冷静に、器に応じて形を変える水のように臨機応変に判断・行動してほしい」との講話がありました。

「水戸市平和大使」に選ばれ、夏休みに広島市に派遣された藤芳莉子さん(2A組)の現地での活動状況が、12月23日まで、水戸市平和記念館にて展示されています。

「被団協のノーベル平和賞受賞により、平和に関する活動が世界に認められたことは大変意義があることだと思います。私も、広島で学んできたことを糧にしてこれからも平和について学び続け、将来は、次の世代に発信できるような存在になりたいと思っています。」と藤芳さん。今後の活躍が期待されます。

明日10月23日(水)から27日(日)にかけて、3年生は海外研修旅行でシンガポールに行ってきます。本日は出発式を行いました。研修の様子は、帰国後にブログで紹介します。

総合的な学習の時間において、中1が、水戸城本丸・下の丸跡の「御城印」を作成しました。書を1A組の八木優歌さん、薬医門のイラストを1B組の佐川慶一郎さん、校章の図案を1B組の黒澤遼さんが担当し、それらを組み合わせたものです。城跡に所在する学校は全国にいくつかありますが、御城印を発行している学校は、本校だけと思われます。御城印は今後、学校公開や梅まつりの時期等に開催するガイドツアー「水戸一の道」の際、参加者にお配りする予定です。

去る9月27日、2B組の鈴木彩夏さんが、「東海村発足70周年記念ロゴマーク」の公募において、338点もの応募作品の中で、グランプリ賞を受賞しました。鈴木さんは、「一目見ただけでも東海村らしさが伝わるよう、村章やイモゾーを入れるなどシンプルかつ可愛らしいロゴマークになるよう心掛けました。 これから様々な場面でロゴマークを使用していただき、多くの人の目に留まると考えるととても嬉しいです」と感想を述べています。

おめでとうございます!

明日の歩く会にむけて、事前指導が行われました。歩く会実行委員の生徒が、各教室で歩く会での注意事項などの説明を行いました。質疑応答も、生徒同士で行われ、実行委員同士で連携を取りながら進めるなど、生徒主体で行われています。

明日の天気予報は晴れ、予想最高気温は25℃と歩く会日和です。

<1年生>数学・理科の様子

<2年生>英語の様子

<3年生>政治(歴史)の様子

10月4日、令和6年度後期知道生徒会本部役員認証式を、中高合同で開催しました。

高校の生徒会長1名・副会長4名、附属中学校の生徒会長1名・副会長3名に対し、校長から認証書が授与された後、「生徒にとって身近な生徒会にしていきたい」、「中高連携を進めていきたい」など、役員一人ひとりが抱負を述べました。校長、副校長、教頭、特活部長から、激励の言葉を受け、役員たちは気持ちも新たに後期の活動をスタートさせました。

<1年生>理科(上段)・歴史(下段)の授業風景

<2年生>技術(上段)・美術(下段)の授業風景

<3年生>数学(上段)・政治〔歴史〕(下段)の授業風景

10月1日、後期が始まりました。校内各地の彼岸花が満開を迎え、金木犀の香りも漂いはじめました。

歩く会に向けた体育の時間での練習も、本格化しています。

本日、本校代表としてプレゼンテーションフォーラムに参加した生徒から、SDGs委員会へ肥料の寄贈がありました。

プレゼンテーションフォーラムに参加した3年生の後藤百花さん、斎藤彩香さん、山本美怜さん、1年生の木許咲希さん、山本朱璃さんの5名は、プレゼンテーションフォーラムで「茨城のために自分たちにできること」をテーマに発表する際、実際に残った給食のサラダから肥料を作ろうと企画し、実践しました。本日は、そのできた肥料を有効活用しようと本校のSDGs委員会に寄贈してくれました。

SDGs委員会では、生徒発案で昨年度後期からグリーンカーテンに取り組んでおり、その花壇に寄贈してもらった肥料をまきました。こうした生徒発案の実践がつながっていくのは素晴らしいですね。ありがとうございました!

2年生の総合の時間に、「国内研修旅行事前研修」を階段教室で行い、御厩校長先生から講話「連続性のある旅にしよう 足元と/世界と/教科と」をいただきました。

まず、「1 足元(水戸一の道)とつながる旅に」というお題で、1年生で学んだ「水戸一の道」の分野(歴史、地理、文学、道徳、航空、建築、オセロ、体育、自然)をそれぞれ振り返りながら、京都や奈良と、どのようにつながっているかについて、豊富な写真やデータでわかりやすく説明していただきました。二条城の土塁と水戸城の土塁の比較や、京都大学、水戸一高のメタセコイアの植えてある本数が9本と奇遇にも一緒であったりなど、驚きの連続で、生徒もメモを真剣にとったりうなずきながら話を聞いたりと、話に引き込まれていました。

次に、「京都・奈良から世界へとつながる旅に」というお題で、大学の街・学生の街と京都の紹介から始まりました。今回、研修で宿泊するホテルが水戸藩の跡地であり、研修2日目の行程として、ホテルから京都御所を通って京都大学へいく道が「水戸藩から土佐藩へ」とつながっていくとお話しされていました。

最後に、「教科の学びとつながる旅に」では、京都を舞台にした書籍の紹介であったり、関西の自然との比較の視点があったり、案内板の英語を読み取ったりと、教科の要素の視点で京都や奈良を見ることの面白さに触れられました。

子供たちの感想からは、学びの「つながり」を意識して、国内研修旅行の事前準備にさらに力を入れたいと意欲の向上がうかがえました。

・校長先生から、京都大学や京都と水戸や水戸城などのつながりについて話してくださいました。「京都」と聞くとあまり馴染みがないようでしたが、学校がある水戸は京都と繋がりがあるということがわかりました。実際に京都に行ったら、つながりを意識して見学をしたいです。

・「水戸一の道」で学んだこととリンクさせて教えてくださったので、国内研修旅行で見たいものが増えました。

・つながりを大切に学習する、つながりを大切にして楽しむことを意識して、研修旅行に参加したいと思った。事前学習を深く行い、さらに国内研修旅行が豊かになるようにしたい。

9月17日(火)、18日(水)の2日間、原子力科学館の上野先生をお招きし、中学3年生を対象として学校への原子力専門家派遣事業を実施しました。

「放射線が身の周りに存在することは知っていたが、実際に飛跡を見たのは初めてだったのでとても面白かった。」「原子力発電についての説明は知らないことが多かったので、自分でも調べてみたいと思った。」「雲を見たときと同じように過飽和の蒸気によって見ることができるとわかった。」など、様々な学びがありました。

去る9月4日(水)、立川法正先生(NPO法人いばらき救命教育・AEDプロジェクト理事長)を講師にお迎えし、教職員を対象とした、AEDの使用を含む心肺蘇生法についての研修を行いました。

実際の動画を交えながら、心肺蘇生法とその根拠のついても分かりやすく丁寧に教えていただきました。心肺蘇生法やAEDの使用方法について確認するとともに、緊急時の迅速かつ適切な判断と行動の重要性について意識を高めることができました。

立川先生の講義を受けて、学校のAEDのそばに救命テントを設置しました。救命テントとは傷病者のプライバシーを守るテントであり、AEDを装着する際、公共の場で脱衣させることをためらい救護活動が遅れるのを防ぐことにもつながります。

9月13日(金)、ザ・ヒロサワ・シティ会館大ホールにて、中高全生徒を対象に、「心に火をつけるフォーラム」を開催しました。17回目となる今年度の講師は、WHO西太平洋地域事務局長や新型コロナ対策政府分科会長など、国内外でリーダーとして活躍されてきた、尾身茂先生です。

講演の中で尾身先生は、高3での米国留学から、法学部進学後の職業選択の悩み、医科大への再入学、臨床医としての離島勤務、WHOでのポリオの根絶やSARSの征圧、専門家の代表としての新型コロナ対応に至るまで、これまでのご経験とそこから得られた教訓について、わかりやすくお話しくださいました。

また、講演の大部分は壇上ではなく、フロアで、生徒と目線をあわせ、ときにユーモアも交えながら行われたため、生徒たちは特に先生に親しみを感じたようです。

尾身先生は、「水戸一高・附属中生への3つのメッセージ」として、「得手に帆を揚げよ」「視野を広げよ」「困難を楽しめ」を示されるとともに、集団を束ねたり、個々の道を究めたりするリーダーとしての成長を生徒に強く期待され、講演を締めくくられました。

そしてその後の質疑の際にも、不安や悩みへの対処方法や、熱量に差がある人たちをまとめていく際の秘訣など、生徒からの質問に対し、丁寧にお答えくださいました。

最後に、中学、高校それぞれの生徒会長が、生徒を代表して先生に謝辞を申し上げました。

日野田直彦先生(活育財団共同代表、元大阪府立箕面高等学校長)を講師に迎え、生徒・職員を対象に、「未来教育セミナー」を開催しました。「世界で羽ばたく勇者になるために」との演題で行われた基調講演、質疑応答等を通じ、自分自身や本校の未来について考える良い機会となりました。

9月3日(火)、4日(水)の2日間、高校の先生11人の協力の下、教科特別講義を実施しました。

高校で学習する内容に触れたり、普段学習していることを違った角度で考えてみたり、実験して理解したりする授業で、生徒たちの興味や関心、意欲が高まる特別講義となりました。

<地理>都市と村落の違いとは?

<日本史>鈴木先生の歴史の授業をちょっと深める

<数学>笑わない高校数学

<商業>お金の基本

<化学>化学基礎

<生物>タンパク質の不思議

<地学>おいしくて楽しいキッチン科学~お菓子を食べて地球を理解しよう!~

<物理>空気の重さにせまる~いったいどうなる?キミの予想はいくつあたるかな?~

<音楽>リズム遊びをしよう

<英語>現在進行形を使った表現力をつけよう!

<英語>生成AIと星野アイで英語を学ぼう&歌おう!/「Let It Go=ありのまま」は嘘!~ちょっと深い英語の話~

8月8日(木)、「+4学年」の高1と中3が、東京大学を探訪しました。生徒たちは、それぞれ事前に調べた交通手段により、本郷キャンパスに無事到着。早朝から、キャンパス内を散策する生徒も多く見られました。

全体での集合後、工学部の大教室で、学部長の加藤泰浩先生からご講演いただきました。ニュースでも大きく取り上げられたマンガンノジュールなど、ご自身の研究のみならず、ノーベル賞候補とも目される、工学部の優れた先生方の最先端の研究もたくさんご紹介いただき、生徒たちは大いに知的好奇心を高めることができました。さらに、受験に向けた勉強法を含め、多くの質問に懇切丁寧に答えてくださいました。

その後、水戸一高を卒業した5名の東大生から、高校時代のことやキャンパスライフ等について話を聞き、質疑応答したり、キャンパス内を案内してもらったりする機会も設けられました。

14時の全体解散後も、キャンパス内外の博物館や史跡等を巡ったりする生徒も多く、一日、じっくりと最高峰の学問に触れる貴重な機会となりました。

8月2日(金)と7日(水)の2日間にわたり、公的分野のリーダーとして国内外で活躍されている方々をお迎えし、中1から高3までの希望生徒に特別講義を行なっていただきました。

講師は、次の6名の方々です。

・蒲島郁夫先生(前熊本県知事、東京大学名誉教授)

・矢口祐人先生(東京大学副学長・グローバル教育センター長)

・宮崎徹先生(AIM医学研究所長)

・田村由美子先生(アジア開発銀行駐日代表)

・渋谷雅人先生(全国こども食堂支援センター・むすびえ理事)

・益田充先生(日本赤十字社和歌山医療センター医師、国際医療救援要員)

それぞれの先生から、ご自身のこれまでの歩み、挑んでいる社会課題、今後の展望等について、具体例を交えながら分かりやすくお話いただくとともに、未来を担う生徒たちに、リーダーとしての心構えなど熱いメッセージを頂戴しました。お忙しい中、ご来校くださいました先生方に、心より感謝いたします。

【蒲島郁夫先生】

【矢口祐人先生】

【宮崎徹先生】

【田村由美子先生】

【渋谷雅人先生】

【益田充先生】

8月5日(月)、中1から高3までの生徒42名が、国会と中央省庁を訪問し、研修を行いました。まず、霞が関では、「お金」をテーマに2班に分かれ、国の予算をつかさどる財務省と、決算を監視する会計検査院を訪問。職員の方からの講話、ワークショップ、質疑応答、内部見学等を行いました。

【財務省】

【会計検査院】

さらに会計検査院では、水戸一高卒業生の先輩職員から、生徒に激励の言葉もいただきました。

昼食は、農林水産省の職員食堂にて、日本各地から厳選された国内食材によるランチを味わいました。

国会では、議事堂内の見学だけでなく、委員会室において、生徒がそれぞれ議長、委員長、委員、大臣、副大臣、大臣政務官、議員の役を担い、法案の模擬審議を行いました。

7月23日(火)~30日(火)の日程で、夏季課外を実施しました。夏季課外では、ハイレベルな課題に取り組んだり、復習問題に取り組んだり、中3生は総合の一環として、水戸駅周辺に出向き市民の方々への街頭アンケートを実施したりするなど、普段の授業とはひと味違った学習に取り組みました。

中1地理「雨温図の復習」、中3国語「古典文法」の学習の様子です。

中2英語「文法の問題演習」、中1歴史「『問い』づくり」の学習の様子です。

昨年度に引き続き、有志12名が川又書店エクセル店にて、おすすめの本の展示コーナーを設けることができました。

この7月の展示に向け、5月から話し合いを進めてきました。少しでもお客さんの目に訴えかけるような内容は何か、読んでほしいテーマは何か、真剣に話し合う姿が印象的でした。

その結果、「ずっとおいておきたい何回も読みたい本」、「海外文学が苦手な人こそ読んでほしい1冊」、「人生の糧になる本」、「心震える、号泣する世界へようこそ:ファンタジ―」という4つのテーマに分けたPOPや掲示物を作成し、展示しております。昨年経験した先輩が後輩にわかりやすい指示を出したおかげで、全員が協力して素早い動きで展示を完成させました。レイアウトにこだわり、試行錯誤しながらも、満足のいく展示ができたものと思われます。川又書店担当の方から、お褒めの言葉をいただく仕上がりとなりました。

また、書店のモニターでは、3年生有志が作成した「大切な人に日本を届けよう~読書レター」がスライドで流れております。そちらも重ねてご覧いただければ、幸いです。

この展示は、8月末までの展示となります。ぜひ、お立ち寄りください。

ノーブルホームスタジアム水戸で野球全校応援に臨みました。応援練習も復活しての今年度、グラウンドの選手に向けて、雨が降る中でしたが大きな声で声援を送るなど精一杯応援できました。結果は、牛久栄進高校に対して8対1(8回コールド)で水戸一高が勝利しました。

NPO法人ピルコン様のご協力のもと、中学3年生を対象とした思春期講演会を実施しました。事前アンケートをもとに、グループワーク等を交えながらわかりやすく、興味深い講演をいただきました。ありがとうございました。

実力テストに臨みました。日頃実施している単元テストとは異なり、広い試験範囲で、難度の高い問題も含んでいるテストです。自分自身の課題の発見や高い思考力の育成、高校との接続の意識を高めることなどを目的に、教職員で作成しています。どのクラスも真剣に問題に向き合う姿が印象的でした。

来月から開幕する夏の高校野球茨城県予選の全校応援に向けて、野球応援練習が行われました。野球応援練習の実施は5年ぶりの実施で、附属中開校以来初です。校歌斉唱や応援歌を歌ったり、ジャンプしたりして楽しみながら練習できました。

過日、第2学年の国語「新聞の投書を書く」の授業を行いました。まず、社会の課題を知るために、朝日新聞の記事を検索・閲覧できるデータベースサービスである「朝日けんさくくん」を活用しました。それぞれが熱心に検索して、提案したい課題を探していました。

次に、社会課題について授業参観を利用して、保護者の方々に取り上げた社会課題に対してインタビューをさせていただきました。保護者の方々には、非常に熱心に答えていただいたり教えていただいたりしたことで、生徒たちは多くの学びを得たようです。それを踏まえて、社会課題に対する自分の考えをさらに検討した上で、新聞社へ投書しました。

おかげさまで、茨城新聞に、6人の生徒の投書を掲載していただけました。

藤芳莉子さん「『○○ハラ』根絶 心の余裕持って」(13日)

二階堂華さん「多い業務量に少ない志願者」(15日)

濱田歩乃実さん「不快な誹謗中傷 節度ある言動を」(16日)

蓼沼歩さん「ヘルパー活用で 飼育放棄減少を」(17日)

鈴木朝陽さん「進む少子高齢化 年金制度改革を」(18日)

新藤礼菜さん「改良や工夫重ね 花の廃棄減少を」(19日)です。

インタビューを通して、異なる立場で意見を書くことの大切さを全員が学べるよい機会になりました。この場を借りてお礼を申し上げます。ありがとうございました。

生徒は本番のために、アイデアを出し合い、協力し合って、準備を進めてきました。第76回学苑祭は、本日22日(土)、明日23日(日)の2日間で実施しております。ぜひ足をお運びください。

2年生の国語の授業「新聞の投書を書こう」で書いた2Bの一家優太さんの作文が、朝日中高生新聞に掲載されました。掲載された紙面は、「天声人語で200字作文」の5月6日号の課題「20年後、自分はどのような働き方をしていたいかを想像し、考えたことを書きましょう。」です。3人のうちの1人として、作文が紹介されています。「宇宙関連の仕事で研究も」という小見出しで掲載されています。この新聞は、2年生の廊下に飾ってあります。授業での頑張りが、こうして形になるのはうれしいです。他の生徒のよい刺激にもなっています。

<1年生>数学のグループ活動、英語のプレゼン発表

<2年生>英語のスピーキング、歴史のグループワーク

<3年生>総合のグループワーク、理科の実験

去る5月29日、図書委員会有志12名(1年生が7名、2年生が1名、3年生が4名)が、川又書店様の協力の下、店頭選書に参加しました。川又書店での店頭選書は、学校図書館に置く本を、生徒自らが直接書店で探します。その中から、各自1冊選んだ本を読んで、POPを作成し、本とともにPOPを展示する活動です。3年前から、継続して行っております。

図書館にすでにある本かどうか確認するために、カーリルというアプリを活用しています。

事前に購入したい本が決まっているので、川又書店の検索機械を活用して、効率的に本を探しています。

小説だけでなく、図鑑やビジネス書など、いろいろなジャンルの本を検討している姿が印象的でした。今後、POPが展示されるのが楽しみです。

本日、中高合同でのクラスマッチが開催されました。昨年度のクラスマッチは、荒天のために中止だったので、2年ぶりの開催、中1・2年生は初めてのクラスマッチです。雨天バージョンでの実施となり、バスケットボール3×3、ボッチャ、eスポーツ、カルタ、オセロに加え、オープン種目としてダーツ、ボトルフリップ、エキシビジョンリレーが行われました。また、生徒会の発案で、今年度からクラスTシャツを作成して臨みました。

校内への不審者侵入を想定した避難訓練を、全校一斉に実施しました。生徒たちは、教室のドアを施錠し、かつバリケードを築くなど、速やかに安全確保の行動をとりました。

保健主事からの危機管理指導と避難経路確認、校長先生からの講評のあと、賞味期限が近い防災備蓄品を生徒に配布し、避難訓練を終えました。これからも、防災・防犯のための訓練を定期的に実施するなどして、生徒・職員の危機管理能力を高めてまいります。

20日(月)から高校に教育実習生として来ている大学生をお招きして、教育実習生と附属中3年生とが語る会を進路支援部主催で行いました。実習生の先生は、出身大学や研究分野などの紹介や大学での生活、高校時代の生活、中学生へのアドバイスなどについて、プレゼン資料を作成してくださったり、実際に今大学で使用しているテキストや資料などを見せてくださったりするなどして、中学生にわかりやすく伝えてくださいました。

中学生は自分の興味のある分野の実際の研究の様子や、今までに触れたことのない分野の面白さ、進路を決める上で大切なことなどに気づき、自身の進路について考えるよいきっかけとなりました。実習生の先生方、ありがとうございました。

地域の課題解決や自分の夢実現に向けた企画立案・実践活動を通じ、起業家精神の育成を図ることを目的に県が実施している「IBARAKIドリーム・パス」事業のオンライン説明会に、高校生4名、附属中学生3名が参加しました。

若手起業家の方から、ご自身の経験や事業のねらい等についてお聞きするとともに、自らも発言を行うなど、生徒たちは同事業での活躍に向け、意欲を高めることができました。

また、昨年度、同事業の「戦略チーム」に選ばれて活躍した生徒を中心とするグループ「ゴーライブラリー」のメンバー(高1)が、附属中学生に対し、給食の時間に同事業のPRを行いました。先輩の高校生が教室に来て話をしてくれることは中学生にとって新鮮だったようで、中高交流のバリエーションが増えました。

日本電子株式会社理科支援グループ様のご協力のもと、今年度も中学1年生を対象に最先端科学ワークショップを開催しました。電子顕微鏡に関するわかりやすい説明を聞いたり、実際に電子顕微鏡を操作したりするなかで、生徒の興味・関心、学ぶ意欲が高まっている様子が見て取れました。

総合の時間に、校内ガイドツアー「水戸一の道」を通じ、中1と中2の交流を行いました。中2の先輩1人が中1の後輩2人を案内しながら、校内名所をめぐりました。虎口、薬医門、ロータリー、隅櫓跡、江山閣、武石浩玻像、飛田穂洲・石井連蔵像、メタセコイアなど、それぞれのスポットで、中2の先輩がクイズや発見した昔の瓦など現物史料も交えながら、詳しく解説を行いました。先輩たちの話を熱心に聞いていた中1生は、今回の経験を活かしつつ、自分たちのバージョンの「水戸一の道」ガイドツアーを企画していきます。

数多くの著作のある文芸評論家の三宅香帆さんをお招きし、中1を対象に、探究講話を開催しました。中学時代から本校出身の作家・恩田陸さんの作品を愛読され、書評も手がけてこられた三宅さん。恩田さんの魅力を、①ジャンルの広さ、②時代を超えた物語、③エッセイの魅力の3点に整理し、詳しく紹介していただきました。ご講演終了後も含め、生徒たちは多くの質問をさせていただきましたが、一つひとつ丁寧に答えてくださいました。

<3年生>歴史「明治維新」、理科「浮力の実験」

<2年生>国語「新聞の投書を書く」

<1年生>歴史「人類の誕生」、数学「正の数と負の数の利用」

足をお運びいただいた保護者の皆様、ありがとうございました。

知道会の役員・代議員の方々に対し、2月・3月に実施した第1回米中派遣プログラムの報告を行いました。サンフランシスコと台湾への派遣団を代表して、それぞれ3名の生徒が登壇。現地での活動状況を報告するとともに、学んだこと、今後の抱負、物的・人的にお世話になった知道会の皆様への謝辞などを述べました。上は76年前に第一回歩く会を完歩された方から、下は3月に卒業したばかりの方まで、知道会館に集まった卒業生から温かな拍手をいただきました。

今年度も、卒業生からのご支援の下、高1と中3の代表者を1月にサンフランシスコ、3月に台湾に派遣する予定です。

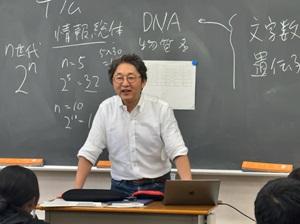

日本を代表する科学者で、ノーベル賞候補者にも名前の上がる神原秀記先生(日立製作所名誉フェロー。1963年水戸一高卒)をお招きし、中1を対象に探究講話を開催しました。これまでは、研究者や大学院生への講演がほとんどで、中学生に話をするのは初めてとおっしゃる神原先生でしたが、DNAシーケンサーなど、自らの技術研究の成果について、とてもわかりやすく教えてくださいました。また、ご自身の幼少期から今日までの実体験を踏まえ、生徒たちの今後の成長につながる実践的なお話をたくさんいただきました。ご講演終了後も含め、生徒たちは活発に質問をさせていただきましたが、先生は大変優しく、丁寧にお答えくださいました。

<1年美術>「美しいもの」を求めて、Chromebookで撮影していました。

<1年理科>ルーペを用いて植物の構造について学習していました。

<3年体育>体力テストのまっただ中です。長座体前屈と上体起こしに取り組んでいました。

<3年歴史>明治維新の単元のまとめの学習です。日本の近代化のターニングポイントについてグループで話し合いました。

自己の目標に向かって、最後までやり抜く力(GRIT)を高めるため、東京大学教授で精神科医の佐々木司先生を講師に迎え、大学受験を控えた高3と、中学・高校生活をスタートさせたばかりの中1・高1を対象に「GRITセミナー」を開催しました。

佐々木先生には、東京大学保健センターにて学生の診療に従事されてきた経験や豊富なデータ・統計を踏まえつつ、中高生のメンタルヘルスについて、詳しく教えていただきました。生徒たちは、大学合格後も役に立つ、実践的な知識を学ぶことができました。